Игорь Кузнецов - Великий Ростов. XVII век: место Утопии

- Название:Великий Ростов. XVII век: место Утопии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Памятники исторической мысли

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-88451-279-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Кузнецов - Великий Ростов. XVII век: место Утопии краткое содержание

И.Э. Грабарь предпослал книге Предисловие, привести которое здесь мы не можем отказать себе в удовольствии:

С выходом в свет настоящей книги осуществляется заветная мечта, лелеемая нами с давних пор. Задолго до появления первых выпусков нашей «Истории Русского Искусства» нас увлекала мысль об издании большой серии монографий, посвящённых историческим городам России. Казалась бесконечно заманчивой уже одна возможность увидеть когда-нибудь полку-другую книг, в которых наконец-то были бы собраны все чудесные сокровища, рассыпанные в этих «рассадниках русского искусства». Такая полка книг сулила развернуть все стороны этого искусства и ввести нас в самые глубокие тайники художественного творчества древней и новой Руси. Постепенно вырос бы тот фундамент, на котором уже нетрудно было бы возводить здание «Истории». Однако в то время иные задачи отодвинули эту мысль на второй план: судьбе угодно было, чтобы мы все силы отдали именно «Истории», – не только собранию случайного материала, но и его систематизации. И вот теперь, когда эта последняя работа уже близится к концу, мы вновь имеем возможность вернуться к первоначальному проекту, и приступаем к изданию серии «русских городов».

Великий Ростов. XVII век: место Утопии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В.В. Кавельмахера и С. С. Подъяпольского). Одни лишь историки не осмеливаются оставить хорошо освоенную и безопасную гавань письменных источников и пуститься в новое плавание, опираясь обеими ногами на самые неопровержимые доказательства – каменные в буквальном смысле слова (иногда и на деревянные). (Правда, “ходить бывает склизко по камушкам иным” – из известных попыток удачным можно признать только агиографический опыт Андрея Первозванного, приплывшего на русский Север на камне). Лишь археологи с другой, нижней временной стороны, подпирают – они-то привыкли извлекать слова из камней и понимать то, в чём нет ни одной буквы, а смыслы всё-таки присутствуют.

У всякого, кто хоть чуточку начинает задумываться о русской архитектуре, возникают по меньшей мере два соблазна. Одних начинает тянуть в сторону профессиональную (история искусства, архитектура, реставрация, литература), чтобы хоть самому себе для начала объяснить, из чего проистекает красота русской архитектуры. Других кидает в сторону компаративизма разной степени остервенелости – от «Так у нас не хуже, чем у них!» до «Так у нас даже лучше, чем у них!».

Сколько-нибудь последовательное и честное движение по обоим путям приводит к одному и тому же выводу: и для постижения внутренних законов красоты, и для сопоставления высших достижений мировой культуры надо хоть что-нибудь знать, причём национальная заносчивость убывает по мере продвижения в обоих направлениях – «наше» не лучше и не хуже, чем «их», оно такое же, потому что часть общего, и научившись видеть красоту в одном, уже не пройдёшь мимо неё в другом.

За прошедшие десятилетия высказанная Д.С. Лихачевым мысль о том, что русский XVII век многими чертами схож с эпохой Ренессанса, стала почти банальностью, но так и не подвигла никого к доказательствам её справедливости или к убедительным же опровержениям. Между тем ценность данной мысли состоит прежде всего в её развитиях и продолжениях. Вынесенная в эпиграф цитата Б. Р. Виппера удивительно ловко подходит как к итальянской действительности, так и к русской или французской. Но про русскую архитектуру XVII века в терминах Возрождения говорить как-то не принято: конец XV-го и XVI-й века – ещё туда-сюда, фряжское было не то что влияние, а прямое присутствие и руководство строительством. Следующее же столетие провалилось в бездну безвестности и стилистической неопределённости где-то между Ренессансом и барокко, сменённым быстренько классицизмом: постройки середины-конца XVII века объявлялись то ли порченным здешними мастерами Возрождением, то ли смутным предчувствием грядущего барокко. Последний вздох русской архитектуры перед окончательным и бесповоротным обращением к подражательству в XVIII и XIX веках не был услышан никакими душеприказчиками (за исключением николаевского времени и периода увлечения ложно-русским стилем); теория и история искусства смотрят на сооружения этого века как на выходки некстати развеселившегося на похоронах недоросля, который, конечно, мил, но во взрослую компанию никак не вписывается.

Откуда взялось такое отношение – можно только гадать и предполагать, не исключено, что это дальние отзвуки петровской пропаганды, опорочившей целое столетие отечественной истории, трудно также судить, можно ли и стоит ли такое положение менять, совсем уж глупо придумывать определения какого-то нового стиля и сочинять “типологизации”. Но очевидна необходимость обратить внимание специалистов на провал между квазиренессансной (в лихачевском смысле) сутью архитектуры XVII века и системной, глобальной недооценкой её в истории и теории искусства.

Книга родилась из соединения нескольких цитат.

“Нет величия там, где нет простоты, добра и правды”.

“Мы живём, под собою не чуя страны, наши речи” уже и за шаг не слышны.

Ростов – простой, добрый и правильный город, не большой и не маленький, как полторы сотни других городов, но чтобы “учуять страну” под собой, его надо увидеть и полюбить в числе первых, он здорово сохранился. То, чему в школе и институте учат на протяжении нескольких лет, здесь преподаётся самим житейским пространством и усваивается глазом и сердцем быстрее и прочнее, чем штудированием учебников и сочинением текстов на основе письменных источников. Наверное, срабатывает контраст: в обычном уездном городе есть памятники, которым позавидовала бы любая столица. Впрочем, нет. В Ростове нет памятников. В слове ‘памятник’ есть некая червоточинка – память о том, чего нет, простое напоминание, воздание чести и должного, но – тому, чего нет. А в Ростове – есть. И он не напоминает о былом величии, он сейчас – велик, он криком кричит нам: ну почуйте же страну под собой, обопритесь на меня, я готов поддержать вас и ваших детей и внуков, вот ведь мы на самом-то деле какие, вы – такие же, как я, просто приглядитесь, сотрите с себя “случайные черты”, и убедитесь: вы – прекрасны.

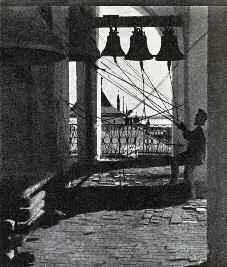

Предлагаемая вниманию читателя книга самим своим названием вводит несколько ограничений. Об одной Белой или об одной Красной палате можно написать по два десятка книг, музейные собрания заслуживают отдельных монографических исследований, равно как и история самих музеев, фрески, иконы, колокола, древняя и новейшая история, огородничество и рыболовство, литургическое наполнение и осмысление храмов – всё это (и многое не упомянутое) не только заслуживает, но и уже имеет библиографию из тысяч названий; никакой компендий не вместит даже выжимок из них. Поэтому книга – не о Ростове, а о величии Ростова, постигаемом на основании его архитектуры, это попытка понять язык и слова архитектуры, обращённые через три с лишним столетия не столько к искусствоведам и реставраторам, сколько ко всем вообще, не утратившим зрения. Второе ограничение – на девяносто процентов речь идёт о взгляде снаружи, для взгляда изнутри просто не осталось места. Третье ограничение – всё написанное ниже – не более чем один из тысячи четырёхсот двадцати семи (или – восьми) вариантов размышлений на указанную тему, поэтому слов в книге меньше, чем изображений, глядя на них, перелистывая и шагая рядом, вслед или встречь автору, читатель волен соглашаться, возмущаться, спорить, удивляться и даже браниться – самостоятельно, своим умом вглядываясь в картинки.

Авраамиев монастырь

Остатнее ничьё

Авраамиев монастырь находится на северном краю города около Ярославской дороги. В нём три достопримечательности: Богоявленский собор середины XVI века, Святые ворота с бывшей надвратной церковью, и виды на озеро, открывающиеся благодаря решительному, бескомпромиссному отсутствию стен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: