Степан Макаров - «Ермак» во льдах

- Название:«Ермак» во льдах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-45903-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Макаров - «Ермак» во льдах краткое содержание

(1849—1904) было тесно везде – на суше и на море. Его жизненный девиз гласил: «В море – дома, на берегу – в гостях». В свое первое плавание он вышел в двенадцать лет – и сорок три года жизни, до самой своей героической гибели, посвятил российскому флоту. Неутомимый мореплаватель, крупный флотоводец, глубокий ученый, талантливый изобретатель, выдающийся организатор, незаурядный писатель – он внес неоценимый вклад во все, за что брался.

Вот самое краткое перечисление его достижений. Он создал теорию непотопляемости и живучести корабля – и внедрил ее в практику, предложив делать дно и борта кораблей двойными и разделять корпус судна на водонепроницаемые отсеки. Изобрел пластырь для заделывания пробоин, бронебойный колпачок-наконечник для снарядов и русскую семафорную азбуку. Первым на русском флоте применил в бою самодвижущиеся торпеды. Совершив кругосветное плавание, опубликовал двухтомный труд «„Витязь“ и Тихий океан», который принес ему мировую славу ученого-океанографа, премию Российской Академии наук и Золотую медаль Русского географического общества.

Как военного моряка Макарова лучше всего характеризуют его собственные слова: «Мое правило: если вы встретите слабейшее судно – нападайте, если равное себе – нападайте, и если сильнее себя – тоже нападайте». Адмирал Макаров – единственный из русских флотоводцев, которому довелось послужить на всех четырех флотах империи: Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском и Северном, который он, по сути, и создал. Макаров снискал глубочайшее уважение и преданную любовь не только моряков, но всех, с кем сводила его судьба, – от святого праведного Иоанна Кронштадтского до легендарного освободителя Балкан генерала Скобелева, с которым они побратались, обменявшись Георгиевскими крестами.

А еще суровый, закаленный в боях и походах адмирал был мечтателем и романтиком. И главной его идеей, великой мечтой было достижение Северного полюса на ледоколе. «К Северному полюсу – напролом» – так называлась лекция, с которой он выступил в 1897 году в Русском Императорском географическом обществе. Мечта, которая осуществилась только 80 лет спустя, когда Северного полюса планеты достиг атомный ледокол «Арктика». Но начало было положено этим выступлением и любимым детищем адмирала: первым в мире ледоколом арктического класса «Ермак».

Говорят – незаменимых людей нет. И еще – надежда умирает последней. Иногда бывает ровно наоборот: надежда исчезает со смертью того, кто оказывается незаменимым…

Конечно, эта книга смогла вместить лишь небольшую часть богатого литературного наследия легендарного русского адмирала. В основу книги положена главный труд Макарова «„Ермак“ во льдах» – рассказ о ледовых рейсах первого в мире ледокола арктического класса, любимого детища Макарова. Издание дополнено и другими публикациями прославленного адмирала, обогащая наше представление о личности автора и широте его интересов.

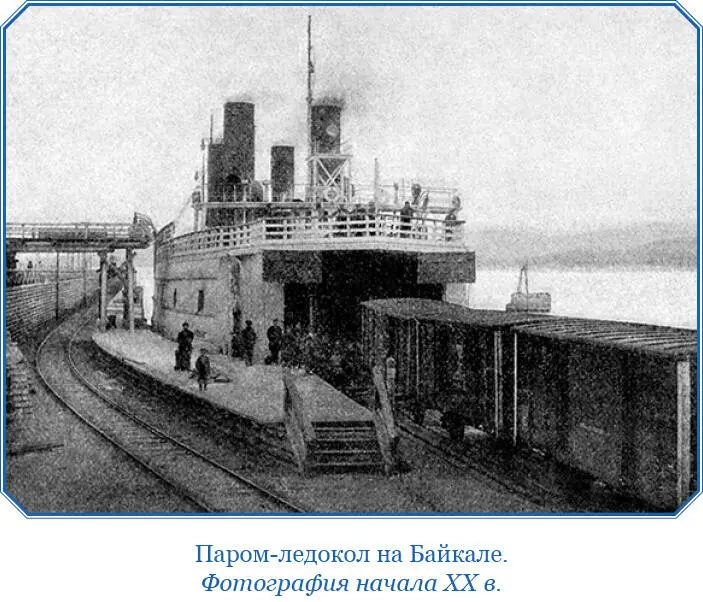

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги С. О. Макарова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Прекрасная офсетная бумага, десятки цветных и более 200 черно-белых иллюстраций не просто украшают книгу – они позволяют ответить на вопрос: что же такого, необыкновенного, притягательного и магического есть в суровом неприветливом мире Арктики, что так привлекает к себе отважных исследователей. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

«Ермак» во льдах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Может произойти и другой случай, еще более прискорбный, а именно: что пароходы, не сопровождаемые ледоколом, пройдут в сибирские реки благополучно, а ко времени их возвращения юго-западная часть Карского моря окажется загроможденною льдами. Положение пароходов сделается безвыходным.

Чтобы, делая даже один рейс на Енисей, быть уверенным в успехе, надо, чтобы караван судов сопровождался сильным ледоколом, который мог бы выручить суда в случае встречи со льдами. Страховые компании берут высокую премию за плавание к сибирским рекам, но и они требуют, чтобы были конвоиры. Моряки старой школы уверяли, что железо и сталь не годятся для борьбы со льдами, а потому страховые компании требуют, чтобы караван судов сопровождался деревянными конвоирами. Эти конвоиры, правда, окованы железом в носовой части и не боятся ударять в лед, но машины их так слабосильны, что они не в состоянии рассекать льдины с таким успехом, какой требуется для грузового движения, и могут лишь пробираться, стараясь, где необходимо, расталкивать льдины.

По сие время они ходили лишь, так сказать, для проформы. Между тем, дело ледоколов развивается, сталь давно уже вытеснила дерево, а сильные машины дают возможность рассекать лед какой угодно толщины. Очевидно, ледокол-конвоир должен быть стальной и иметь сильную машину, а если такой ледокол-конвоир будет построен, то он, может быть, окажется способным рассекать льдины Карского моря не только в августе, но и в июне месяце, и тогда возможно сделать не один, а четыре рейса на Енисей. Все расходы распределяются уже на четыре рейса, а потому явится возможность установить дешевый фрахт на груз.

Дело, следовательно, сводится к тому, можно ли большим ледоколом прокладывать путь через льды Карского моря и могут ли по этому проложенному пути следовать обыкновенные или специальные грузовые пароходы.

Вопрос о том, может ли пробиваться ледокол через плавучие льды, следует рассмотреть для самых трудных условий, а именно для Ледовитого океана. Если там, где льды многолетние, он может пробиться, то и в Карском море, где льды одногодовалые, он тоже может пробиться.

Вопрос о том, могут ли обыкновенные железные пароходы безопасно следовать за ледоколами, представляет чрезвычайную важность и подлежит изучению с точки зрения технической. Во всех портах, где есть ледоколы, пароходы следуют за ними, но в некоторых портах они иногда повреждаются. Так, в Ревель в минувшую зиму 1896/1897 гг. местным ледоколом проведен 81 пароход, из которых 8 получили повреждение, а один затонул. В Ганге льдов набивает не меньше, чем в Ревеле, между тем пароходы ходят туда постоянно и не повреждаются.

Надо думать, что чем сильнее ледокол, тем легче пароходу, который за ним идет. Пароходы страдают главным образом тогда, когда ледокол не может следовать безостановочно. Пароход не страдает от кусков льда, а только от ударов в сплошной лед, но когда пароход следует за ледоколом без остановки, то ему нет причин ударяться в сплошной лед.

Пароходу будет еще легче, если он пойдет вплотную к ледоколу, ибо, как видно из описания инженера Рутковского, при следовании ледокола американской системы «St. Marie» разбитые винтом и корпусом льдины выходили на поверхность более чем на полдлины корпуса сзади ледокола.

Чем шире ледокол, тем шире будет взломанная полоса, тем легче пароходу пройти, не ударяя в цельный лед. Чем больше у ледокола винтов, тем более будет раздроблен лед и тем меньше шансов повреждения идущему за ледоколом пароходу.

В Карском море лед соленоводный, а такой лед, по мнению различных авторитетов, значительно слабее льда пресноводного. Промысловые суда под всеми парусами и парами ударяют безнаказанно в соленоводный лед, между тем те же суда тщательно избегают всякого прикосновения ко льдам пресноводным, которые, как мне говорили, легко отличаются от первых по своему синему цвету.

Подводя итоги всему сказанному выше, можно прийти к заключению, что даже против льдов Ледовитого океана можно в конце лета бороться при посредстве ледоколов, что же касается Карского моря, то в нем льды, вероятно, поборимы с июня по сентябрь. Плавание по Карскому морю есть вопрос сил и средств, а не вопрос возможности.

Желательно, чтобы морской путь на Обь и Енисей соответствовал навигационному периоду этих рек. Обь и Енисей текут с юга на север, а потому вскрытие их в верховьях происходит гораздо раньше, чем внизу, а замерзание гораздо позже. Навигационный период в верховьях продолжительнее, чем в низовьях, а потому морской путь должен соответствовать продолжительности навигации в низовьях.

Если исходить из того предположения, что к устьям Оби и Енисея надо подходить первым рейсом не ранее 17 июня, ледоколы и конвоируемые ими суда должны выйти из Екатерининской гавани 7 июня. Первый рейс надо предположить самым продолжительным; в нем на переход от Екатерининской гавани до устьев рек положено 10 дней, на обратный рейс – 7 дней и на перегрузку в устьях рек – 6 дней, в Екатерининской гавани – 5 дней. Последующие рейсы можно повести из расчета 6 дней на переходы, что соответствует 8 1/2 узлам хода, и по 5 дней на перегрузку, итого 22 дня. Придерживаясь этого расчета, ледоколы выйдут из Екатерининской гавани:

во второй рейс – 6 июля

в третий рейс – 28 июля

в четвертый рейс – 19 августа.

В последний рейс и ледоколы, и речные пароходы оставят перегрузочные пункты на Оби и Енисее 31 августа; следовательно, будет еще 5 дней запасных до 5 сентября.

Обсудив все данные, собранные мною о льдах Карского моря и торговом пути к устью наших великих сибирских рек, я пришел к заключению, что для установления надежного морского пути необходимо иметь, как я думал и прежде, два ледокола, но собранные данные показали мне, что количество силы, потребной для движения судна через полярные льды, менее, чем я прежде рассчитывал. Прежде я полагал, что на сообщение с Енисеем и Обью надо поставить 2 ледокола, в 10 000 сил каждый, теперь же я полагаю, что можно ограничиться одним ледоколом в 10 000 сил и одним ледоколом в 5000 сил.

Первый из этих ледоколов для реки Енисей предназначается для того, чтобы летом поддерживать сообщение между Екатерининской гаванью и Енисеем. Он может сделать, как было сказано выше, четыре рейса.

Такой ледокол должен иметь 10 000 сил, 6000 тонн и, работая по проводке судов в Петербург при 300 тоннах угля, иметь осадку не более 19 футов. Его грузоподъемная способность должна быть 1800 тонн, и количество груза, которое он может поднять на себя, будет зависеть от количества угля, с которым ему придется ходить. Вероятно, в среднем он повезет на себе на Енисей и обратно по 1000 тонн.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: