Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Сергиополе наш маршрут сворачивал с большого почтового тракта из Сибири в Среднюю Азию, направляясь на юго-восток – к границе Джунгарии. Лист карты Западной Сибири масштаба 10 верст в дюйме, которой я, конечно, запасся, снаряжаясь в экспедицию, показывал, что дорога к сел. Захаровка (оно же Вахты) на китайской границе имеет три варианта; один – главный тракт с пикетами, т. е. станциями, пролегает вдоль подножия Тарбагатая по ровной степи, а другие два, ответвляясь от первого на следующем от Сергиополя пикете, проходят по самым горам. Мне было интереснее проехать ближе к горам, а не по степи, и я уговорил своих ямщиков ехать по одному из этих вариантов. Они охотно согласились, вероятно, в расчете на то, что в горах подножный корм будет гораздо лучше, чем в сухой степи и, кроме того, что там будет много камня, т. е. остановок для осмотра, и мы поедем медленнее, так что их лошади отдохнут, а они получат плату за несколько лишних дней. Но они предупредили, что по этим боковым дорогам они не ездили, что станций на них нет и кое-где мне придется нанимать еще проводника.

В этот день мы проехали еще по прекрасной степи вдоль долины р. Нарын до одноименного пикета, почти в 30 верстах от Сергиополя. На правом берегу реки нередко видны были утесы, но слишком далеко от дороги, у которой выходов коренных пород почти не было. От пикета тракт ушел на юг, а мы направились на юго-восток, вверх по долине той же р. Нарын, но уже ближе к высотам правого берега, которые оказались сложенными из вулканической породы, по-видимому образующей широкий пояс по южному подножию гор Акчатау, здесь уже называемых Берккара, и, далее, Акчаулы. Но верстах в пятнадцати от пикета мы встретили казахов, которые сказали нам, что дорога, которую мы выбрали, проходима только для пустых телег, т. е. без клади. Это был самый левый вариант из двух горных. Казахи любезно вывели нас без дороги через плоские высоты левого склона долины р. Нарын на средний вариант – несколько западнее бывшего пикета Аи на речке Аи, текущей из гор Акчаулы и прорывающейся далее по длинному ущелью через горы Конурчаулы, которые отделяют здесь эту дорогу от почтового тракта. Но этот случай обнаружил, что по средней дороге прежде также были пикеты.

За речкой Аи мы перевалили через плоские горы, сложенные все еще из вулканических пород, их туфов и брекчий, в бассейн р. Каракол. Местность стала более расчлененной, живописной; в выходах появился гранит, в обломках – светлый известняк. Главная вершина Акчаулы, возвышавшаяся над скалистыми сопками южного склона этих гор и видимая издалека в виде тупой неправильной пирамиды, вероятно состоит из этого известняка.

Через довольно глубокую реку Каракол с бурным течением мы благополучно переехали вброд у бывшего пикета и дальше ехали верст пятнадцать по хорошим лугам на плоских увалах, разделенных долинами речек, текущих на юг и впадающих в тот же Каракол. Слева поднимались выше горы Кызыл-Бельдеу, в которых кроме вулканических пород выступал гранит; за этими горами и далее на северо-востоке видны были более высокие горы Тарбагатая с плоскозубчатыми гребнями и крутыми склонами. Из бассейна р. Каракол дорога вышла в тех же горах Кызыл-Бельдеу в более глубоко расчлененную местность, пересекая небольшие речки и промежуточные довольно высокие увалы, и, наконец, спустилась по крутому и каменистому склону, очень неудобному для наших телег, среди выходов гранита, в ущелье небольшого ручья, по которому мы выехали из Тарбагатая в район широких и плоских подгорных увалов предгорий у подножия скалистых гор Атабай. Спустившись с увалов, дорога повернула больше на юго-восток и вдоль р. Теректы, врезанной метров на пятнадцать в поверхность предгорной степи, вывела нас на почтовый тракт немного восточнее пикета Бурган.

От этого пикета тракт делает большую петлю на север, через большое село Урджар, административный центр этого пограничного района у южного подножия Тарбагатая. Нам этот центр не был нужен, и наши ямщики поехали прямо по степи, срезая петлю, на пикет Баракпай; на этом пути пересекли р. Урджар, русло которой, окаймленное зарослями камыша, разных кустов и рощами тала и тополей, врезано довольно глубоко в поверхность сухой степи. Та же степь, совершенно лишенная выходов коренных пород и в обрывах берегов речных русел представлявшая только обнажения тонкослоистых четвертичных илов, песков и мелких галечников, тянулась и далее до пикета Маканчи на р. Хатынсу, текущей, как и р. Урджар, из высшей части Тарбагатая, отступившего в этой местности на север. Пикет Маканчи (Ивановка) представлял довольно большое село украинских переселенцев, построивших и здесь любимые белые мазанки с цветными наличниками и ставнями окон, с палисадниками из крупных деревьев, затенявших широкую улицу. По обе стороны последней домики стояли не близко один от другого, скрываясь за зеленью.

Немного западнее этого пикета, недалеко от тракта, среди степи возвышалась уединенная сопка Джайтюбе в виде плоского купола, рассеченного на северном склоне глубоким логом на две части, а на юге круто поднимающаяся над равниной. Я подъехал к ней и увидел, что она состоит из толстых пластов брекчий и туфов порфирита; эти вулканические породы палеозоя оказались вообще господствующими на южной окраине Западного Тарбагатая, которую удалось увидеть на пути из Сергиополя.

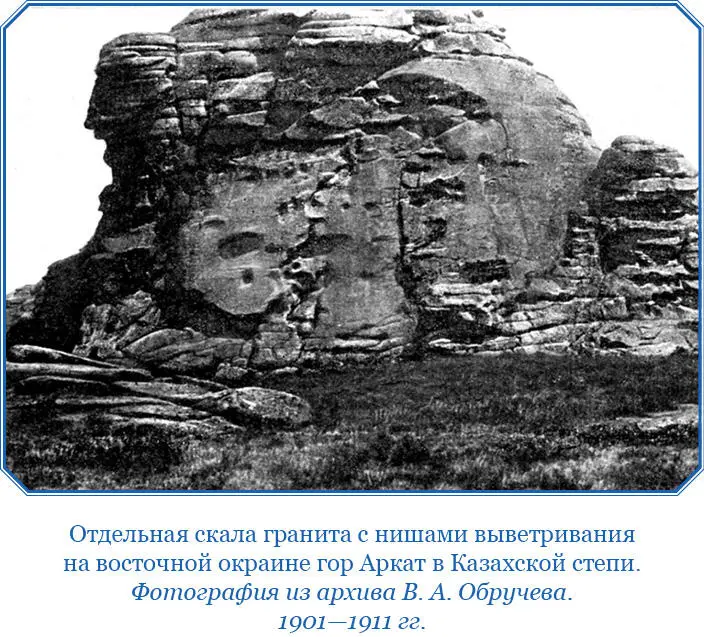

Последние два перегона до пикета Атагай и с. Захаровка (Вахты) дали еще интересные наблюдения на холмах Кызыл-Чаулы и Балтабай, расположенных вблизи дороги среди степи. Эти холмы сложены из гранита, образующего сравнительно небольшие штоки и жилы среди осадочных пород, которые превращены его контактом в черные блестящие роговики. В граните холмов Кызыл-Чаулы видны были прекрасные ниши и пещерки выветривания, а на щебне горы Джайтюбе я заметил черный лак – загар пустыни; то и другое напоминало, что мы находимся уже в области климата Средней Азии.

На восточной окраине холмов Кызыл-Чаулы, близ пикета Атагай выступает гранит, из которого на дне лога, в версте от пикета, вытекают обильные ключи с прекрасной водой, почему-то считающиеся священными. Далее тракт пересекает еще плоские холмы Кайчи с выходами вулканических пород, красных и зеленых яшмовидных сланцев. За ними до с. Захаровки и далее почти до г. Чугучака дорога идет по солонцовой степи с зарослями чия и участками солончака с выцветами солей. На севере синеет Тарбагатай со сравнительно мало расчлененным гребнем и отдельными снеговыми вершинами; на юге, гораздо дальше, видна зубчатая цепь Джунгарского Алатау.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: