Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этот день мы стояли на берегу Эцзин-Гола в роще разнолистного тополя; от гор ее отделял пояс, шириной до версты, занятый пучками дэрису, кустами хармыка и тамариска. В роще росли также ива и джигда – дерево с небольшими мучнистыми плодами, по форме похожими на маленькие финики. Джигды вообще было много на нашем пути из Сучжоу; в садах видны были также яблони и абрикосы. Берега Эцзин-Гола очень бедны растительностью и слабо населены сравнительно с левым берегом Желтой реки вверх от г. Нинся, находящегося под той же широтой. На Эцзин-Голе сильно чувствуется горячее дыхание пустыни, окаймляющей реку с востока и запада; таких бесплодных гор и площадей, подступавших к реке с запада, я раньше еще не встречал во время путешествия. Со страной Бэйшань мы познакомимся ниже; местность же к востоку от Эцзин-Гола представляет, судя по данным Козлова, пересекшего ее позже, обширные площади сыпучих песков, низкие цепи гор и отдельные впадины с несколько лучшей растительностью.

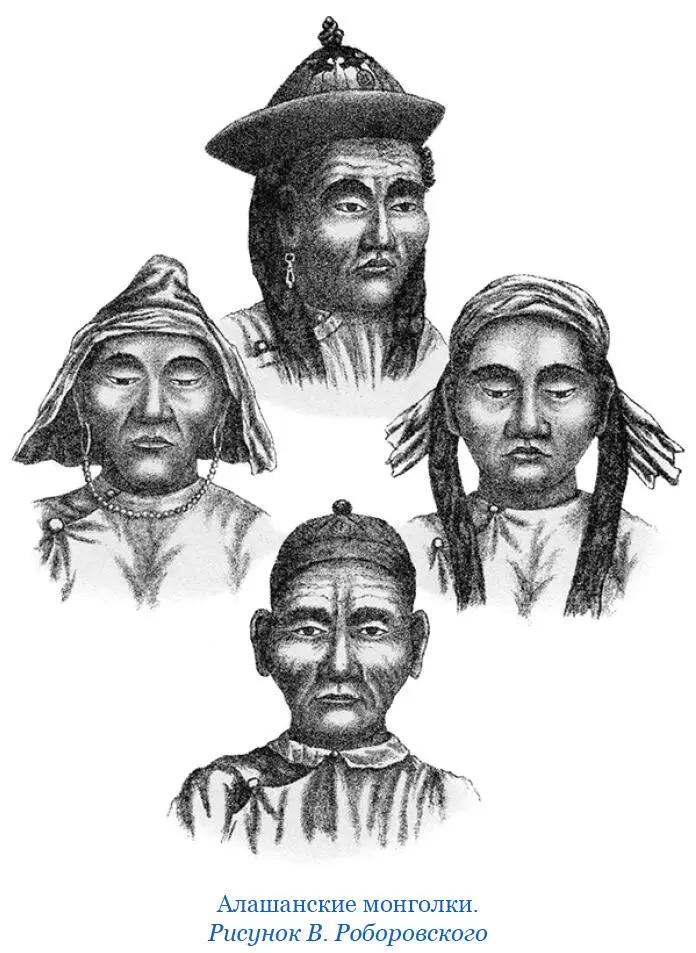

Горы Боро-Ула (Серые горы) подступают немного севернее к самому Эцзин-Голу, и мы обогнули их восточный конец; на правом берегу реки видно их продолжение в виде отдельных высот. Затем окраина гор отклонилась на запад, и впереди этой последней цепи Бэйшаня виднелись только отдельные небольшие группы скалистых горок, резко возвышавшиеся на своих пьедесталах среди пустыни. Здесь от реки отделяется довольно широкое сухое русло, которое тянется на север левее реки и, очевидно, представляет один из прежних рукавов Эцзин-Гола, теперь, может быть, содержащего воду только во время половодья. Отстав от каравана, я с Цоктоевым поехал сначала вдоль этого русла по дороге, которая ведет, как потом оказалось, через пустыню в г. Улясутай. Заметив свою ошибку, мы свернули на восток и нашли дорогу, по которой прошел караван, среди рощ и зарослей вдоль современного русла реки. Здесь уже попадались монголы-торгоуты, которые живут летом в войлочных, а зимой в деревянных юртах в этих рощах.

Еще два дня мы шли по подобной же местности с рощами, зарослями кустов, сухими руслами и песчаными буграми до ставки торгоутского князя Бейли-вана в урочище Харасухай.

Возле этой ставки мы простояли три дня, занятые переговорами с князем, мальчиком лет пятнадцати, которого я посетил. Прием у него и обстановку его жилища я не могу описать, потому что в свое время не записал ничего, а теперь не вспоминаю точно. Мне нужен был проводник для дальнейшего пути, так как китаец из Сучжоу, приведший нас сюда, возвращался назад, да и дороги дальше не знал. Я хотел получить проводника для прямой дороги в г. Фумафу в Алашани, чтобы пересечь совершенно неизвестную пустынную местность к востоку от Эцзин-Гола. Но князь и его советники заявили, что по этой дороге давно никто не ходит из-за пятисуточного безводного перехода и огромных сыпучих песков.

Один из советников, старый лама, рассказал, что давно, когда он был еще мальчиком, по этой дороге из Фумафу пришел китайский купец, еле спасшийся со своими спутниками, потерявший всех животных и бросивший товары в песках. Я предлагал дать двум проводникам высокую плату, но это не соблазнило никого; торгоуты сказали, что зимой можно было бы сделать попытку, взяв лишних верблюдов с грузом льда и рассчитывая встретить скопления снега. Но теперь было еще слишком тепло, и, даже взяв воду в бочонках для людей и надеясь, что верблюды выдержат пять суток без воды, мы должны были бы иметь в виду, что потеряем всех лошадей в песках. Уверяли, что давно уже сношения с Алашанем происходят кружным путем – северным, через Центральную Монголию, или южным, вдоль подножия гор, ограничивающих оазисы с севера, через города Moмин и Чжэнфан.

Последний путь возвращал меня в местность, уже отчасти знакомую, тогда как северный позволял пройти в совершенно неизвестную часть Монголии в промежутке между маршрутами Потанина – на западе, Пржевальского – на востоке, Ней-Элиаса и Юнгсбенда – на севере. Он очень удлинял мой путь в Восточный Тибет, но времени и средств было достаточно, и я решился на этот вариант. Князь охотно давал проводника – старого ламу. У него же я выменял запасную лошадь, купленную в Сучжоу и оказавшуюся слишком горячей, на хорошего верблюда.

8 октября мы двинулись дальше, но отошли только 5 верст, так как новый проводник явился поздно. На следующее утро выяснилось, что монгол Абаши, недомогавший уже в Харасухае, заболел: у него был сильный жар, все лицо вздулось и покрылось волдырями. Больной сам подозревал, и Цоктоев подтвердил, что это была оспа, которой Абаши заразился, очевидно, у торгоутов выше по Эцзин-Голу, когда заезжал к ним пить чай. Везти больного дальше в безлюдные места было рискованно. Пришлось нанять ему отдельную юрту, обеспечить уход, оставить лошадь для возвращения в Сучжоу и письмо к Сплингерду с просьбой помочь ему вернуться в Цайдам к Курлык-бейсе. Молодой тюрк из каравана Литтлдэла, нанятый в Сучжоу, который почти не знал ни по-китайски, ни по-монгольски и которому Абаши служил переводчиком, тоже отказался ехать с нами дальше, получил расчет и остался при больном.

Таким образом, я сразу лишился двух рабочих и остался с одним Цоктоевым. Но сидеть на Эцзин-Голе и ждать полного выздоровления Абаши было невозможно. Тогда пришлось бы отменить путешествие в Центральную Монголию, идти назад в Сучжоу и затем в Ланьчжоу по пути в Восточный Тибет по пройденным уже местам и потерять в общем почти полгода из срока путешествия. И я предпочел идти дальше с одним Цоктоевым и новым проводником, рассчитывая помогать им при навьючивании верблюдов, разбивке лагеря и других работах по мере времени и сил.

Эцзин-Гол, прорвав Боро-Ула, делится на три рукава – Морин-Гол, Ихэ-Гол и Кунделен-Гол. Харасухай расположен на первом, самом западном рукаве. Мы вскоре пересекли его; вода сохранилась только отдельными лужами, но проводник уверял, что три раза в году – в середине весны, лета и осенью – воды бывает столько, что брод возможен не каждый день. Миновав рукав, мы шли целый день по площади между двумя разошедшимися рукавами Эцзин-Гола, представлявшей то возвышенные пустынные площадки, то понижения, занятые речными отложениями с более обильной растительностью. Кое-где попадались рощи, но небольшие, а тополя явно обнаруживали признаки вырождения. При высоте всего в 4–6 м стволы, толщиной в обхват, были покрыты очень толстой, растресканной и покоробленной корой, а древесина представляла пучки спирально скрученных волокон; ветви и сучья короткие, очень толстые у основания и быстро утончавшиеся к концам; листвы очень мало, и вообще было ясно, что вследствие недостатка воды или засоления почвы развитие древесины идет в ущерб развитию листового покрова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: