Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда взошло солнце, мы уже отшагали несколько километров. Продолжалась та же пустыня, но щебень, усыпавший ее, стал крупнее, а кое-где попадались целые обломки пород, вынесенные когда-то, может быть столетия тому назад, потоком воды после необычайного ливня. Потом появились выходы коренных пород – гранита на поверхности чуть заметных холмиков. В версте далее начались холмы предгорий хр. Пустынного, усыпанные щебнем и обломками, местами представлявшие и выходы гранита и других пород. За цепью холмов мы пересекли большую котловину с песчано-щебневой почвой, сухими руслами и отдельными кустами, а затем вступили в извилистую долину с сухим руслом и кустами, окаймленную постепенно повышавшимися холмами, на которых обилие утесов доставило мне много работы, и я сильно отстал от каравана. Последний еще задолго до полудня остановился у ключей Уланьчуань, вытекавших из небольших углублений на дне долины, окруженных зарослями тростника и выцветами соли. Вода ключей была заметно солоноватая, но корма для животных было достаточно. Местность имела уже 1605 м абсолютной высоты, от р. Сулэйхэ мы незаметно поднялись на 400 м. Эта первая вода находилась уже севернее высшей части хр. Пустынного; водораздел долины, по которой мы шли, был совершенно незаметен.

Путешествие через Бэйшань, богатое геологическими наблюдениями, представляло мало интереса и разнообразия в отношении ландшафтов и путевых впечатлений. Почти на всем протяжении мы ехали в течение двух недель по гористой местности, причем пересекали то отдельные горные цепи, то промежуточные между ними группы и цепи холмов и рассеянные среди них долины и котловины. Нигде не было ни высоких перевалов, ни тесных ущелий; дорога шла прямо или слегка извиваясь по долинам, сухим руслам, логам, незаметно переваливая из одной в другую. Воду мы имели ежедневно из колодцев или ключей, окруженных небольшими оазисами зарослей тростника, кустов, иногда тополей; вода часто была солоноватая. Корм для животных давали те же оазисы. Дорога, по которой мы шли, вероятно, мало посещаемая – мы не встретили ни одного каравана и ни одной юрты кочевников; зато попадались антилопы, и в одной местности, в глубине Бэйшаня, стадо куланов, давшее случай подновить запас провизии. В зависимости от расстояния между источниками воды мы делали то большие, то маленькие переходы.

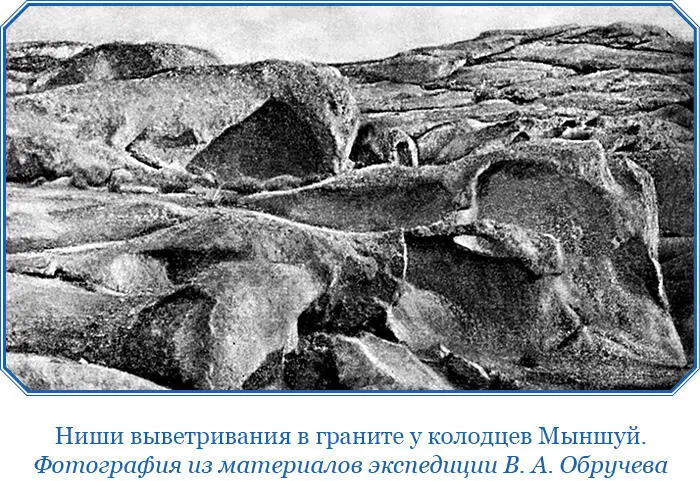

Общий характер местности напомнил мне Центральную Монголию; Бэйшань, подобно последней, нужно назвать холмисто-гористой полупустыней, в которой процессы разрушения и развевания господствуют. Благодаря им и крайне скудной растительности строение гор почти везде было совершенно ясно: мы могли видеть, как белый гранит внедряется неровной массой в серые гнейсы, а сам пересекается еще жилами темно-зеленого диорита, и в каких разнообразных отношениях встречаются эти породы. Процессы разрушения были особенно наглядны в горах у колодцев Мыншуй, представлявших большой массив гранита, в котором выветривание создало бесчисленные карманы, впадины и целые ниши разной величины. Можно было проследить, как в нишах постепенно разъедается и разрушается свод, понижаются стенки и как, в конце концов, на месте холма остаются гребешки и кочки от стенок уничтоженных ниш. В этом месте я устроил дневку, чтобы изучить основательно ход развития этих форм разрушения твердой породы. По расспросам выяснилось, что в этих горах, но далеко в стороне от нашей дороги, западнее и восточнее, существовали серебряные и золотые рудники. Абсолютная высота местности сначала повышалась до 2000 м, а затем понизилась до 1350 м на северной окраине Бэйшаня. Высота горных цепей над соседними долинами большей частью не превышала 200–300 м, редко достигая 400–500 м.

Через 12 дней наш путь, шедший в общем на северо-запад, резко повернул на запад. Мы миновали Бэйшань и уже перед тем несколько дней на горизонте видели хр. Карлыктаг, восточный конец Восточного Тянь-Шаня, увенчанный несколькими вечноснеговыми вершинами. После поворота мы шли уже вдоль подножия этого хребта, представлявшего наклонную на юг пустыню, пересеченную сухими руслами, по которым росли кустарники; промежуточные площадки были совершенно лишены растительности и усыпаны щебнем, покрытым загаром пустыни, а вблизи русел отшлифованным песком. Первый переход в 50 км по этому подножию был безводный, и его опять пришлось сделать в два приема с коротким привалом ночью. Пустынное подножие хребта прерывалось оазисами, расположенными по речкам, выносившим воду из гор; здесь были поселки, пашни, деревья, тростник. Китайцев отчасти сменили уже таранчи – мусульмане Китайского Туркестана. На более обильной речке из Карлыктага расположен и оазис города Хами, в котором мы стояли на окраине, предпочитая палатки в тени деревьев постоялому двору в духоте города. Только корм для животных пришлось доставлять из города в виде снопов люцерны. Здесь мы отпустили проводника, взятого на р. Сулэйхэ, и пригласили нового, так как вдоль подножия Восточного Тянь-Шаня от Хами до Турфана имеется несколько дорог и некоторые из них проходимы только зимой – из-за больших безводных переходов и сильных бурь, опасных для караванов.

Пересечение Бэйшаня подтвердило вывод, сделанный мною уже в Восточной и Центральной Монголии и в Ордосе, именно: что в Центральной Азии лёсс образуется, но не накапливается; что степных котловин, заполненных лёссом, которые предполагал Рихтгофен, нигде нет; что везде выступают коренные породы, выветривающиеся и дающие пыль, которая выносится ветрами из пустыни и осаждается на окружающих ее горах и степях. Бэйшань даже не содержал скоплений сыпучего песка, которые я видел в Центральной Монголии; здесь даже этот материал выветривания не мог накапливаться в достаточном количестве, а выносился ветрами на юго-запад – в хребет Куруктаг и к озеру Лобнор.

Глава шестнадцатая. Вдоль подножия Восточного Тянь-Шаня

Три участка подножия Тянь-Шаня. Оазисы первого участка и условия их появления. Бури этого участка. Долина бесов. Впадины второго участка. Солончаки и вымирающий лес. Признаки сильных бурь. Пустынный загар. Черная пустыня пьедестала. Оазисы Чиктымтага и Пичана. Громадные пески Кумтаг. Впадина Люкчуна. Метеорологическая станция. Кяризы. Экскурсия в Сыркыптаг. Солончак Боджанте. Экскурсия в Чольтаг. Жарданги. Хребет Джаргез. Впадина соленых озер. Оазис Урумчи.

Местность вдоль подножия Восточного Тянь-Шаня, по которой идет большая южная дорога (Наньлу) из Хами в Турфан и Урумчи, распадается на три части различного характера. На первом участке – от Хами до ст. Иванчуацзэ – дорога проходит вдали от гор по пьедесталу хребта через небольшие оазисы, расположенные по речкам и ключам, питающимся водой из гор. На втором участке – от ст. Иванчуацзэ до ст. Сииенчжэ – дорога переходит с пьедестала, здесь безводного, вглубь гор, пролегая по впадинам между передовыми цепями, представляющим оазисы. На третьем участке дорога опять выходит на пьедестал, имеющий здесь вид низких параллельных цепей, по обе стороны которых протекает вода. Этот участок хорошо населен, тогда как остальные два, не богатые водой, особенно второй, имеют маленькие поселки или только отдельные постоялые дворы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: