Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Корреляционной основой выделения разновозрастных культурных слоев и отдельных памятников служат различные археологические, палеогеографические, хроно-стратиграфические и другие методы. Одна из главных проблем стратиграфии палеолитических стоянок заключается в том, что для большинства из них в разрезах вмещающих отложений выделяется значительно больше уровней гумусированности, горизонтов почвообразования и педоседиментов, чем в общепринятых стратиграфических схемах. Позднеплейстоценовые почвенные горизонты, во многих случаях, сопоставляются с периодами различных интерстадиалов – потеплений и трансформаций ландшафтов. Однако подобные корреляции не всегда достаточно аргументированы и обоснованы.

Проблема датирования позднепалеолитических стоянок методом 14C заключается в том, что по мере увеличения количества датировок культурных слоев существенно увеличиваются и их хронологические диапазоны. Это неизбежно приводит к последующим переоценкам существующих дат путем их разделения на более и менее «достоверные», поскольку предположения о существовании отдельных поселений на протяжении нескольких тысячелетий мало вероятны. Подобные расхождения данных радиоуглеродного датирования отмечаются для многих стоянок позднего палеолита Северной Евразии (Дольни Вестонице, Павлов, Вилендорф, Молодова 5, Косауцы, Елисеевичи, Сунгирь, Хотылево 2, Авдеево, Кокорево, Усть-Кова, Малая Сыя и др.). К их числу относятся и некоторые памятники северной части Восточно-Европейской равнины и Сибири – Заозерье, Медвежья, Бызовая, Луговское, Берелех и др. Более сложная ситуация характерна для многослойных стоянок, когда причина расхождения датировок может быть связана с разными этапами обитания здесь человека.

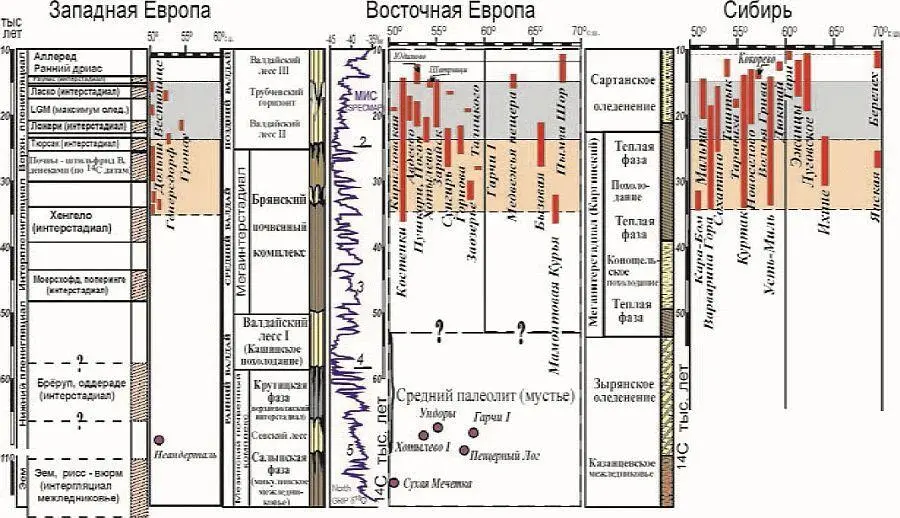

Совершенствование методов датирования ( 14C – конвенциональные и AMS, а также TL, OSL и др.) дает возможность для накопления больших серий датировок. Кроме того, разработаны методики калибровки радиоуглеродных дат в соответствии с реконструированными изменениями содержания 14С в атмосфере ( Mellars, 2006; Pettitt, 2000 ). Использование таких калиброванных дат более приближает их к результатам TL (OSL и IRSL) датирования, но не снимает всех проблем их расхождений ( Housley et al., 2006 ). Кроме того, использование люминесцентных и калиброванных 14C дат весьма осложняет корреляционные возможности этих результатов с датировками других стоянок, ископаемых почв и других формаций позднего плейстоцена. Поскольку для абсолютного большинства известных стоянок северных территорий Евразии используются в основном радиоуглеродные некалиброванные датировки, за основу выделения хронологических этапов первичного расселения позднепалеолитических сообществ на равнинах Северной Евразии принимались только такие данные ( Величко и др., 2002; 2003 ). Это дает возможность для более аргументированных сопоставлений этапов первичного расселения с основными природными событиями позднего плейстоцена, отраженными в хроностратиграфии лессово-почвенной формации, и с имеющимися данными по хроностратиграфии стоянок Западной и Восточной Европы, а также Сибири (рис. 1).

Рис. 1. Хроностратиграфия позднего плейстоцена и стоянки Северной Евразии к северу от 50°с.ш.

Выбор палеолитическим человеком путей миграций и первичного проникновения в северные районы Восточной Европы и Сибири происходил на фоне сложных климатических изменений и многократных трансформаций ландшафтов в позднем плейстоцене. Существующие в настоящее время реконструкции природных событий и хроностратиграфические схемы, к которым привязаны датированные культурные слои различных стоянок, отличаются большим разнообразием и разнородностью. В значительной степени это связано с разбросом датировок ( 14C, TL, OSL и др.).

Отсутствие признаков долговременных поселений, значительные хронологические перерывы между датировками отдельных стоянок, зачастую весьма немногочисленных, могут интерпретироваться как кратковременные фазы расселения, или как отдельные инициальные проникновения, (рейды – «вперед – назад»). Признаки домустьерских (ашельских) или раннемустьерских проникновений человека на равнины Северной Евразии достоверно известны только в Западной Европе и на территориях южных окраин Центральной и Восточной Европы, а также Сибири ( Величко, 1997; Деревянко, Маркин, 1992; Иванова, 1965; Марков, Величко, 1967; Монгайт, 1973; Праслов, 1969; и др. ). Имеющиеся данные в публикациях о находках раннего палеолита на Северо-Востоке Европы ( Канивец, 1976; Guslitser, Pavlov, 1993 ) пока еще требуют обоснований.

Анализ имеющихся к настоящему времени данных, основанный на комплексном изучении хронологических и археолого-палеогеографических материалов, создает возможность осуществить периодизацию этапов позднепалеолитического расселения первобытных сообществ и оценить степень взаимодействия человека с окружающей средой. Выделенные этапы первичного проникновения и последующего освоения равнинных территорий не имеют строгих хронологических рубежей и определяются не столько археологическими критериями, сколько достаточно значительными ландшафтно-климатическими изменениями глобального характера.

1. Хроностратиграфическое положение и палеогеография палеолитических стоянок.

Для высоких широт выделены пять этапов расселения.

1 этап – мустьерский (средний палеолит), относится к микулинскому (эемскому) межледниковью и ранневалдайским интерстадиалам, ориентировочный интервал – 115 000– 45 000 (35 000) лет н. (намечается предварительно из-за крайней ограниченности данных);

2 этап – ранняя пора позднего палеолита, может соответствовать различным эпохам средневалдайского мегаинтерстадиала 45 000 (50 000) лет н. – 25 000 лет н.;

3 этап – 25 000 (23 000) лет н. – 16 000 лет н. Включает эпоху последнего валдайского оледенения (поздний вюрм, вистулиан), время максимального похолодания плейстоцена;

4 этап – 16 000 лет н. – 12 000 лет н., позднеледниковье;

5 этап – мезолит и неолит ориентировочный интервал – 11 000 – 7000 (6000) лет н.

1.1. К 1 этапу (мустьерскому) – 115 000-45 000 (35 0005) лет н. (рис. 2) относятся многочисленные археологические памятники, большая часть которых связана с южными территориями равнин и предгорий Европы (Ле Мустье, Ла Ферраси, Неандерталь, Штейнгейм, Молодова 1, Кормань 4, Стинка, Рожок и др.) и Северной Азии (Пещера Окладникова, пещеры Страшная и Улалинка на Алтае). Имеющиеся для большинства открытых стоянок с мустьерскими находками палеопедологические, палинологические и фаунистические данные свидетельствуют о том, что их функционирование чаще всего связано с интерстадиалами первой половины валдая ( Иванова, 1977; 1982; Монгайт, 1973; Velichko, 1988 и др. ). Возможности абсолютного датирования культурных слоев этого этапа весьма ограничены. Немногочисленные раннемустьерские памятники межледниковой эпохи известны только в южных районах умеренного пояса Евразии. Реконструкции ландшафтов этого времени говорят о широком распространении лесных формаций, занимавших большую часть территории Северной Евразии ( Гричук, 1982; 1989; 2002 ). Можно полагать, что зоны сплошных лесов были основным препятствием для миграций раннемустьерских сообществ к северу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: