Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Радиолокационные и сейсмические исследования

Исследования мощности ледникового покрова Антарктиды проводятся в трех модификациях: точечные сейсмические зондирования методом отражённых волн (МОВ), наземное радиолокационное профилирование и аэрорадиолокационные съемки. Отечественные исследования МОВ стали проводиться с 1958 г. в научных санно-гусеничных походах (Капица, 1960, рис. 1). В период с 1971 по 1975 гг. были выполнены площадные работы МОВ на Земле Эндерби и в районе шельфового ледника Эймери, а с 1995 по 2008 гг. в пределах подледникового озера Восток ( Попов и Поздеев, 2002; Попов и др., 2007 , рис. 1). Первая аэрорадиолокационная съемка проведена в 14-ой Советской антарктической экспедиции (САЭ) в 1967 г. с использованием самолета Ил-14 и ледового локатора частотой 213 МГц (Козлов и Федоров, 1968). Регулярные аэрогеофизические исследования, в составе которых были и радиолокационные наблюдения, начались в 1985 г. и продолжаются до настоящего времени. В 1987–91 гг. (33–36 САЭ) в центральной части Восточной Антарктиды были выполнены комплексные аэрогеофизические исследования с борта самолёта Ил-18Д, которые закрыли значительную площадь от побережья Земли Эндерби до гор Гамбурцева (рис. 1). Для производств радиолокационных наблюдений применялись ледовые локаторы МПИб0 и ЛЛ5000 с частотой зондирующих импульсов 60 МГц ( Попов и др., 2006 ). Плановая привязка обеспечивалась доплеровским оборудованием, радиогеодезической системой дальней навигации и спутниковой системой плановой привязки. Точность привязки составляла от 150 м до 100 м. В 1971–74 гг., 1986 и 1988 гг. (17–19, 31, 33 САЭ) аэрорадиолокационные съемки с локатором МПИ-60 выполнялись в восточной части Земли Королевы Мод и на Земле Эндерби. В качестве носителя использовались самолёты Ил-14 ( Куринин и Алешкова, 1987 ). С 1985 г. начались планомерные аэрогеофизические исследования масштаба 1: 500 000 в районе ледников Ламберт-Эймери ( Попов и Поздеев, 2001; Попов и др., 2006 ).

В период 1998–2009 гг. в районе подледникового озера Восток и на трассах следования санно-гусеничных походов между станциями Мирный-Восток и Прогресс-Восток выполнялось наземное радиолокационное профилирование (рис. 1). В работах использовался ледовый локатор РЛС-60-98 с частотой зондирующих импульсов 60 МГц. Плановая привязка осуществлялась с помощью глобальной системы позиционирования (GPS; Попов и др., 2007 ).

При составлении карт были использованы также материалы зарубежных экспедиций, полученные из базы данных проекта BEDMAP (рис. 1). К ним относятся: (1) данные наземных сейсмических исследований США, выполненные в 1960-х; плановая привязка пунктов наблюдения осуществлялась астрономическим способом ( Crary, 1962; Beitzel, 1971 ); (2) материалы совместных аэрогеофизических исследований США, Великобритании и Дании, выполненных в течение летних полевых сезонов 1971/72, 1974/75 и 1978 гг. на Земле Виктории и в центральной части Восточной Антарктиды; работы выполнялись на базе самолёта C-130 с использованием ледового локатора частотой 60 МГц; точность плановой привязки составила около 3 км ( Drewry & Meldrum, 1978 ); (3) материалы японских наземных радиолокационных исследований, выполненных в районе купола Фуджи 1992–94 гг.; применялся ледовый локатор с частотой зондирующих импульсов 60 МГц; плановая привязка обеспечивалась (BEDMAP, 1999). В 2001 и 2004 гг. экспедициями США ( Studinger et al., 2003 ) и Германии ( McLean et al. 2004 ) были проведены комплексные аэрогеофизические съёмки с использованием радиолокационного профилирования в районе подледникового озера Восток и к югу от гор Принс-Чарльз. Материалы этих исследований переданы в проект ABRIS и использованы при построении карт.

2. Результаты исследований по проекту ABRIS

По результатам исследований в рамках проекта МПГ ABRIS составлены карты мощности ледникового покрова и подлёдного рельефа, которые формировались посредством гридирования всего объёма данных методом Inverse Distance с размером ячеек грида 5х5 км и радиусом осреднения 80 км. Методика гридирования обоснована и достаточно подробно изложена в работе ( Попов и др., 2007 ). Подлёдный рельеф строился путем вычитания мощности ледника из дневной поверхности. На начальном этапе работ по проекту ABRIS использовалась модель дневной поверхности, сформированная в рамках проекта GTOPO30, доступная по адресу в интернете http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gtopo30.html. В его основу были положены материалы спутниковых съемок ERS-1 ( Gesch & Larson, 1996 ). При всех достоинствах модели она недостаточно точно описывает поле высот дневной поверхности шельфовых ледников и присклоновой части антарктического ледника, поэтому для расчёта модели коренного рельефа, сформированной в рамках проекта ABRIS, использовалась дневная поверхность проекта RAMP2 (Radarsat Antarctic Mapping Project Digital Elevation Model, Version 2), сформированная, главным образом, на основе материалов спутника ERS-1 и ERS-2. Данные доступны по адресу в интернет http://nsidc.org/data/docs/daac/nsidc0082_ramp_dem_v2.gd.html( Liu. et al., 2001 )

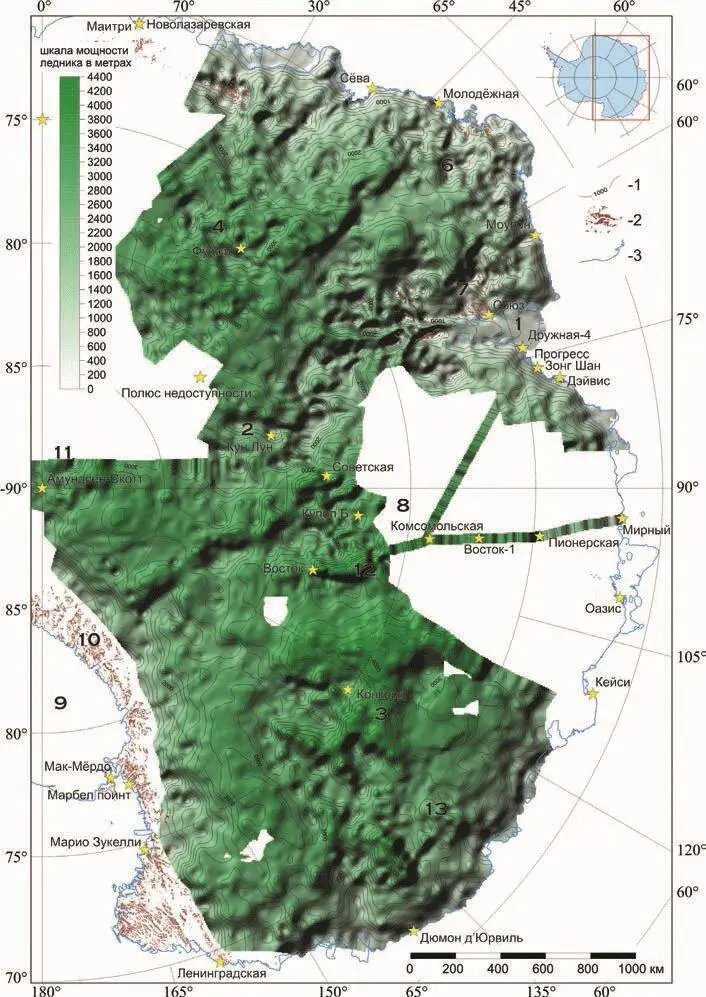

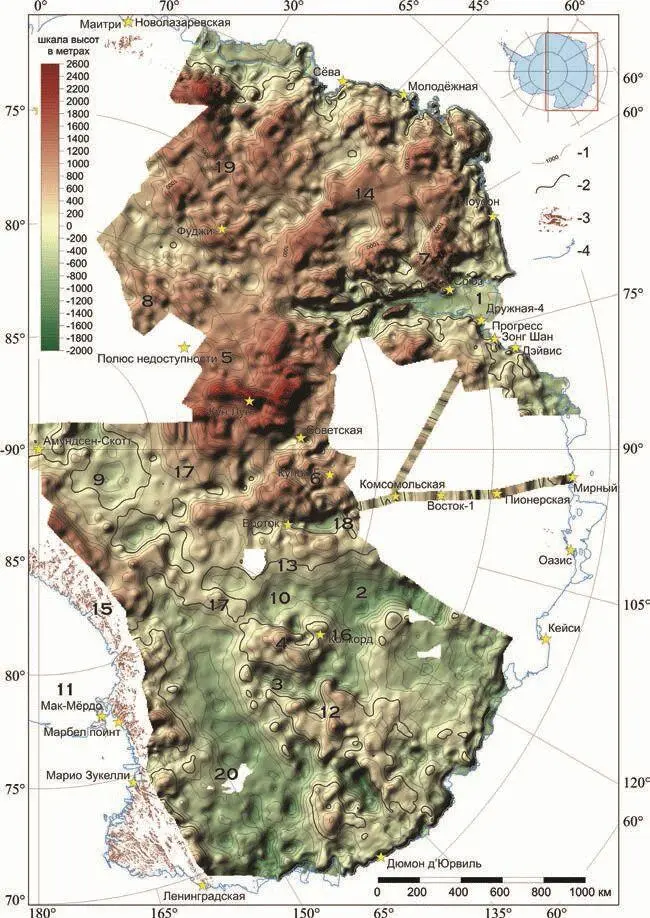

Мощность ледникового покрова изученной части Восточной Антарктиды изменяется от первых до более чем 4000 метров. Наименьшие значения приурочены к горным выходам и районам подлёдных гор; наибольшие соответствуют отрицательным формам рельефа: впадинам и желобам. В генеральном плане мощность ледника контролируется подлёдным ландшафтом и нарастает от периферии к центру (рис. 2). Здесь выявлено пять горных областей. Самой западной из них являются горы Вернадского (рис. 3), которые протягиваются от побережья вглубь материка боле чем на 1000 км. На территории проведённых исследований для неё характерны высоты от 1000 до 1400 м, при относительных высотах 500–700 м. Для этой горной системы характерны преимущественно субмеридианальные простирания слагающих её форм рельефа.

Рис. 2 Мощность ледникового покрова Восточной Антарктиды (сечение изолиний 200 м)

К востоку от гор Вернадского, на Земле Эндерби, располагаются горы Серлапова, имеющие меридианальное простирание (рис. 3). Размеры этой горной области составляют около 1000–400 км. От гор Вернадского они отделяются обширной депрессией шириной около 100 км. В целом морфометрические параметры обоих горных систем сходны как по абсолютным, так и по относительным высотам. Восточные отроги гор Серлапова, непосредственно примыкающие к западному борту рифтовой долины Ламберта, сопрягаются с горами Принс-Чарльз, значительная часть которых обнажается на дневной поверхности (рис. 3).

Рис. 3. Подлёдный рельеф Восточной Антарктиды (сечение изолиний 200 м). Географические объекты: 1 – шельфовый ледник Эймери; 2 – подлёдный бассейн Аврора; 3 – желоб Адвенчер; 4 – возвышенность Бельжика; 5 – подлёдные горы Гамбурцева; 6 – подлёдные горы Комсомольские; 7 – горы Принс-Чарльз; 8 – горы Полюса недоступности; 9 – подлёдный бассейн Полярный; 10 – подлёдный желоб Пикок; 11 – шельфовый ледник Росса; 12 – возвышенность Резольюшан; 13 – равнина Шмидта; 14 – подлёдные горы Серлапова; 15 – Трансантарктические горы; 16 – котловина Винсенс; 17 – Восточная равнина; 18 – подледниковое озеро Восток; 19 – подлёдные горы Вернадского; 20 – котловина Уилкса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: