Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

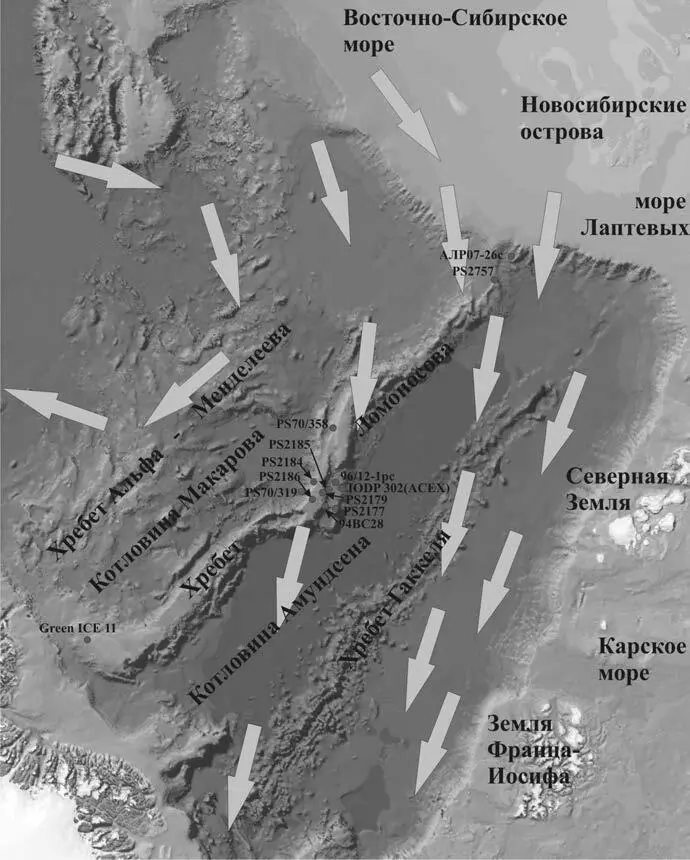

Рис. 1. Карта расположения колонок донных осадков, упомянутых в статье. Схема поверхностной циркуляции показана по данным (Aagard, Carmack, 1989), с упрощениями.

Совсем недавно закончились споры о типичных скоростях пелагической седиментации в Северном Ледовитом океане в четвертичное время: сантиметры или миллиметры в тысячу лет. В итоге победила первая точка зрения. Судя по последним опубликованным данным ( Левитан и др., 2007 1 ; O’Regan et al., 2008 ), в течение четвертичного периода, тем не менее, могли существовать некоторые отрезки времени с заметно уменьшенными скоростями седиментации. Среди имеющихся публикаций по четвертичному осадконакоплению преобладают работы, посвященные стратиграфии и палеоокеанологии в течение последних 200 тыс. лет. Проведенное на хребте глубоководное бурение (рейс 302) позволило пройти весь разрез ледово-морских терригенных четвертичных отложений ( O’Regan et al., 2008 ). В итоге обнаружено существование двух толщ: вышележащая толща представлена переслаиванием отложений холодных и теплых эпох, характеризующих резко контрастный климат последних шести изотопно-кислородных стадий (ИКС); нижележащая толща обладает довольно однородным глинисто-алевритовым составом и сформировалась в подледных условиях при менее контрастном климате без масштабных континентально-шельфовых оледенений. Ее полный стратиграфический объем точно не установлен, не исключено ее накопление с начала плейстоцена. В то же время исследований проблем литологии, минералогии и геохимии рассматриваемых отложений, положенных на четкую стратиграфическую основу, пока явно недостаточно. Наша работа посвящена именно этим проблемам.

1. Фактический материал и методы исследования

В основе статьи лежат оригинальные материалы исследования двух колонок донных осадков PS70/319 и PS70/358 (см. рис. 1), поднятых кастенлотами (сверхдлинными коробчатыми пробоотборниками) с хребта Ломоносова в ходе рейса НИС «Поларштерн» (Германия) ARK XXII-2 в 2007 г., в котором принимали участие Р. Шпильхаген (начальник отряда морской геологии) и В.Ю. Русаков. Первая из указанных колонок расположена на склоне хребта (глубина 2742 м), а вторая – на его гребне (глубина 1462 м). В качестве опорного разреза для сравнения выбрана колонка PS2185, не только относительно близко расположенная к нашим колонкам (см. рис. 1), но и обладающая хорошим стратиграфическим расчленением ( Spielhagen et al., 2004 ), c изученной рентгенофлуоресцентным методом ( Schoster, 2005 ) неорганической геохимией, а также детально исследованными комплексами тяжелых минералов ( Behrends, 1999 ). Эти же методы изучения вещественного состава, дополненные гранулометрическим и компонентным анализом, были применены и нами. Литологическое описание в рейсе выполнено Р. Шпильхагеном. Компонентный состав под микроскопом изучен К.В. Сыромятниковым. Гранулометрические анализы водно-механическим методом (комбинация ситового анализа и метода отмучивания) выполнила Л.А. Задорина, а рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – И.А. Рощина. В качестве границ гравийных, песчаных, алевритовых и пелитовых фракций приняты, соответственно, 2, 0.063, 0.002 мм. Названия литотипов даны в соответствии с классификацией В.Т. Фролова (1975). Методика РФА в применении к морским осадкам детально описана ранее ( Левитан и др., 2008 ). Важно отметить, что пробы не отмывались от морских солей. Обработка геохимических данных сделана В.Ю. Русаковым и М.А. Левитаном. Тяжелые минералы во фракции 0.125–0.063 мм, после их выделения с помощью бромоформа, исследовала А. А. Карпенко. Данные микроскопирования в ряде случаев были уточнены с помощью микрозонда и мессбауэровской спектроскопии. Лито– и хемостратиграфический анализ применил М.А. Левитан. Результаты традиционных изотопно-стратиграфических исследований раковин фораминифер (Р. Шпильхаген) пока не готовы.

2. Полученные результаты

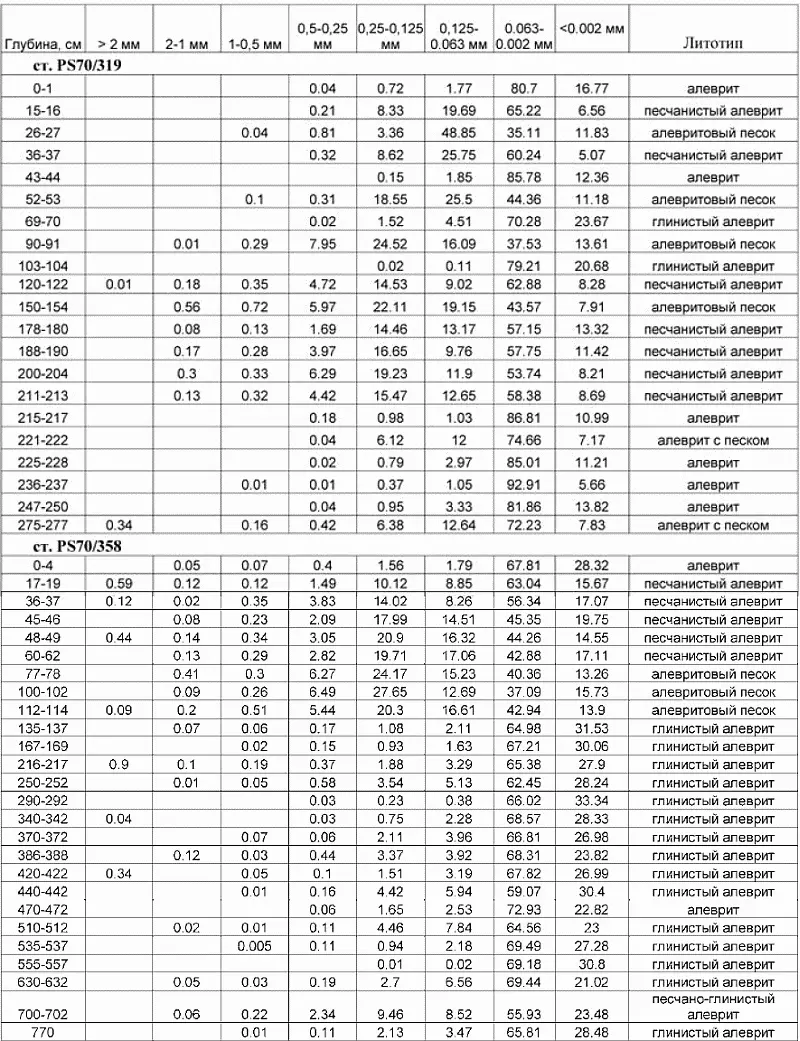

Полученные результаты по гранулометрии показаны в табл. 1, а по неорганической геохимии – в табл. 2. Данные по тяжелым минералам получены лишь для небольшого числа образцов, и они будут отражены ниже, в соответствующем разделе.

Таблица 1. Гранулометрический состав донных осадков хребта Ломоносов, %

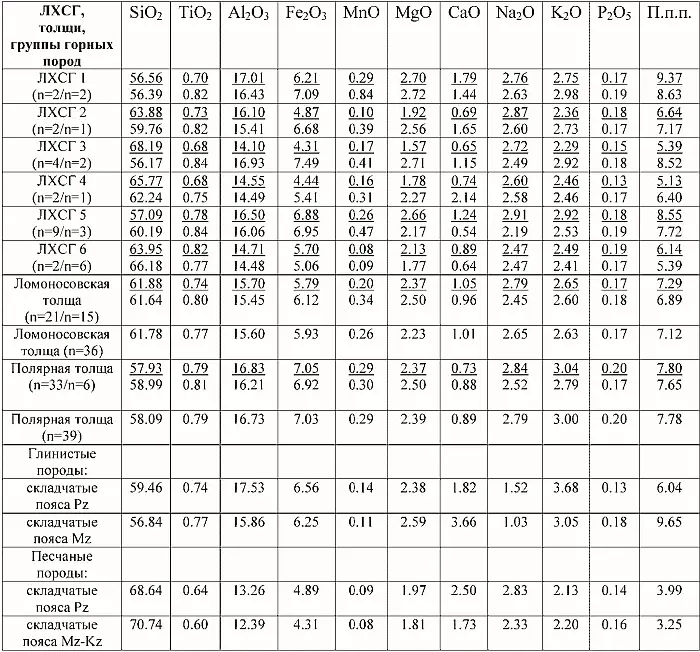

Таблица 3. Средний химический состав изученных отложений (вес. %; в числителе приведены концентрации для осадков кол. PS70/358, в знаменателе для кол. PS70/319)

Примечание. Химический состав для глинистых и песчаных пород взят из книги (Ронов и др., 1990).

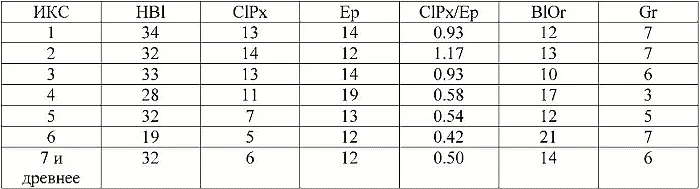

Таблица 4. Минеральный состав осадков различных изотопно-кислородных стадий кол. PS 2185 (отн. %) [составил М.А. Левитан по данным (Behrends), 1999]

Примечания. HBI – роговая обманка; CIPx – клинопироксены; Ep – эпидот; BIOr – черные рудные металлы; Gr – гранат.

Для стратиграфических построений мы использовали стратиграфическую концепцию Г.П. Леонова (1973), в основе которой лежит выделение на основе всей имеющейся информации реальных геологических тел и последующее их сопоставление со стратиграфическими шкалами. Сейсмостратиграфические и литологические данные, полученные в рейсе ( Schauer, 2008 ), убедительно свидетельствуют о горизонтально-слоистой структуре четвертичного осадочного чехла хребта Ломоносова. Нами преимущественно использовались методы лито– и хемостратиграфии.

Кол. PS70/319, как отмечалось, расположена на склоне хребта Ломоносова относительно близко к опорной кол. PS2185 и достигает в длину 292 см. Указанная ранее верхняя толща, которую предлагается назвать ломоносовской, имеет мощность 214 см и сложена переслаивающимися оливковыми и серовато-оливковыми (в верхнем горизонте коричневатыми) отложениями нечетных литостратиграфических горизонтов и отложениями преимущественно серого цвета различных оттенков, слагающими четные горизонты. Во всех случаях речь идет о терригенных обломочно-глинистых осадках.

В нечетных горизонтах доминируют глинистые алевриты, алевриты и лишь изредка встречаются более крупнозернистые осадки (рис. 2). Типичны текстуры интенсивной биотурбации. Четные горизонты представлены алевритистыми песками и песчанистыми алевритами (рис. 2), иногда вмещающими (например, в VI горизонте) обломки материала ледового разноса размером около 1 сантиметра. Как правило, биотурбация менее интенсивна (особенно в VI горизонте). В VI горизонте описаны интервалы осадков с текстурой «cottage cheese», свойственной отложениям оледенений ( Левитан и др., 2002 ). В интервале 116–120 см отмечена обратная градационная слоистость. Изредка наблюдаются волнистые (эрозионные?) границы песчанистых слоев. Границы выделенных литостратиграфических горизонтов расположены на следующих уровнях: I/II – 25 см; II/III – 32 см; III/IV – 44 см; IV/V – 61 см; V/VI – 116 см; VI/VII – 214 см.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: