Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

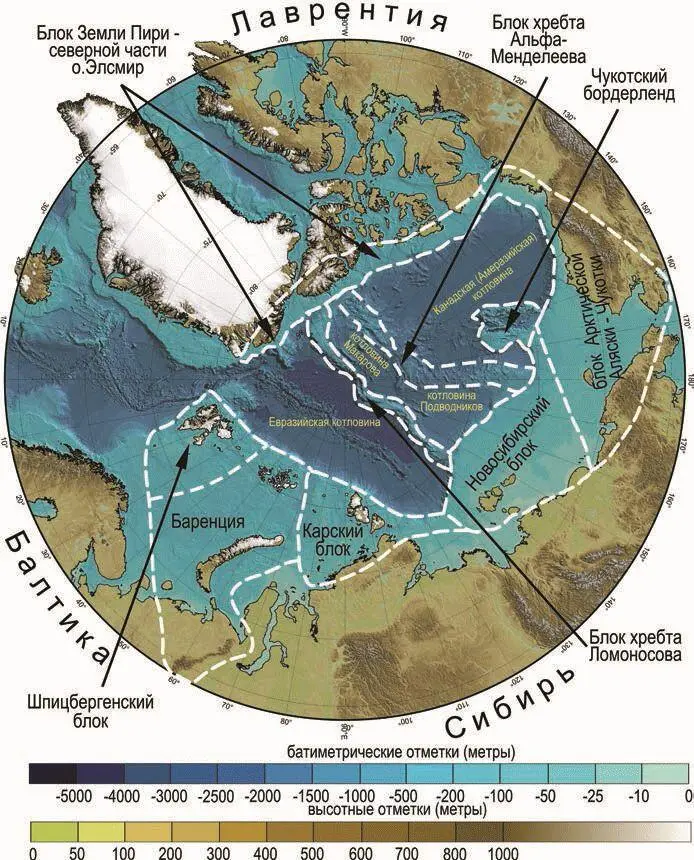

Рис. 1. Блоки древней допалеозойской континентальной коры в Арктике (оконтурены белыми пунктирными линиями). Надписи «Балтика», «Сибирь» и «Лаврентия» по краю рисунка маркируют примерное положение соответствующих древних палеоконтинентов в структуре современных континентов. В качестве основы использована батиметрическая карта http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/arctic/images/IBCAO_ver1map_letter.cdr

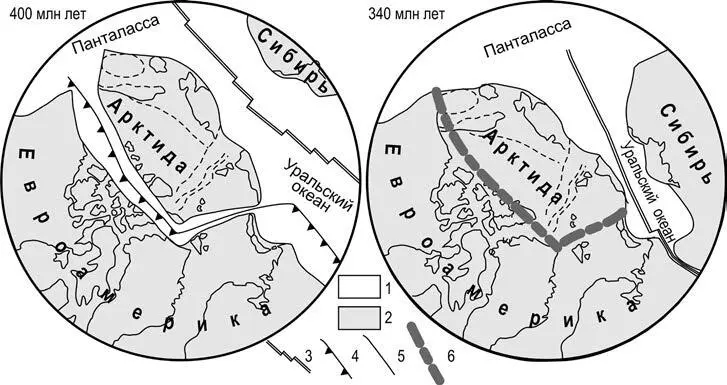

Комплексы, слагающие все эти блоки, до самого недавнего времени оставались чрезвычайно слабо и неравномерно изученными. Однако даже неполных и весьма разрозненных сведений академику Н.С. Шатскому было достаточно для того, чтобы еще в 30-х годах XX века предположить, что все эти перечисленные блоки являются фрагментами некогда единого древнего массива с корой континентального типа – Гипербореи. Позднее, уже на плитотектонической основе представления о древнем (додевонском) континенте, реликты которого сейчас рассеяны в Арктике, получили развитие в работах Л.П. Зоненшайна и его соавторов ( Зоненшайн и др., 1987, 1990; Зоненшайн, Натапов, 1987 ). Эти исследователи провели первые палинспастические реконструкции континента, «закрыв» мезозойско-кайнозойские океанические бассейны (котловины Канадскую, Евразийскую, Подводников и Макарова), дали ему название – Арктида и полагали, что до среднего палеозоя он существовал как независимый изолированный крупный массив с континентальной корой (рис. 2). При этом авторы этих построений в Арктиду не включали Баренцию и Шпицбергенский блок. Л.П. Зоненшайн и его соавторы считали, что во второй половине девона Арктида столкнулась с Иннуитским краем Лаврентийской части Евроамерики (Лавруссии), с образованием Иннуитского складчатого пояса, и по Новоземельско-Североземельской сдвиговой зоне пришла в соприкосновение с Баренцево-Новоземельским краем Балтийской части Евроамерики (Лавруссии).

Рис. 2. Первые палеотектонические реконструкции Арктиды, из (Зоненшайн и др., 1990) с упрощениями. 1 – океаны; 2 – «континенты»; 3 – зоны спрединга; 4 – зоны субдукции; 5 – трансформные зоны; 6 – сутуры (шовные зоны).

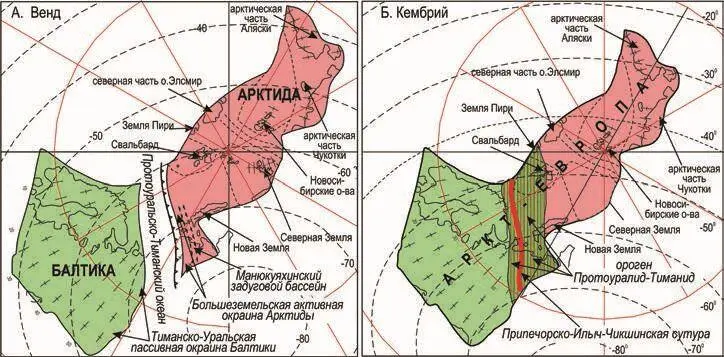

Последнее десятилетие знаменовалось бурным ростом новых знаний по различным аспектам геологии Арктики и сопредельных регионов, что позволило предложить обновленные плитотектонические реконструкции ранней предистории Арктики с участием палеоконтинента Арктида – «ABC-концепция» (Arctida-Baltica collision) ( Борисова и др., 2001, 2003; Кузнецов и др., 2005а, б; Kuznetsov et al., 2007 и др. ), при этом в отличие от реконструкции Л.П. Зоненшайна с соавторами в новой реконструкции в палеоконтинент Арктида включены Баренция и Шпицбергенский блоки (рис. 1 и 3А). Ключевым моментом «АВС-концепции» является произошедшая на временном рубеже позднего докембрия и кембрия (или в самом начале кембрия) коллизия двух континентов – Балтики и Арктиды (рис. 1 и 3Б). В зоне столкновения континентов образовался коллизионный ороген Протоуралид-Тиманид, спаявший Балтику и Арктиду во врéменный композитный палеоконтинент Аркт-Европа. Реликты этого орогена в настоящее время являются частями фундамента региона, протягивающегося с юга на север от Печорского бассейна (включая западный склон Полярного и Приполярного Урала) до архипелага Свальбард, а с запада на восток от северной кромки Кольского п-ова и юго-западного ограничения Тимана до центральной части архипелага Новая Земля (рис. 4).

Рис. 3. Палеотектоническая реконструкция для венда (А) и кембрия (Б) по (Борисова и др., 2001, 2003; Кузнецов и др., 2005а, б, 2006; Кузнецов, 2009а, в; Kuznetsov et al., 2007), с добавлениями.

В результате геолого-геофизических исследований по программам Международного Полярного года (МПГ), а также некоторых специализированных арктических программ, предшествующих МПГ, произошел существенный прирост новых данных по разным аспектам строения всего Арктического региона и, в том числе, для распространенных в обозначенном регионе позднедокембрийских, палеозойских и раннемезозойских комплексов. Полученные новейшие данные, касающиеся структурных характеристик позднедокембрийских комплексов северо-восточного обрамления ВЕП ( Кузнецов, 2008 ), обоснования возраста базальных уровней палеозойского разреза на Свальбарде ( Кузнецов, 2009б, в; Кузнецов и др., 2009б ), изучения изотопно-геохронологических и изотопно-геохимических характеристик детритных цирконов из некоторых кластогенных толщ позднего докембрия и нижнего палеозоя Свальбарда, Тимана и Полярного Урала ( Кузнецов и др., 2009а, в, 2010 ), а также учет данных, полученных в самое последнее время по другим регионам Арктики отечественными ( Метелкин и др., 2000; Кабаньков и др., 2004; Поселов и др., 2007; Кораго и др., 2009 и др. ) и зарубежными исследователями ( Miller et al., 2006, 2009; Lorenz et al., 2008; Nikoll et al., 2009; Pease, Scott; 2009; Amato et al., 2009 и др. ), дают возможность развивать доказательную базу «ABC-концепции» на гораздо более высоком уровне.

Поскольку проблема Арктиды/Гипербореи является ключевой для понимания ранней предыстории Арктики, в настоящей статье собраны новейшие (появившиеся в самые последние годы и в том числе полученные в ходе работ по программам МПГ) данные по Западной Арктике и в меньшей степени по некоторым другим районам Арктики, послужившие основой разработки и обоснования «АВС-концепции», а также вытекающего из нее пересмотра общепринятого сценария самого раннего (начального) этапа собирания северной части Вегенеровской Пангеи.

1. Предпозднекембрийские комплексы восточного и северо-восточного обрамления ВЕП – реликты кембрийского орогена Протоуралид-Тиманид

В строении восточного (Уральского) и северо-восточного (Тимано-Печорско – Баренцевоморского) складчатого обрамления ВЕП принимают участие, в числе прочего, позднедокембрийско-среднекембрийские образования. На западном Урале они именуются протоуралидами (или иногда – доуралидами). Протоуралиды перекрыты позднекембрийско-позднепалеозойскими толщами преимущественно осадочных пород (уралидами) и выступают из-под них в виде протяженной цепи антиклинориев, в совокупности образующих Центрально-Уральское поднятие (рис. 4). По особенностям состава, строения и степени преобразования протоуралиды разделены на два типа – южные и северные протоуралиды. Протоуралиды южного типа представлены позднедокембрийскими толщами преимущественно осадочных пород, обнажающимися в ядре Башкирского поднятия и Кваркушского антиклинория ( Маслов и др., 2002; Maslov, 2004 и ссылки в этих работах). В противоположность этому в строении протоуралид северного типа заметную (а в некоторых случаях весьма существенную) роль играют неравномерно метаморфизованные позднедокембрийские вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы, позднедокембрийско-среднекембрийские гранитоиды и (редко) офиолиты. Этими образованиями сложены Ляпинский антиклинорий, Хараматалоуское поднятие, Собское поднятие (включающее Енганэпэйский, Манитанырдский и Харбейский выступы), а также Оченырдское поднятие ( Мизин, 1988; Белякова, Степаненко, 1991; Душин, 1997; Scarrow et al., 2001; Remizov, Pease, 2004; Кузнецов и др., 2005а, б; Kuznetsov et al., 2007 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: