Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Диориты, тоналиты и плагиограниты также формирует довольно крупные интрузивные тела, как правило, многофазного состава. Это тоналит-плагиогранитный плутон (4х7 км) на массиве Уиллинг, диорит-тоналит-плагиогранитный плутон (2,5х8 км) на массиве Фишер и другие. Как крупные, так и мелкие тела ориентированны в целом конкордатно с генеральным залеганием вмещающих толщ, каковыми являются осадочно-вулканогенные толщи и интрузивные габброиды. По взаимным соотношениям устанавливается последовательность внедрения: диориты (кварцевые диориты) – тоналиты – плагиограниты. U-Pb определения по цирконам из метатоналитов массива Уиллинг показали возраст 1177±16 млн. лет ( Mikhalsky et al., 1999 ), который в первом приближении может рассматриваться как возраст внедрения.

Анализ химических составов интрузивных пород габбро-диорит-плагиогранитной ассоциации позволил выделить, по крайней мере, две крупных геохимических группы (серии), отличные по соотношениям щелочей и других элементов. Эти группы, принадлежат соответственно к натровой и к калиево-натровой сериям. Судя по прямым и косвенным геологическим данным, становление каждой из них начиналось с внедрения габброидных дифференцированных плутонов и заканчивалось образованием плагиогранитных интрузивов и жил различных составов. Наличие петрохимических интрузивных серий, достаточно хорошо коррелируемых со сходными сериями в вулканических породах, подтверждает их общую вещественную и генетическую связь.

Габбро-гранит-сиенитовая ассоциация развита менее широко по сравнению с ранней. Она включает субщелочные габброиды, трахидолериты, нормальные и субщелочные граниты, гранодиориты и сиениты. Судя по вещественным особенностям и пространственной сопряженности, эти магматиты также составляют родственную интрузивную ассоциацию.

Субщелочные метагабброиды известны только в Скалах Нильссон, где слагают несколько тел и мелких штоков, прорывающих породы метаморфической свиты. Наиболее крупные тела (до 500 м в поперечнике) имеют неправильные формы, а мелкие линзовидные тела ориентированы согласно со структурой вмещающих пород. Метатрахидолериты в форме редких и маломощных даек были обнаружены на массивах Фишер и Уиллинг. Они интрудированы как в осадочно-вулкангогенные толщи, так и в габброидные плутоны.

Метаморфизованные граниты и субщелочные граниты в форме небольших тел, штоков и многочисленных жил развиты на большинстве горных массивов. Размеры наиболее крупных тел достигают 1х2,8 км. U-Pb определения по циркону из гранитов показали конкордатный возраст 1194±1 млн. лет, интерпретируемый как возраст внедрения ( Лайба, 2000 ). Все граниты данной группы имеют практически однотипные химические составы, подтверждающие их вещественно-генетическую и возрастную однородность. Они относятся преимущественно к калиевой серии, а по сумме щелочей (7,5–9 %) большей частью относятся к субщелочному ряду.

Метаморфизованные сиениты слагают субщелочной многофазный плутон, занимающий целиком горный массив Коллинс. (рис. 2). По данным аэромагнитной съемки реальные размеры интрузива достигают 5х14 км. В составе плутона выделено пять интрузивных фаз и многообразный прорывающий жильный комплекс. Интрузивные фазы включают (от ранних к поздним): 1) субщелочные диориты, 2) монцодиориты, 3) сиениты, 4) граниты, 5) субщелочные габброиды. По объему развития преобладают породы первой и третьей интрузивных фаз. Широко развитый (до 10 % от объема всех фаз) поздний жильный комплекс насчитывает шесть групп различных монцодиоритов и трахидолеритов, которые секут все без исключения породы интрузивных фаз. U-Pb изотопные определения по интрузивным и жильным фазам показали соответственно рубежи 1250 и 1220 млн. лет, интерпретируемые как возрасты внедрения ( Лайба и др., 2001 ).

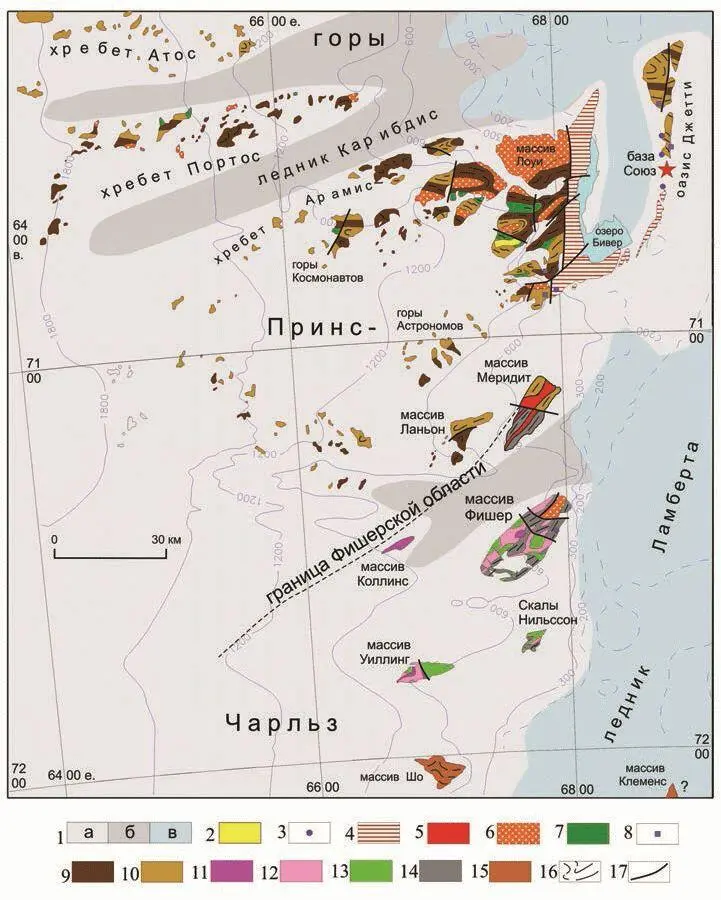

Рис. 2. Геологическая схема северных и центральных районов гор Принс-Чарльз. 1 – ледниковый покров: а) материковый лед, б) выводные ледники, в) шельфовые ледники; 2 – палеогеновые покровные трахибазальты; 3 – меловые штоки и дайки щелочно-ультраосновных пород; 4 – пермско-триасовый угленосный комплекс Эймери; 5 – раннепалеозойские граниты; 6–10 – неопротерозойский Биверский комплекс: 6 – интрузивные чарнокиты, граниты и гранодиориты, 7 – метагабброиды и метабазиты, 8 – мелкие тела гипербазитов, 9 – существенно ортогнейсовая серия Портос, 10 – существенно парагнейсовые серии Атос и Астрономов; 11–14 – мезопротерозойский (рифейский) Фишерский комплекс: 11 – гранитоиды поздней ассоциации, 12 – гранитоиды ранней ассоциации, 13 – габброиды ранней ассоциации, 14 – осадочно-вулканогенная серия Фишер; 15 – нерасчлененные образования Фишерского комплекса; 16 – структурные линии; 17 – тектонические нарушения.

5. Метаморфизм и складчатые деформации

Анализ метаморфических преобразований, выявленных на всех горных массивах, входящих в Фишерскую область, позволил выделить в общей сложности три этапа регионального метаморфизма. Главный этап метаморфических преобразований достигал условий эпидот-амфиболитовой фации (Т=480–585°С, Р=2–3 кбар) в центральной части массиве Фишер и условий гранат-амфиболитовой фации (Т≥600°С, Р≥6 кбар) на массивах Уиллинг, Коллинс и Скалы Нильссон. По-видимому, он протекал в две стадии или даже составлял два самостоятельных этапа М1 и М2 на рубежах 1110 и 1000 млн. лет ( Mikhalsky et al., 1993, 1999 ). Третий этап М3 соответствовал зеленосланцевой фации и достигал условий субфации высоких (330–460°С) температур и низких, средних давлений в период 870–810 млн. лет ( Лайба, 2000 ).

Выделено соответственно не менее трех последовательных этапов пластических деформаций пород Фишерской области. Наиболее ранний этап D1 связан с формированием мелкой дисгармоничной складчатости F1, имевшей место, по-видимому, одновременно с метаморфизмом М1. Этап D2 являлся наиболее значительным в Фишерской области. С ним связано формирование основной складчатости, выраженной в образовании крупных открытых складок с амплитудами 5–15 км и крутопадающими на северо-запад осевыми поверхностями, осложненных складками второго порядка. По-видимому, складчатость F2 сформировалась в результате бокового сжатия в период перестройки (закрытия?) фишерской структуры. Этап деформаций D2 коррелируется со вторым этапом метаморфизма М2.

Этап D3 выражен в образовании в приразломных зонах локальной складчатости F3, многочисленных зон рассланцевания, бластомилонитизации и структур типа вязких разломов («shear zones»). Возможно, деформации этапа D3 сопровождались метаморфизмом М3 на рубеже около 800 млн. лет назад. Не исключено, что некоторые деформации данного этапа имели место позднее, в период кембрийской активизации (550–500 млн. лет), проявленной, в частности, на массиве Мередит. В дальнейшем Фишерская структура выступала как жесткий блок, испытывавший лишь хрупкие разрывные деформации в период мезозойского рифтогенеза и неотектонической активизации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: