Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

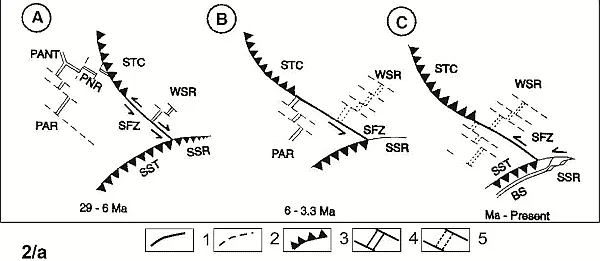

Рис. 2/а. Динамика развития пролива Дрейка (по Maldonado et al, 2000) Обозначения: 1 – важнейшие зоны разломов, 2 – трансформные разломы, 3 – зоны активной субдукции, 4 – оси активного спрединга, 5 – оси затухшего спрединга. BS – пролив Брансфилд, PANT – тройное сочленение рифтогенных хребтов Феникс/Антарктик/Наска, PAR – хребет Феникс/Антарктик, PNR – хребет Феникс/Наска, SFZ – зона разлома Шекклтона, SSR – хребет Южный Скоша, SST – Южно-Шетландский желоб, STC – Южно-Чилийский желоб, WSR – хребет Западный Скоша.

Центральная часть ложа котловины моря Скоша уже была отмечена, как относительно стабильная Центральная плита по её рельефу и полю силы тяжести, также как по малой сейсмической активности ( Livermore, McAdoo, Marks, 1993 ). Вероятно, по впечатлению об относительной стабильности, эта область дна моря Скоша меньше привлекала внимание исследователей, чем западная и восточная части его со свойственными им ярко выраженными чертами рифтогенной морфоструктуры. Известные здесь банки Пири, Брюс и Дискавери были сочтены мелкими осколками древнего континентального моста между Южной Америкой и Западной Антарктидой. Разрушение былого моста в области пролива Дрейка интерпретировалось, как результат крупномасштабных горизонтальных смещений континентальных плит, отмечаемых линейными магнитными аномалиями ( Barker et al., 1991 ). Центральная плита ложа моря Скоша представлялась мозаичным коллажем небольших континентальных фрагментов, представленных банками по южной периферии моря, и заново сформированными рифтогенными океаническими котловинами в средней и северной его частях ( Eagles, Livermore, Morris, 2006 (рис. 2/б).

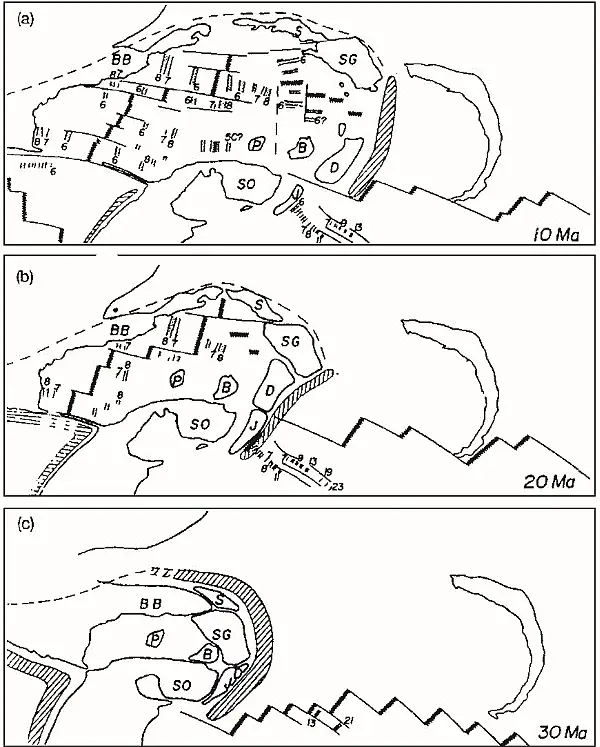

Рис. 2/б. Динамика развития моря Скоша (по Barker, Dalziel, Storey, 1991) Обозначения: B – банка Брюса, BB – банка Бёрдвуд, D – банка Дискавери, J – банка Джейн, P – банка Пири, S – скалы Шаг, SG – о. Южная Джорджия, SO – Южно-Оркнейские о-ва.

Идея о возможности сохранения в центральной части моря большого фрагмента континентального моста была высказана, впрочем, без обоснования какими-либо новыми данными, Де Витом (De Wit, 1997).

Континентальные мосты в проливе Дрейка и в море Скоша, судя по истории формирования осадочного покрова в южной части Атлантического океана, были разрушены в интервале времени от 30 до 15 млн лет. Широко принятое представление о причинах разрушения интересующих нас континентальных мостов, это раздвижение литосферных плит Южной Америки и Западной Антарктиды. Прорыв вод из Тихого океана в Атлантику через открывшиеся ворота положил начало развитию Циркум-Антарктического течения ( Barker, Burrel, 1977 ).

3. Полученные авторами новые данные

Недостаток данных, собранных ранее по геоморфологии и тектонике ложа пролива Дрейка и Центральной плиты моря Скоша, важных для понимания процесса открытия океанских ворот, стимулировало наш интерес к рельефу, структуре, геофизическим параметрам и геологии этой области. В рамках российско-германской программы исследования геодинамики западной Антарктики в период 1994–2005 годов были предприняты в проливе Дрейка и в центральной части моря Скоша в пяти экспедициях – в двух рейсах НИС «Академик Борис Петров» и в трёх рейсах НИС «Полярштерн», а в 2004–2006 гг. в проливе Дрейка и на подводных окраинах Антарктического полуострова такие исследования велись в 9-й и 11-й Украинских Антарктических Экспедициях на НИС «Эрнст Кренкель» (2004), «Ushaqya» (2004), «Humboldt» (2006).

4. Пролив Дрейка

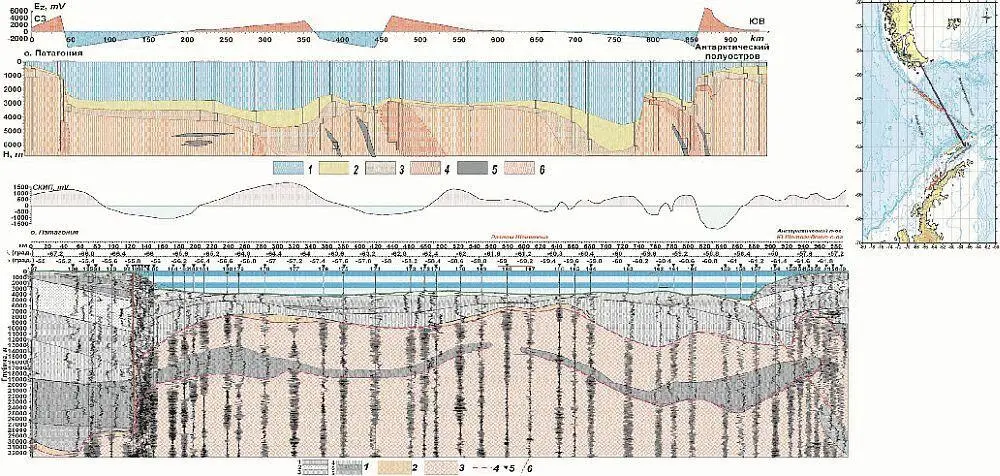

Исследования ложа пролива Дрейка и окраин Антарктического полуострова велись в 9-й и 11-й Украинских Антарктических Экспедициях путем эхолотирования, вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ), методом Становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и грави-магнитной съемки. Данные ВЭРЗ и СКИП свидетельствуют о крупной субвертикальной дислокации, фиксирующей переход от континента Южной Америки к океаническому ложу пролива Дрейка. Вблизи Антарктического полуострова, в зоне перехода океан – континент отмечены ступенчатые сбросы в пределах континентального склона. Там отсутствуют признаки активной субдукции, и осадочная толща, заполняющая Южно-Шетландский желоб, не имеет выраженной тенденции к погружению под Южно-Шетландские острова (рис. 3). Желоб мог сформироваться в результате воздействия вертикальных движений отдельных блоков Южно-Шетландских островов в условиях комплексного воздействия формирующегося рифта пролива Брансфилд ( Levashov, Yakymchuk, Korchagin et al., 2007/2008 ).

Рис. 3. а. Вертикальный разрез земной коры по данным Вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) вдоль профиля через пролив Дрейка. 1 – вода, 2 – первый осадочный слой пониженного геоэлектрического сопротивления (илы, глинистые, песчаные отложения), 3 – второй осадочный слой повышенного геоэлектрического сопротивления (зоны отложений обломочного материала, моренные отложения, зоны дробления верхней части фундамента), 4 – породы фундамента (ненаршенные) (эффузивные, интрузивные отложения), 5 – зоны повышенной поляризации и геоэлектрического сопротивления в теле фундамента (зоны даек), 6 – зоны пониженного геоэлектрического сопротивления в теле фундамента (зоны дробления). б. Геоэлектрический разрез вдоль профиля через пролив Дрейка по данным Становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и ВЭРЗ. 1 – комплекс эффузивных и кристаллических пород, 2 – породы переходного слоя кора-мантия, 3 – породы верхней мантии, 4 – граница Мохо, 5 – пункты БЭРЗ, 6 – тектонические нарушения.

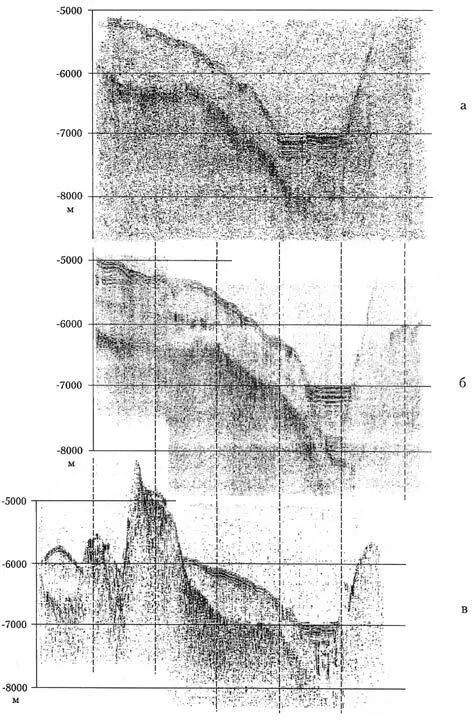

Южно-Шетландский желоб детально исследовался с применением многолучевого эхолотирования в экспедициях АНТ-15/2 и 19/5 на НИС «Полярштерн». Строение осадочного чехла в Южно-Шетландском желобе было выявлено в 29-м рейсе НИС «Академик Борис Петров» сейсмическим профилированием, и свидетельствует об относительной молодости желоба, как седиментационной ловушки (рис. 4). Ранее сброс осадочного материала со стороны островов беспрепятственно выносился на ложе пролива Дрейка ( Удинцев, Шенке, 2003 ).

Рис. 4. Записи сейсмического профилирования через Южно-Шетландский желоб. НИС «Академик Борис Петров»

К сожалению, у нас не было возможности выполнить детальные исследования рельефа ложа пролива Дрейка севернее Южно-Шетландского желоба. Поэтому мы вынуждены ориентироваться на анализ наиболее полного варианта электронного атласа ГЕБКО (2009). На батиметрической карте бросается в глаза явное выстраивание комплекса холмов и возвышенностей не в рифтогенную систему (рифтовые гряды и трансформные разломы), а скорее в продолжение раздробленного Андийского ороклина южной Патагонии, протягивающегося от южного выступа окраины Огненной Земли к южной части разлома Геро и западному окончанию Южно-Шетландского желоба. Разлом Геро, как и подобные ему разломы юго-западной части пролива, в сочетании с разломом Шекклтона, отражают, как нам кажется, сочетание тенденции дробления западного фланга Андийского ороклина и юго-западной окраины вне-Андийской Патагонии со ступенчатым погружением в юго-западном направлении до глубин порядка 4000 м. Эти глубины существенно меньше 5–6-километровых глубин, удаленных от континентального склона центральных частей морей Беллинсгаузена и Амундсена, но близки к глубинам центральной части моря Скоша. Фрагментарность обнаруживаемых здесь коротких линейных аномалий магнитного поля заставляет сомневаться в их генетической связи с рифтогенезом, и в правомерности геохронологической идентификации, учитывая вполне вероятную связь их с трещиноватостью жесткого фундамента. Такие особенности структуры аномального магнитного поля отмечались во многих областях Мирового океана ( Гордин, 2007 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: