Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Основные тектонические элементы

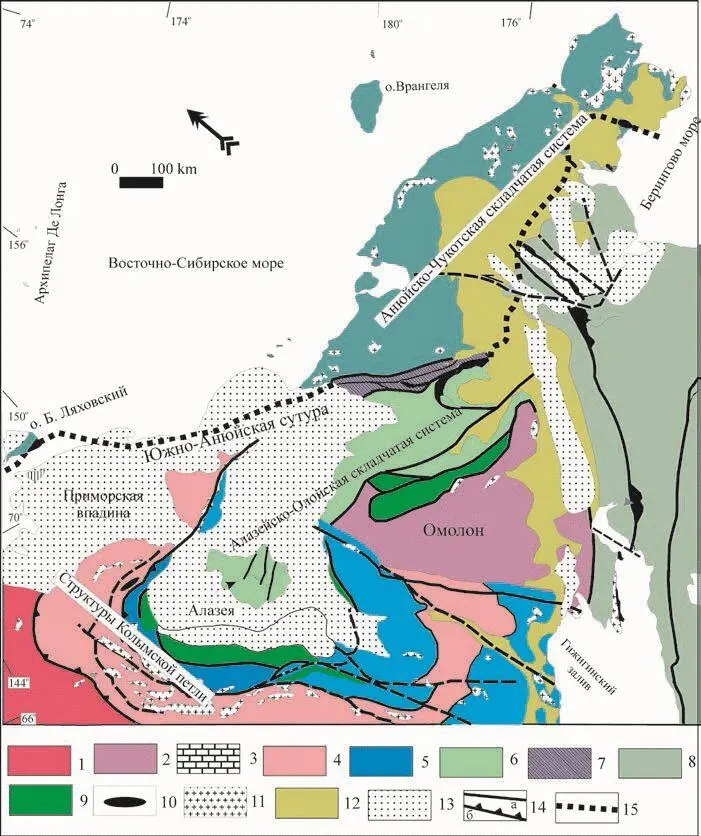

Основными тектоническими элементами Северо-Востока Азии являются мезозоиды и Корякско-Камчатская складчатая область (рис. 1). Среди мезозоид различаются Верхояно-Колымская и Новосибирско-Чукотская складчатые области ( Тильман, 1973; Парфенов, 1984; Пущаровский и др., 1992 ). В составе Верхояно-Колымской складчатой области выделяется изогнутая полоса аллохтонных террейнов, получившая название «Колымской петли» ( Зоненшайн и др., 1990 ).

Рис. 1. Основные тектонические элементы Северо-Восточной Азии. 1 – Сибирская платформа; 2 – блоки с древней докембрийской континентальной корой; 3 – деформированный палеозойско-мезозойский чехол Новосибирско-Чукотской складчатой области; 4 – верхоянский комплекс и его эквиваленты; 5 – деформированный палеозойско-мезозойский чехол Верхояно-Колымской складчатой области; 6 – Алазейско-Олойская складчатая система; 7 – Южно-Анюйская сутура; 8 – Корякско-Камчатская складчатая область; 9 – палеозойско-мезозойские островодужные комплексы; 10 – офиолиты; 11 – граниты; 12 – Охотско-Чукотский вулканогенный пояс; 13 – кайнозойский чехол 14 – тектонические границы: а – сдвиги, б – надвиги; 15 – Южно-Анюйской сутура и возможное продолжение.

Структуры «Колымской петли» надвинуты на образования Верхоянской складчатой системы, которая представлена мощными терригенными отложениями шельфа и континентального склона Сибирского кратона (верхоянский комплекс, карбон-нижний мел). В строении «Колымской петли» важную роль играют микроконтиненты с докембрийским фундаментом (Омолонский, Приколымский, Омулевский и др.). Они разделены линейными складчато-чешуйчатыми зонами, которые сложены сходными с верхоянским комплексом отложениями палеозоя и мезозоя.

На значительном протяжении непосредственно вдоль границы с ЮАС расположены структуры Алазейско-Олойской складчатой системы. Она состоит из серии террейнов, сложенных метаморфическими, палеозойско-мезозойскими терригенными и вулканогенно-осадочными комплексами, а также офиолитами ( Парфенов и др., 1993; Nokleberg et al., 1994 ). Считается, что здесь широко развиты островодужные образования позднего палеозоя – мезозоя ( Парфенов, 1984; Богданов, Тильман, 1992; Парфенов и др. 1993 ).

Анюйско-Чукотский складчатая система ( Тильман, 1973 ) включает несколько террейнов ( Nokleberg et al., 1994 ). Чукотский террейн сложен палеозойскими и мезозойскими существенно терригенными отложениями пассивной континентальной окраины. Для триасовых турбидитов фиксируется южное, юго-западное (координаты современные) направление сноса терригенного материала ( Морозов, 2001, Тучкова, 2009 ). Вельмайский террейн объединяет пространственно разрозненные выходы вулканитов, терригенных и кремнистых пород с фауной верхнего триаса, а также небольшие тела ультрабазитов, габбро и плагиогранитов ( Парфенов и др., 1993 ). Восточно-Чукотский террейн сложен метаморфическими образованиями протерозоя с палеозойским осадочным чехлом. Они имеют отчетливое сходство с комплексами п-ова Сьюард (Аляска) и рассматриваются как единый террейн ( Nokleberg et al, 1994 ).

ЮАС принято было рассматривать как структуру, возникшую после закрытия рифтогенного позднемезозойского океанического бассейна (геосинклиналь), разделявшего Азию и Гиперборейскую плиту ( Радзивилл, 1964; Сеславинский 1970; Тильман, 1973; Довгаль и др., 1975; Красный, 1973 ). Позднее предполагалось, что ЮАС маркирует след позднемезозойского океана, разделявшего Евразию и Арктиду ( Зоненшайн и др., 1990 ), Евразию и Северную Америку ( Натальин, 1984; Парфенов, 1984 ), Евразию и континентальный блок Беннет-Боровия ( Natal’in et al., 1999 ), и представлявшего собой крупный залив Мезопацифики. При этом большинство исследователей писали о позднеюрском – раннемеловом возрасте Южно-Анюйского океанического бассейна. Высказывалось также предположение о позднепалеозойском времени его заложения ( Лычагин и др., 1991; Соколов и др., 1997 ).

Офиолиты являются характерным элементом тектонических сутур. Помимо Алучинского и Вургувеемского (Громадненско-Вургувеемский) массивов офиолитов, расположенных вдоль южной границы ЮАС, небольшие фрагменты офиолитов известны в пределах Полярнинского поднятия. Возраст офиолитов, их природа, а также само их присутствие долгое время дискутировались. После работ ( Пинус, Стерлигова, 1973; Тильман и др., 1977; Сеславинский, 1979; Натальин, 1984; Парфенов, 1984 ) возобладала точка зрения о существовании в пределах Южно-Анюйской сутуры позднемезозойских офиолитов. Позднее появились данные о присутствии как палеозойских, так и мезозойских офиолитов ( Лычагин и др., 1991; Гедько, 1991; Драчев, Савостин, 1993; Sokolov et al., 2002; Оксман и др., 2003 ). Более детальные исследования позволили установить надсубдукционную природу Вургувеемского и Алучинского офиолитовых массивов ( Ганелин, 2001 ). Было доказано сложное гетерогенное строение Алучинских офиолитов, в составе которых выделены комплексы задугового бассейна позднетриасового возраста ( Ганелин и др., 2003 )

3. Южно-Анюйская сутура

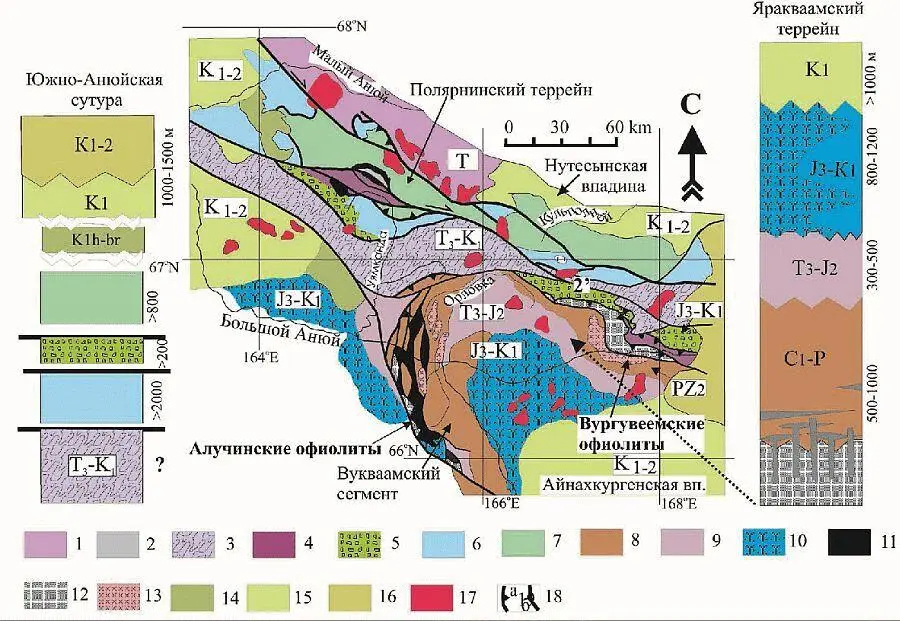

ЮАС прослеживается более чем на 1600 км от восточной части моря Лаптевых на юго-восток через северную часть Приморской депрессии ( Русаков, Виноградов, 1969; Спектор, 1981 ) и далее в верховья р. Большой Анюй (рис. 1, 2).

Рис. 2. Тектоническая схема Южно-Анюйской сутуры в междуречье рек Большой и Малый Анюй (составлена с использованием геологических карт АГГГП, работ Лычагин и др., 1991; Натальин, 1984; Гедько и др, 1991). 1 – триасовые турбидиты Анюйско-Чукотской складчатой области; 2–7 – Южно-Анюйская сутура: 2 – вулканиты, известняки и кремни, нижний карбон; 3 – терригенные отложения, верхний триас – нижний мел (нерасчлененные) 4 – базальт-кремнистая ассоциация (Быстрянский комплекс); 5 – турбидиты, терригенный меланж (Южно-Гремучинский комплекс); 6 – турбидиты, верхняя юра-нижний мел; 7 – вулканогенно-осадочные образования, оксфорд-кимеридж-нижний мел (Кульполнейский комплекс); 8–10 Алазейско-Олойская складчатая система: 8 – вулканогенно-осадочные отложения верхнего палеозоя; 9 – вулканиты, туфо-терригенные отложения, верхний триас – средняя юра; 10 – вулканогенно-осадочные отложения, верхняя юра-нижний мел; 11–13 – офиолиты: 11 – перидотиты; 12 – габбро; 13 – плагиограниты; 14 – конгломераты, песчаники, алевролиты, готерив-баррем; 15 – вулканогенно-осадочные отложения, апт-альб; 16 – вулканогенно-осадочные отложения, ОЧВП; 17 – граниты; 18 – надвиги (а), сдвиги и сбросы (б).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: