Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

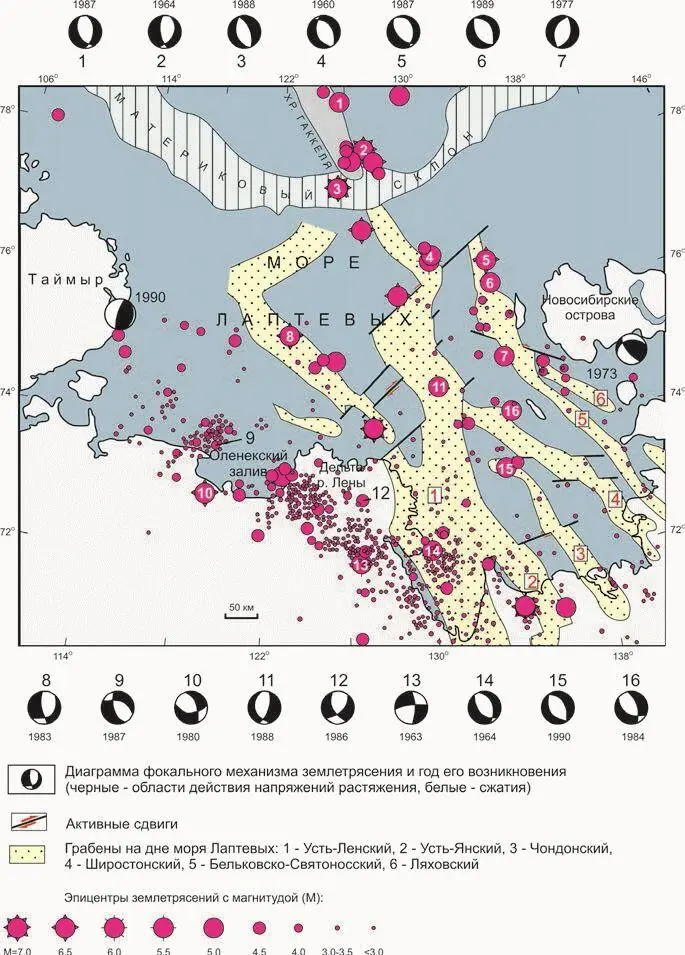

Рис. 1. Схема эпицентров землетрясений и фокальных механизмов шельфа моря Лаптевых.

За прошлый век в Лено-Таймырской полосе было зарегистрировано более 300 слабых землетрясений. Внутри неё наблюдается ряд отдельных максимумов сейсмичности: на участке Оленекской протоки дельты р. Лены и в Оленекском заливе моря Лаптевых (событие 1980 г. с М=5.4 с небольшой серией афтершоков); вблизи полуострова Терпяй-Тумса в том же заливе (рой землетрясений 1987–1988 гг., в том числе событие 25.11.1987 г. с М=5.1) и на полуострове Таймыр (восточное побережье и примыкающая часть шельфа). Число событий во второй (восточной) полосе землетрясений в районе Новосибирских островов и Восточно-Сибирском море значительно меньше, чем в Лено-Таймырской зоне. Здесь за последние 60 лет отмечено лишь несколько десятков слабых землетрясений. Самое крупное событие 15.12.1973 г. в Восточно-Сибирском море имело М=4.9.

Изучение поля тектонических напряжений, действующих на шельфе моря Лаптевых, проводилось на основе анализа фокальных механизмов землетрясений с М>4.8–4.9. При этом, использовались данные по механизмам очагов землетрясений, найденных методом тензора момента центроида из каталога Harvard СМТ и «Бюллетеня международного сейсмологического центра (ISC)». В результате для главной эпицентральной зоны – границы между Евразиатской и Североамериканской плитами были проанализированы фокальные механизмы 16 сильных землетрясений с М=5.5–7.0, произошедших в 1964–2003 гг. на юго-восточном окончании арктического хребта Гаккеля и в рифтовой зоне шельфа моря Лаптевых (рис. 1). В указанных районах наблюдается устойчивое поле тектонических напряжений растяжения, ориентированное субширотно вкрест простирания основных структурных элементов, а подвижки в очагах землетрясений соответствуют сбросам. В Лено-Таймырской полосе ориентация напряжений растяжения, в сравнении с главной сейсмической полосой шельфа моря Лаптевых, меняется с широтной на северо-восток-юго-западную. Особый интерес представляют фокальные механизмы Таймырского землетрясения 1990 г., отмеченного на западной окраине шельфа моря Лаптевых, и Ляховского события 1973 г., возникшего в Восточно-Сибирском море, параметры которых были установлены по данным первых вступлений в продольных сейсмических волнах. Подвижки в их очагах соответствовали взбросу и надвигу ( Fujita, Kozmin, 1994 ).

Выявленные зоны эпицентров землетрясений (Лено-Таймырская и Новосибирских островов) совместно с основной полосой, возможно, оконтуривают на шельфе моря Лаптевых два блока: западный (Лаптевоморский) и восточный (Новосибирских островов), расположенных по обе стороны от границы Евразиатской и Североамериканской плит. При этом, на западной границе Лаптевоморского блока (район Таймыра) и восточной границе блока Новосибирских островов (район шельфа Восточно-Сибирского моря) по данным фокальных механизмов, по-видимому, существует режим сжатия как реакция на рифтинг, действующий в пределах основной зоны эпицентров (хр. Гаккеля). Присутствие названных блоков, возможно, объясняет диффузный характер сейсмичности шельфа моря Лаптевых.

2. Хараулахский сегмент

В тектоническом отношении Хараулахская сейсмотектоническая зона является северным сегментом Верхояно-Колымской складчатой области, испытавшей главную фазу складчатости в раннем мелу ( Парфенов, 1984 ). Ее заложение в рифее на переработанном крае Сибирской платформы и длительная эволюция в качестве обширной пассивной континентальной окраины, аккумулировавшей мощную многокилометровую призму осадков, наложили определенный отпечаток на структуру и характер наблюдаемых здесь дислокаций. События кайнозойской истории этой территории связаны с взаимодействием Североамериканской и Евразиатской литосферных плит на северо-востоке Азии вдоль границы, проходящей через северные отроги Верхоянского хребта. Важнейшим следствием этого взаимодействия явился рифтогенез на продолжении спредингового хребта Гаккеля, приведший к частичной деструкции континентальной коры на обширных площадях, в том числе и в Северном Верхоянье. Кайнозойский структурно-вещественный комплекс представлен в основном палеоцен-эоценовыми континентальными отложениями, залегающими с резким угловым несогласием на различных уровнях докембрийского и мезозойского комплексов сложнодислоцированных пород. Они выполняют ряд субдолготно ориентированных впадин, наиболее известными из которых являются Кенгдейская, Кунгинская, Согинская, Быковской протоки. Их заложение в палеогене обусловлено наиболее ранней фазой рифтогенеза в области континентального продолжения спредингового хребта. В некоторых местах палеогеновые осадки смяты в складки и разбиты надвигами и взбросами, что указывает на проявление в кайнозое фазы сжатия. Результаты специальных структурных исследований позволяют говорить о субширотной ориентировке оси сжатия, а анализ данных по кайнозойским разрезам сопредельных территорий приводит к выводу о среднемиоценовом возрасте упомянутого события ( Савостин, Драчев, 1988 ).

Следующим эпизодом кайнозойской истории района была фаза растяжения в плиоцен-четвертичное время. Молодые сбросы, смещающие неогеновую кору выветривания, известны вдоль побережья залива Буор-Хая. По данным Р.О. Галабала (1987) в центральной части дельты р. Лена подошва голоценовых аллювиальных отложений прослеживается у современного уровня Трофимовской протоки, а в ее северо-восточной оконечности скважина, пробуренная до глубины 25 м, ее не достигла. В западной части дельты зырянско-сартанские слои смещены по разлому на 30 м. Формирование сбросовых структур в этом районе свидетельствует о фазе растяжения с осями предположительно субширотного и северо-восточного направлений ( Имаев и др., 2000 ).

Современный морфотектонический план Хараулахского сегмента во многом наследует закономерности тектонического режима позднемезозойского этапа развития. На формирование новейших структур моделирующее влияние оказал транспрессионный режим, связанный с левосдвиговой зоной Лено-Анабарского структурного шва и фронтальным окончанием северо-западных разломов, трассируемых с горной системы хр. Черского. Данная позиция подтверждается также общим субдолготным простиранием сводовых структур с отклонением их флангов к северо-западу, где Туора-Сисское поднятие, переходит по простиранию на левобережье р. Лена (кряж Чекановского).

Детальные структурно-геологические и сейсмические исследования, проведенные в Хараулахской сейсмотектонической зоне, позволили на основе данных аэрофото – космодешифрирования, трещиноватости горных пород, проявлений землетрясений и их фокальных механизмов составить схему активных разломов, где показаны системы региональных и локальных разломов, активных в кайнозое (рис. 2). По особенностям пространственного распределения, протяженности и кинематики все дизъюнктивные нарушения объединены в четыре основные группы: Приморская система сбросо-сдвигов, Западноверхоянская система надвигов, Хараулахская система сдвиго-сбросов и Буорхаинская система сбросов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: