Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

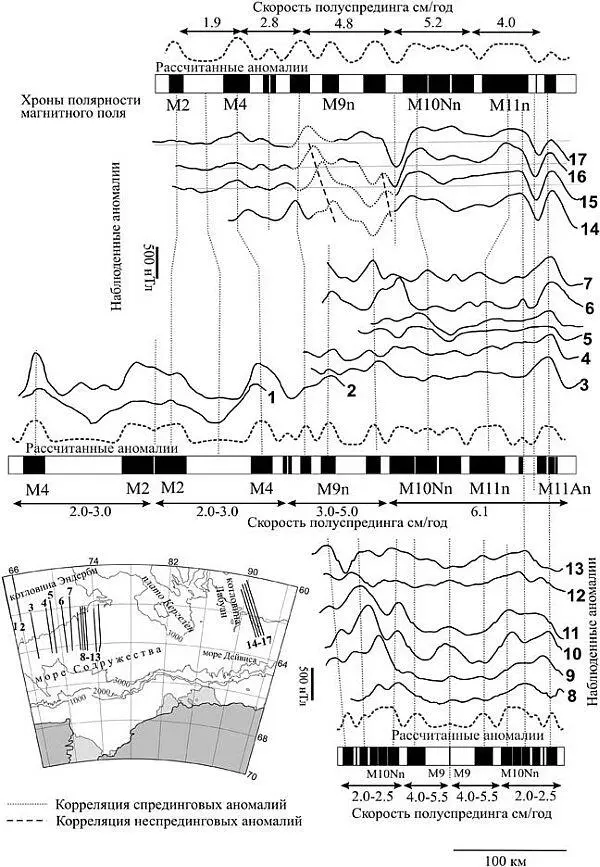

Рис. 6. Модель спрединга морского дна в море Содружества – котловине Эндерби и море Дейвиса – котловине Лабуан. Параметры модели: глубина поверхности магнитоактивного слоя – 7,0 км; мощность магнитоактивного слоя – 1,0 км; намагниченность (J) – 1,7 A/м (5,7 А/м для аномалий M10Nn -M11An симметричной последовательности); наклонение (I) – -70°; склонение (D) – -65°. На врезке показано положение профилей и их номера. Для моделирования использовалась шкала инверсий геомагнитного поля Градштейна и др. 1994 г. (Gradstein et al., 1994). Аномалии неспрединговой природы показаны пунктирной линией.

Третья серия аномалий наблюдается в котловине Принцессы Елизаветы. Она характеризуется гармоничной последовательностью максимумов и минимумов шириной 10–15 км (рис. 3). Моделирование этой серии не проводилось из-за отсутствия аномалий характерной формы, которые могли бы служить ориентиром для их идентификации. Можно лишь предположить, что они представляют собой такую же симметричную последовательность, как вторая серия с центральной аномалией М9n.

Четвертая серия аномалий выявлена в море Дейвиса. Моделирование выполнялось от аномалии M11An, связываемой с началом раскрытия Индийского океана в этом районе (рис. 6). Рассчитанные скорости полуспрединга, здесь, как и в море Содружества, регулярно уменьшаются с юга на север, но имеют меньшие величины (от 4,0–5,2 до 1,9 см/год). Центральная часть линейной последовательности осложняется положительными магнитными аномалиями неспрединговой природы (рис. 6), которые связны с вытянутыми хребтами, выявленными по сейсмическим данным (рис. 4). Эти хребты располагаются под углом около 20° к простиранию спрединга морского дна и поэтому интерпретируются нами в качестве внутриплитных внедрений магматических пород, обусловленных действием плюма (горячей точки) Кергелен.

Австрало-Антарктическая котловина, юго-западная часть которой расположена в пределах площади исследований, отличается расчлененным рельефом, создаваемым крупными вытянутыми поднятиями и впадинами СЗ-ЮВ простирания (рис. 4). Образование этой котловины связано с расколом литосферы между Антарктидой и Австралией в позднемеловое время. Начальное раскрытие океана (в период от 33 до 18 хронов полярности) происходило в ультрамедленном режиме (при скоростях полуспрединга от 0,5 до 1,5 см в год ( Tikku & Cande, 1999 ) с амагматическим спредингом и образованием в различной степени серпентинизированных перидотитовых поднятий ( Лейченков и Гусева, 2006 ).

В пределах вулканической провинции Кергелен, кроме основного поднятия (собственно плато), нами выделена его окраина, фундамент которой залегает на более высоком гипсометрическом уровне по сравнению с окружающими океаническими котловинами и характеризуется протяженными внутренними отражениями, представляющими собой поверхности лавовых потоков (толщ). Мощность земной коры основной части плато составляет 15–18 км, а его окраины – 10–12 км. В пределах плато и его окраины обнаружены многочисленные массивные (т. е. без внутренней сейсмической расслоенности) поднятия изометричной и вытянутой формы (рис. 4), которые интерпретируются в качестве интрузивных тел и/или вулканических центров.

Природа земной коры южной части плато Кергелен до сих пор остается дискуссионной. Пока еще не ясно, имеет ли оно океаническое происхождение (как, например, Исландия или сопоставимое по размерам плат Онтонг-Ява в Тихом океане), образовавшись за счет избыточного магматизма в срединно-океанических хребтах и внутриплитного излияния базальтов, или изначально представляло собой микроконтинент с корой континентального типа, который был перекрыт вулканическими комплексами. В настоящее время достаточно убедительно доказана континентальная природа центральной части плато Кергелен (вместе с банкой Элан), расположенной между 53° и 58° ю.ш. (рис. 2). Свидетельствами этого являются: 1) геохимические особенности базальтов, изученных скважинами 747 и 750, указывающие на контаминацию мафических расплавов веществом континентальной литосферы ( Storey et al., 1992 ); 2) обломки гранат-биотитовых гнейсов в конгломератах, вскрытых скважиной 1137 на банке Элан ( Coffin et al., 2002 ); 3) докембрийские метаморфические породы, обнаруженные при драгировании поднятий фундамента в северной части котловины Лабуан (которая интерпретируется в качестве погруженной окраины плато Кергелен после разделения Австралийской и Антарктической плит ( Montigni et al., 1993 ); 4) данные глубинных сейсмических зондирований в бассейне Раггатт (~58° ю.ш.), которые выявили сейсмически расслоенную толщу в нижней части земной коры с относительно низкими скоростями сейсмических волн (6,7 км/с) и анизотропию мантии, характерные для континентальной литосферы ( Operto & Charvis, 1996 ).

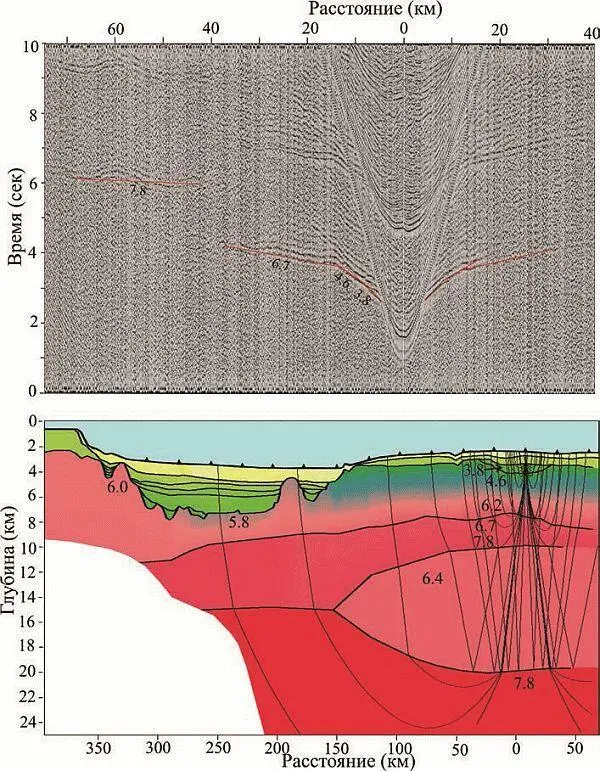

Основываясь на изотопных характеристиках базальтов, вскрытых скважиной 738 (рис. 2), установлено, что они содержат континентальную компоненту ( Coffin et al., 2002 ), т. е. континентальные блоки могут подстилать и южную часть плато Кергелен. Исследования МПВ, выполненные с помощью донных станций (рис. 1) предоставляют дополнительные свидетельства в пользу этого предположения. Годографы, полученные в южной части плато, демонстрируют смещения первых вступлений преломленных волн, которые чаще всего возникают, если в земной коре присутствует слой с пониженной скоростью (волновод; рис. 7). Предварительное моделирование сейсмических данных показывает, что наилучшее совпадение наблюденных и расчетных годографов происходит при наличии такого слоя в нижней части коры, который интерпретируется нами в качестве глубоко погруженного и перекрытого базальтами континентального блока земной коры (рис. 7).

Рис. 7. Модель строения земной коры трога Принцессы Елизаветы и южной части плато Кергелен, построенная методом лучевого трассирования с помощью программного пакета «SeisWide». Для моделирования использованы записи тринадцати донных станций и сейсмический профиль МОГТ (рис. 1). Вверху показан пример сейсмической записи и рассчитанные годографы преломленных волн (красные линии). Числа на разрезе и под рассчитанными годографами – скорости сейсмических волн (в км/с). Слой со средней скоростью 6.4 км/с в нижней части коры интерпретируется в качестве континентального блока. Положение разреза показано на рис. 4.

2.1.2. История геодинамического развития

После панафриканской активизации в позднем протерозое – раннем палеозое, материки южного полушария окончательно сложились в единый суперконтинент Гондвану, центральная часть которой представляла собой обширное поднятие докембрийского кристаллического щита, практически лишенное осадочного покрова. В тектоническом отношении эта провинция сохраняла относительно стабильное состояние до позднепалеозойского-раннемезозойского времени, когда процессы эпикратонной рифтогенной активизации (растяжения земной коры) привели к формированию внутриконтинентальных грабенов и замкнутых бассейнов. На антарктической суше, прилегающей к району работ, это событие проявилось внедрением мафических даек с возрастом около 320–310 млн. лет и образованием молассовой толщи пермо-триасового возраста, задокументированной на побережье залива Прюдс. Предполагается, что моласса накапливалась в рифтовой зоне карбонового заложения длиной более 2000 км, которая пересекала Восточную Гондвану (ортогонально структуре современной окраины) от гор Гамбурцева в центральной Антарктиде через залив Прюдс до центральной Индии (грабен Маханади). Не менее протяженный рифт возник в это же время на протоокраине западной Австралии и мог проникать в район моря Дейвиса и моря Содружества, образуя вместе с ортогонально-ориентированной ветвью разветвленную рифтовую систему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: