Марина Меркулова - Контрольные работы по географии. 7 класс

- Название:Контрольные работы по географии. 7 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Научная книга»

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Меркулова - Контрольные работы по географии. 7 класс краткое содержание

Данное пособие рекомендуется применять при проверке знаний учащихся, занимающихся по учебному изданию Коринской В. А. География. 7 класс. География материков и океанов. М.: Дрофа, 2002.

Книга рассчитана на учителей географии и методистов, а также может быть использована учащимися 7 классов для подготовки к контрольным и самостоятельным работам.

Контрольные работы по географии. 7 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

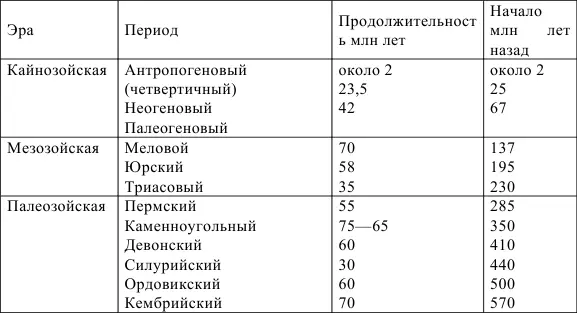

– эоны;

– эры;

– периоды;

– эпохи;

– века;

– времена.

Геологическая история Земли подразделяется на 2 эона:

а) докембрийский (криптозойский);

б) фанерозойский.

Они в свою очередь подразделены на соответствующие части:

1) фанерозойский:

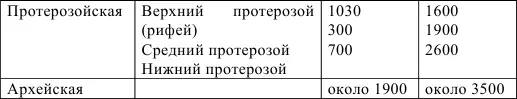

2) Криптозойский эон не делится на периоды как таковые, но включает следующие подразделения:

Минеральные ресурсы – это полезные ископаемые, природные минеральные образования земной коры органического и неорганического происхождения. Существуют два варианта классификации минеральных ресурсов:

а) по физическому состоянию;

б) по области промышленного применения.

По физическому состоянию выделяют следующие группы минеральных ресурсов:

1) твердые (ископаемые угли, руды, нерудные полезные ископаемые);

2) жидкие (нефть, минеральные воды);

3) газообразные (природные горючие и инертные газы).

В зависимости от области промышленного применения можно отметить 5 основных групп минеральных ресурсов:

1) топливно-энергетические (природный газ, нефть, горючие сланцы, каменный уголь, торф);

2) рудные (железная и марганцевая руды, бокситы, хромиты, медные, никелевые, оловянные руды);

3) природные строительные материалы, нерудные полезные ископаемые, поделочные, технические и драгоценные камни);

4) горно-химическое сырье (фосфориты, апатиты, каменные соли);

5) гидроминеральные (подземные пресные и минерализованные воды). Все группы минеральных ресурсов вне зависимости от их агрегатного состояния или промышленной ценности относятся к исчерпаемым и невозобновляемым ресурсам.

Формирование минеральных ресурсов неразрывно связано с историей развития земной коры. Необходимые для их образования вещества поступают как из верхней мантии, так и из земной коры и поверхности планеты. Само формирование минеральных ресурсов происходит под воздействием эндогенных и экзогенных процессов. Месторождения полезных ископаемых подразделяются на:

– магматогенные (возникающие при эндогенных процессах);

– седиментогенные (возникающие при экзогенных процессах).

Вариант II

Рельеф Земли – это сумма всех неровностей земной коры. Планетарными формами рельефа являются основные структурные подразделения земной коры:

а) материки;

б) океаны.

Материк – это крупнейший массив земной коры, образовавшийся в результате планетарных тектонических процессов. В настоящее время существуют 6 материков (с указанием площади в млн км 2):

1) Евразия – 54;

2) Африка – 30;

3) Северная Америка – 24;

4) Южная Америка – 18;

5) Австралия – 14;

6) Антарктида – 9.

Океан (Мировой океан) – это окружающий материки водный массив, следовательно, в качестве одной из основных форм рельефа рассматривается дно океанов. Всего выделяют 4 океана (с указанием площади поверхности в млн км 2):

1) Тихий – 179;

2) Атлантический – 93;

3) Индийский – 74;

4) Северный Ледовитый – 13.

Среди других морфоструктур (от греч. morphe – «форма») рельефа земной коры можно выделить:

1) морфоструктуры рельефа суши, подразделяемые на:

а) равнинно-платформенные области (равнины) – около 64 % площади суши, различаемые по высоте на:

– низкие (низменности) – до 300 м над уровнем моря;

– высокие – до 1 000 м;

б) горные (орогенные) области – около 36 % площади суши, которые делятся на:

– молодые;

– возрожденные, а также на

– низкие (до 1 000 м);

– средние (от 1 000 до 2 000 м);

– высокие (свыше 2 000 м);

2) морфоструктуры дна океанов, к которым относят:

а) подводную окраину материка – около 14 % поверхности Земли;

б) зону островных дуг (переходную зону);

в) ложе океана – около 40 % поверхности Земли;

г) срединноокеанические хребты – около 10 % поверхности Земли.

Геосфера Земли находится в постоянном движении и изменении. К основным геодинамическим процессам, которые на земной поверхности выступают как рельефообразующие, относят:

а) эндогенные (внутренние);

б) экзогенные (внешние).

Эндогенные процессы протекают благодаря внутренней энергии Земли и свойственны глубинным геосферам. В целом вся совокупность данных процессов обусловливает разделение масс вещества в глубинных геосферах и приводит к концентрации более легких и более тяжелых его компонентов, соответственно, в отдаленных и приближенных к ядру планеты областях.

Эндогенные процессы обусловливают тектонические движения в тектоносфере (земной коре и верхней мантии), воздействуя на земную кору и вызывая перемещение отдельных ее участков, а также деформацию ее внутренней структуры.

Выделяют два основных типа тектонических перемещений:

а) вертикальные;

б) горизонтальные (тангенциальные).

И вертикальные, и горизонтальные движения могут протекать самостоятельно и независимо друг от друга, однако часто эти процессы возникают и действуют во взаимосвязи и даже синхронно. Они проявляются не только в перемещении блоков и участков земной коры, но и в образовании складчатых и разрывных нарушений.

Складки – это образуемые совместным действием горизонтальных и вертикальных движений в земной коре волнообразные изгибы ее пластов. Основными формами складок являются:

1) синклинали – синклинальные складки, пласты которых выгнуты книзу;

2) антиклинали – антиклинальные складки, пласты которых выгнуты кверху. Наиболее крупные складчатые структуры образуют отдельные формы рельефа (складчатые горы, например Уральские).

Разломы (разрывные нарушения) – это нарушения монолитности горных пород, в основном сопровождаемые перемещением разорванных частей относительно друг друга. В зависимости от такого перемещения в вертикальном направлении выделяют:

1) сбросы;

2) надвиги, совокупности которых образуют:

а) горсты;

б) грабены.

Результатами одновременного перемещения блоков горных пород в вертикальном и горизонтальном направлении являются т. н. сдвиги.

Сопровождающийся обновлением структуры земной коры кругооборот веществ невозможен без одновременного и постоянного воздействия как эндо-, так и экзогенных внешних процессов. Результатом их действия является возникновение различных неровностей земной поверхности, совокупность которых называется рельефом. В зависимости от соотношения внутренних и внешних сил формируются либо горные, либо равнинные типы рельефа. Причем если эндогенные процессы создают крупные неровности, то действие экзогенных процессов противоположно – они расчленяют и разрушают поднятия, при этом заполняя низины продуктами разрушения, т. е. выравнивают поверхность Земли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: