Коллектив авторов - Океанография и морской лед

- Название:Океанография и морской лед

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Океанография и морской лед краткое содержание

Океанография и морской лед - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

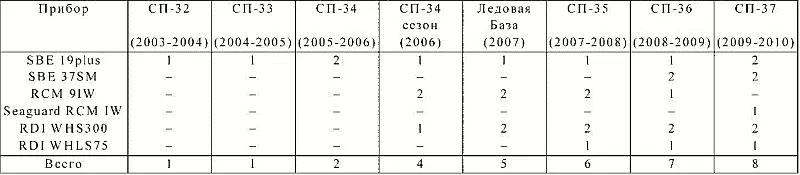

Таблица 6. Состав приборной базы (в единицах), активно используемой при проведении океанологических исследований на российских дрейфующих станциях «Северный полюс»

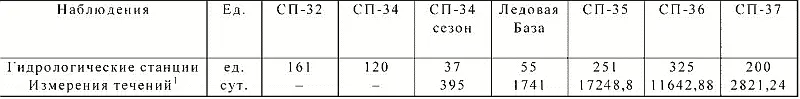

Таблица 7. Общий объем наблюдений, выполненных океанологическими отрядами на российских дрейфующих станциях «Северный полюс» с применением современной приборной базы.

Примечания: 1– суммарная продолжительность измерений течений на всех горизонтах

Углубление исследований СЛО с применением современных приборов и оборудования связано со следующими перспективными решениями:

• в рамках работ на дрейфующем льду:

– незначительное увеличение количества автономных измерителей температуры и электропроводности SBE 37SM и профилографов течений WHS300 для обеспечения полигонных постановок с целью исследования пространственно-временной изменчивости гидрологических параметров на отдельных горизонтах;

– качественное увеличение получаемой информации за счет исследования микропульсаций гидрологических параметров подо льдом, например, используя RMS (Recording Microstructure System) производства Rockland Scientific (Канада);

– использование современного вспомогательного оборудования (треноги, лебедки);

• в судовых экспедициях:

– увеличение количества измеряемых при зондировании параметров, например, при установке на розетте профилографа WHS600 или WHS300, имеющего режим работы LADCP, установке датчиков растворенных газов (кислород, метан), датчика флюоресценции фитопланктона;

– использование малоинерционных приборов для исследования поверхностного слоя, например, турбулиметров (VMP750VMP2000 производства Rockland Scientific или Turbo MAP-L производства ALEC Electronics (Япония)).

В работе использованы данные технических описаний приборов, а также информация фирм-изготовителей, размещенная на их сайтах.

Левашов Д.И. Техника экспедиционных исследований. М.: Издательство ВНИРО, 2003. 399 с.

[4] Arctic and Antarctic research institute, St. Petersburg, Russia, A.Yu. Ipatov

[5] Arctic and Antarctic research institute, St. Petersburg, Russia. Modern oceanographic instruments and observations technique applied with respect to research of hydrological conditions at the Arctic Ocean

Аbstract

Modern oceanographic instruments used during expeditions at the Arctic Ocean are described. Characteristics of recorders, profilographs, probes are shown in details. The quality estimations of augmentation of instruments assembly used to investigate oceanographic parameters in the Arctic Ocean are presented. The quantitative estimations of augmentation oceanographic data base during last decade has been obtained, are presented too. Few expeditions took place at last decade (during IPY 2007/08 too) under Arctic and Antarctic research institute (AARI) leadership at the Arctic Ocean both from the ice and onboard are used as example to show up-to-date oceanographic technique.

С.А. Кириллов [6] Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург, Россия

, К.В. Фильчук [7] Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург, Россия

Использование заякоренных и дрейфующих буйковых измерительных комплексов для непрерывной регистрации параметров состояния морской среды в Арктике

В статье рассмотрены основные методики получения информации по гидрофизическому состоянию Северного Ледовитого океана (СЛО) с автономных измерительных платформ, к которым относятся заякоренные и дрейфующие буйковые комплексы. Анализируются преимущества и недостатки каждого из видов наблюдений, а также перспективы их дальнейшего использования для развития наблюдательной сети в СЛО.

Северная полярная область является частью глобальной климатической системы, где наблюдаются наиболее сильные естественные флуктуации ее состояния. Это связано со значительным влиянием адвективного обмена с субарктической зоной с одной стороны, а также с существованием сложных процессов взаимодействия отдельных компонентов арктической климатической системы между собой и многочисленных механизмов прямых и обратных связей с другой. В течение двух последних десятилетий климатические изменения в Арктике стали наиболее заметны в связи со значительными изменениями, выраженными в существенном увеличении температуры воздуха и сокращении площади и толщины арктических льдов. С 1987–1989 гг. началось повышение температуры атлантических вод в Северном Ледовитом океане (СЛО), которое для отдельных районов превысило максимальные значения за весь исторический с 1887 г. период наблюдений. В конце 90-х годов прошлого века научная активность в области исследования Северного Ледовитого океана стала нарастать. Вначале это были отдельные рейсы судов и ледоколов в арктические моря и Арктический бассейн СЛО, авиационные экспедиции с высадкой на лед и др. Затем стали выполняться международные научные программы, которые ставили задачей исследование океанографических процессов в отдельных частях Северного Ледовитого океана в условиях быстро меняющихся природных условий.

Наблюдаемые климатические изменения, в свою очередь, открывают широкие перспективы развития природопользовательской и хозяйственной деятельности в высокоширотных районах, что сопровождается усилением антропогенного влияния на хрупкую арктическую экосистему в целом. Одновременно с этим возрастают риски, связанные с влиянием сложных гидрометеорологических условий на хозяйственную деятельность. В этой связи безусловным фактором, снижающим упомянутые риски, является развитие системы мониторинга гидрофизического состояния вод арктического бассейна и окраинных морей, действующей в автономном режиме.

В настоящее время поступление информации о гидрофизическом состоянии СЛО с автономных измерительных комплексов обеспечивается в двух вариантах. Первый вариант подразумевает получение данных при помощи заякоренных буйковых измерительных комплексов, устанавливаемых в отдельных районах арктического бассейна на длительный период с последующим подъемом этих комплексов и скачиванием информации. Второй вариант предполагает оперативное поступление информации через спутниковые каналы связи с дрейфующих буйковых измерительных комплексов.

В настоящей статье будут рассмотрены основные вопросы, касающиеся способов получения гидрофизической информации в СЛО при помощи таких комплексов, а также вопросы перспективности их дальнейшего использования для развития наблюдательной сети в СЛО.

В последние годы все большее развитие в системе мониторинга текущих изменений состояния арктической климатической системы получают автономные заякоренные измерительные комплексы (или ПБС – притопленная буйковая станция), с помощью которых выполняется сбор информации в фиксированной точке в течение продолжительного (как правило, в течение одного года) периода времени. Автономные заякоренные буйковые станции, наряду с экспедиционными судовыми средствами получения информации, являются одним из мощнейших инструментов сбора данных о гидрофизическом состоянии водной толщи и протекающих в ней процессов. При этом перечень параметров, которые возможно регистрировать при помощи заякоренных станций, является весьма широким и определяется исключительно списком уже существующих приборов, предназначенных для измерения характеристик состояния морской среды и способных работать в автономном режиме. Кроме этого, подобные системы являются единственной возможностью получить достоверную оценку параметров динамического состояния водной толщи: скоростей и направлений морских течений, их сезонной и межгодовой изменчивости, характеристик приливных течений и пр. Кроме того, в настоящее время наряду с приборами, устанавливаемыми в составе ПБС на фиксированных горизонтах, в практику океанографических наблюдений все чаще входят профилографы, осуществляющие вертикальное перемещение вдоль несущего троса комплекса в пределах выбранного диапазона глубин и записывающие информацию о вертикальном распределении основных параметров состояния (температура, соленость, скорость течения) водных масс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: