Коллектив авторов - Наземные и морские экосистемы

- Название:Наземные и морские экосистемы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-069-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Наземные и морские экосистемы краткое содержание

Наземные и морские экосистемы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Помимо непосредственных наблюдений ластоногих, в ходе экспедиции учитывались следы дыхательной активности – вентиляционные отверстия во льду. В общей сложности было учтено 838 вентиляционных отверстий, учетная площадь (разводья, покрытые ниласом, возрастом не более 12 часов) составила 19,3 км 2. Исходя из средней активности вентиляции ластоногих ( Lydersen, 1991 ) и показателей температуры воды и воздуха, можно предположительно оценить плотность концентрации тюленей в областях, занятых первичными формами льда (нилас) на участке Карского моря Енисейский залив – м. Желания. Плотность распределения ластоногих существенно различалась в разных местах участка – от 0 до 20 экз. на 1 км 2; наиболее заселенные ластоногими участки (судя по количеству отверстий) отмечены в южной и центральной частях маршрута – от 8 до 20 экз. на 1 км 2разводий, покрытых ниласом. В северной трети участка плотность распределения ластоногих не превышала 1–2 экз. на 1 км 2данного биотопа. Таким образом, полученные данные подтверждают выводы, сделанные на основании наблюдений последних 10 лет о снижении плотности распределения ластоногих в исследованном районе в направлении Енисейский залив – м. Желания.

Четверо из пятерых учтенных моржей наблюдались в мелкобитых льдах в северо-восточной части Баренцева моря у северной оконечности арх. Новая земля и один – в Карском море, при ледовитости 8–9 баллов.

Учет белых медведей ( Ursus maritimus Phipps , 1774) проводился прямым визуальным наблюдением. Фиксировались состав групп, пол, возраст, сопутствующая ледовая ситуация. Дополнительно учитывались следы, их направление (рис. 9).

Рис. 9. Семья белых медведей – самка и два годовалых медвежонка

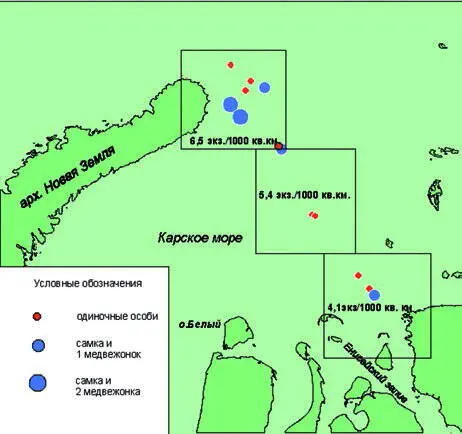

В центральной части Карского и северо-восточной части Баренцева моря отмечены 22 особи в 14 встречах и 131 след белых медведей, что с учетом отработанных километров наблюдений соответствует 6,3 следа на 100 км маршрута и 5 особям на 1000 км 2(рис. 10). Следы медведей были ориентированы преимущественно в юго-восточном направлении.

Рис. 10. Карта-схема расположения мест встреч белых медведей и плотность распределения по результатам экстраполяции данных, полученных на трансекте

Судя по характеру распределения медведей, а также их следов, медведи были распространены в пределах района исследований равномерно, без заметной агрегированности. В северной части маршрута плотность распределения медведей была определена так же, в абсолютных показателях обилия, на полигоне площадью 50 360 км 2по методике Н.Г. Челинцева (рис. 11).

Рис. 11. Карта-схема полигона учета белых медведей в центральной части Карского моря

Средняя плотность распределения по всему полигону, исходя из оценки общего количества, оказалась равной 3,64 особи на 1000 км 2. В районе м. Желания плотность более чем в два раза превышала среднюю – 8.5 особей на 1000 км 2, что подтверждает отмеченную в прошлые годы тенденцию к концентрации медведей вблизи северной оконечности арх. Новая Земля. В этом же секторе получены наиболее достоверные цифры со статистической ошибкой 16 %. Площадь учетных трансект в данном районе составляла 11 % от всей площади полигона, что, по-видимому, является необходимым минимумом учетного усилия при площадном учете.

Половозрастной состав популяции, судя по учтенным встречам (без учета особей в группе), выглядел следующим образом:

• взрослые одиночные особи – 8 встреч (57 %);

• семьи – 6 встреч (42 %);

• в т. ч., самки с двумя медвежатами – 2 (33 %);

• самки с одним медвежонком – 4 (66 %);

• медвежата в возрасте (2+) – 3 (50 %);

• медвежата в возрасте (1+) – 3 (50 %).

Половозрастной состав популяции при учете особей оказался следующим:

• самки + медвежата 14 (63 %);

• одиночные взрослые особи – 8 (36 %).

Морские птицы

Фоновые орнитологические наблюдения на свободной ото льда акватории Баренцева моря (включая Кольский залив) проведены на трансекте протяженностью 391 км, во льдах различной сплоченности в северо-восточной части Баренцева моря – 247 км. В Карском море в общей сложности наблюдения проведены на 2076 км маршрута. Состав авифауны Кольского залива был типичен для прибрежной зоны зимнего периода; преобладали обыкновенная гага и серебристая чайка. В восточной части Баренцева моря, свободной ото льда, отмечены типичные для зимне-весеннего периода виды – тонкоклювая кайра, люрик (вид, характерный для разводий прикромочных районов) атлантический чистик, глупыш, моевка, бургомистр, серебристая чайка, при абсолютном доминировании толстоклювой кайры, плотность распределения которой колебалась от 0,5 экз. на 1 км 2в конце марта до 26,5 экз. на 1 км 2в середине апреля, когда отмечалась интенсивная миграция вида к местам гнездования – к берегам Новой Земли. В разводьях центральной части Карского моря отмечались, при незначительной плотности распределения порядка 0,1 экз. на 1 км 2, люрик и атлантический чистик – типичные для этих районов зимующие виды.

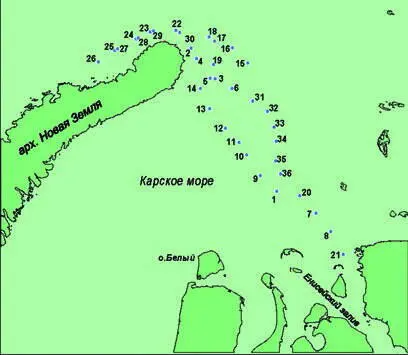

Гидрохимические наблюдения

Измерения параметров гидрохимического комплекса в марте-апреле 2008 г. проводились в пробах поверхностной морской воды, которые отбирали по ходу судна с помощью пластикового пробоотборника (рис. 12, 13). На кратковременных стоянках на двух станциях были отобраны дополнительные пробы на глубинах 5, 10, 20 м пластиковым батометром Нискина объёмом 5 л в северной части Карского моря. Всего во время рейса для гидрохимических исследований на 36 станциях было отобрано 40 проб морской воды. Карта-схема расположения гидрохимических станций указана на рис. 6.

Рис. 12. Отбор проб воды из поверхностного горизонта с борта а/л «Арктика» в апреле 2008 г.

Рис. 13. Карта-схема расположения точек отбора гидрохимических проб в Карском море в марте-апреле 2008 г.

Аналитические определения выполняли сразу после отбора проб на борту судна по методикам Роскомгидромета (рис. 12). При этом определялись следующие гидрохимические характеристики: pH, содержание фосфатов, общего фосфора, органического фосфора, нитратов, нитритов, общего азота, органического азота и кремния. Также на каждой станции отбирали воду для определения солености и пробы воды для изучения структуры планктонных сообществ в лаборатории ММБИ. При отборе проб измеряли температуру воды поверхностным термометром ТМ 10. Попутно проводились ежедневные метеорологические наблюдения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: