Коллектив авторов - Наземные и морские экосистемы

- Название:Наземные и морские экосистемы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-069-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Наземные и морские экосистемы краткое содержание

Наземные и морские экосистемы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

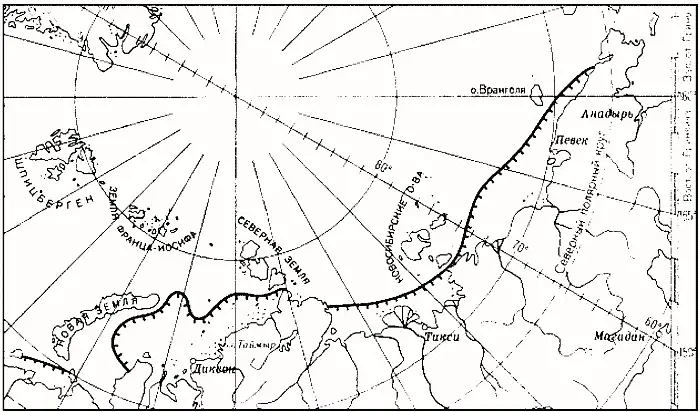

Состав и обилие зоопланктона во всех рассматриваемых морях в целом сходны. В эстуариях и прилегающих к ним опресненных водах преобладают коловратки, в открытых морских акваториях – копеподы. Зона распространения солоноватоводных видов охватывает порядка половины площади арктического шельфа (рис. 3). В морях Карском и Лаптевых этому способствует обильный речной сток, в Восточно-Сибирском море – малые глубины шельфа.

Рис. 3. Северная граница распространения солоноватоводных видов зоопланктона (Атлас океанов, 1980)

Оценки биомассы зоопланктонав различных районах СЛО, обобщенные Тимофеевым (1998), свидетельствуют о значительных различиях (в 5–25 раз) между летними и зимними значениями, а также между прибрежными и открытыми акваториями. Так, в прибрежных водах морей Лаптевых и Восточно-Сибирского зимняя биомасса зоопланктона зимой менее 10 мг/м 3, летом – 25–65 мг/м 3, в юго-восточной части моря Лаптевых – соответственно, 120 и 950 мг/м 3. Опубликованные оценки для Чукотского моря также дают большой разброс значений – от 40 до 1300 мг/м 3, что объясняется различиями в происхождении и свойствах водных масс ( Павштикс, 1984 ).

В зоогеографическом районировании по фауне бентоса Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское моря объединяются в Сибирскую провинцию, Чукотское море отнесено к Чукотско-американской провинции ( Атлас …, 1985 ). Вместе с тем, градиенты бентосных характеристик от побережий к внешней границе шельфа во многих отношениях более важны, чем фаунистические различия между провинциями.

Распределение зообентосана шельфе СЛО отличается крайней неравномерностью. Наиболее полная систематизация данных о биомассе бентоса выполнена Лукьяновой (2005). Максимальные значения биомассы обнаружены в южной части Карского моря (около 300 г/м 2) и в районе Чукотского моря, примыкающем к Берингову проливу (до 500 г/м 2). По мере удаления от побережий и устьев рек биомасса бентоса снижается на два-три порядка. Для северных участков шельфа во всех четырех морях характерны значения менее 0.1 г/м.

Следует, однако, отметить, что бентосные съемки в арктических морях проводились лишь эпизодически, и многие участки шельфа совсем не освещены наблюдениями.

Планомерные исследования бентоса Карского моря проведены в экспедициях ММБИ 1990-х гг. ( Денисенко и др., 1998; Denisenko et al., 1999; Dahle et al., 2000 ). Наиболее полно изучены прибрежные районы и заливы, отличающиеся относительным обилием бентоса. В этих районах отмечено свыше 390 таксонов разных систематических групп. Основное количество всех идентифицированных видов составляли полихеты (33 %), ракообразные (30 %) и моллюски (21 %).

Число видов на станциях варьировало от 22 до 137. Наиболее богаты видами станции с песчано-илистыми донными осадками в районах мыса Белуший Нос, Байдарацкой губы, на траверзе Обской губы, а также у острова Диксон. На этих станциях зарегистрировано 106–137 видов. В Енисейском и Обском заливах, а также в приустьевой их части отмечено сильное обеднение фауны (22–55 видов).

Биогеографическая структура донного населения исследованного района отличается значительно более высокой долей арктических видов, чем соседнее Баренцево море. Количество бореально-арктических видов здесь составляет около 80 %, среди них 16 % имеют атлантическое происхождение, а 7 % – тихоокеанское. Бореальные формы встречаются только у западного побережья Байдарацкой губы, куда проникают атлантические воды из Баренцева моря. Доля этих видов в фауне не превышает 1,5 %. В устьевых участках Обской губы и Енисейского залива происходит увеличение количества арктических видов на фоне резкого сокращения бореально-арктических форм. При этом доля арктических видов в Енисейском заливе гораздо выше (58 %), чем в Обской губе (30 %).

Высокая биомасса прибрежных районов Карского моря образована в основном крупными двустворчатыми моллюсками Astarte borealis и Serripes groenlandicus . Один из этих видов Serripes groenlandicus относится к перспективным для промысла беспозвоночным. В наиболее плотных скоплениях биомасса этого моллюска достигает 53,9 г/м 2, что значительно меньше, чем в соседнем Печорском районе Баренцева моря. На прибрежных мелководьях Байдарацкой губы отмечено поселение еще одного условно промыслового моллюска Clinocardium ciliatum . Однако биомасса этого моллюска в южной части Карского моря не превышает 25 г/м 2( Денисенко и др., 1993 ). По-видимому, промысел этих видов в условиях Карского моря нерентабелен из-за относительно маленькой биомассы и незначительных площадей их поселений, а также большой удаленности Карского моря от районов переработки и сбыта.

Аналогичные закономерности распределения зообентоса установлены для морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, в частности, по результатам российско-германских исследований в море Лаптевых ( Anisimova et al., 1997 ). В южных частях морей преобладают солоноватоводные и эвригалинные виды бентоса, в северных – представители арктической фауны.

В Чукотском море фауна зообентоса представлена океаническими видами: арктическими в северной части моря и беринговоморскими в крайних южных районах. Биомасса бентоса значительно выше, чем в морях Лаптевых и Восточносибирском. Область с биомассами более 50 г/м 2занимает более половины площади моря, ее северная граница проходит от о-ва Врангеля до м. Барроу.

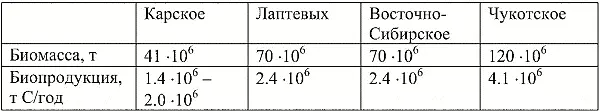

Количественные оценки биомассы и годовой продукции зообентоса, обобщенные Романкевичем и Ветровым (2001) со ссылками на ( Gurevich, 1995; Тимофеев, 1988 ) и собственные результаты, приведены в таблице 2. Данные по морю Лаптевых здесь отнесены ко всей площади моря, но вклад его глубоководной части в суммарные показатели незначителен. Более существенно может сказаться на достоверности оценок пространственно-временная изменчивость показателей. Основная доля биомассы и продукции приходится на прибрежные зоны, где на расстояниях порядка 200 км от берега диапазон значений биомассы составляет от 10 до 300 и более г/м 3. Отметим также, что по сводке Лукьяновой (2005) в Восточно-Сибирском море показатели биомассы нигде не превышают 10 г/м 3, тогда как в море Лаптевых на значительной площади они достигают 50 г/м 3и более. Очевидно, что разброс оценок можно снизить только при проведении ежегодных съемок в наиболее репрезентативных районах. Можно считать доказанной только более высокую продуктивность Чукотского моря по сравнению с другими морями арктического шельфа.

Таблица 2. Оценки суммарной биомассы и годовой продукции зообентоса в морях арктического шельфа (по: Романкевич, Ветров, 2001)

Ихтиофаунаморей арктического шельфа изучена слабо, так как промыслового лова в них нет (за исключением добычи проходных и полупроходных рыб в устьях сибирских рек). По зоогеографическому районированию морской ихтиофауны все моря от Карского до Чукотского относятся к ледовитоморской циркумполярной области. Только на юго-востоке Чукотского моря циркумполярная ихтиофауна сочетается с тихоокеанской бореальной ( Атлас Арктики, 1985 ). Всего в арктических морях насчитывается около 60 видов рыб, из которых промысловыми признаются омуль, ряпушка, муксун, сиг, нельма, навага и голец.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: