Эрик Райнерт - Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными

- Название:Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-0816-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Райнерт - Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными краткое содержание

Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными (How Rich Countries Got Rich… and Why Poor Countries Stay Poor by Erik S. Reinert).

В настоящей книге известный норвежский экономист Эрик Райнерт показывает, что богатые страны стали богатыми благодаря сочетанию государственного вмешательства, протекционизма и стратегических инвестиций, а не благодаря свободной торговле. По утверждению автора, именно такая политика была залогом успешного экономического развития, начиная с Италии эпохи Возрождения и заканчивая сегодняшними странами Юго-Восточной Азии. Показывая, что современные экономисты игнорируют этот подход, настаивая и на важности свободной торговли, Райнерт объясняет это ним расколом в экономической науке между континентально-европейской традицией, ориентированной на комплексную государственную политику, с одной стороны, и англо-американской, ориентированной на свободную торговлю, — с другой.

Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для специалистов по экономической истории и теории, но и для широкого круга читателей.

Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда кривая производительности выравнивается, это значит, что использован практически весь потенциал по увеличению богатства (до тех пор, разумеется, пока новая технологическая парадигма не коснется того же продукта какое-то время спустя). Когда производство обуви переносится в бедную страну, оно почти не способствует повышению уровня жизни. Собственно говоря, это производство потому и делегируется бедным странам, что производственный процесс больше не прогрессирует.

Известно, что инновации и знания приводят к экономическому росту, но после Адама Смита экономическая наука перестала изучать этот аспект экономики. Предполагается, что технологический прогресс и инновации, словно манна небесная, нисходят с небес, бесплатные и доступные всем («совершенная информация»). Никто не учитывает того, что знания, особенно новые, дорого стоят и доступны отнюдь не каждому. Знания защищены барьером на вход: экономия на масштабах и накопленный опыт служат главными элементами этого барьера. Чем больший объем производства нарастила компания, тем меньше ее издержки. Чтобы измерять это явление, в промышленности у кривой производительности есть сестра — кривая общей эффективности. Кривая производительности отражает изменение производительности рабочей силы, а кривая общей эффективности — издержек производства. Если несколько фабрик используют одну технологию, то фабрика с самым большим объемом производства, как правило, имеет меньшие издержки на единицу продукции. В погоне за снижением издержек фабрика может стратегически снижать цены на свою продукцию (демпинговать), чтобы увеличить объем производства. Впоследствии, благодаря возросшему объему производства, издержки снизятся и снижение цен будет оправданно.

В гонке по кривой общей эффективности (в погоне за снижением издержек) фабрики в бедных странах с маленькими рынками, незнакомые с новыми технологиями, не имеют шансов на победу. На ранней стадии внедрения новой технологии неважно, высока ли стоимость рабочей силы; производство зависит от уровня подготовки рабочих, а также от близости к научно-исследовательским центрам. Как только объем производства вырастет, издержки снизятся и можно будет получить прибыль. Более 30 лет Бостонская консультативная группа успешно развивалась, объясняя своим клиентам, как работает кривая эффективности, как она, подобно кривой производительности, вначале круто идет вниз, затем выравнивается. Что же мы видим? Бедные страны могут вступить в конкуренцию только тогда, когда кривые производительности и общей эффективности выровнятся, а новые знания станут общим достоянием; при этом их конкурентоспособность будет основана на низких зарплатах и относительной бедности.

Со времен промышленной революции, с ее теорией выгодной и невыгодной торговли, богатые страны следили, чтобы в их границах происходили взрывы производительности. Эмулируя ведущую страну, богатые страны Европы построили собственную текстильную промышленность. В XX веке они позаботились о создании собственной автомобильной промышленности. Единственными странами, в которых не было ни той, ни другой, оставались колонии. Сотни лет повсеместно считалось, что лучше уступать в эффективности стране — носителю новой парадигмы, чем не иметь современной промышленности вообще. Кроме того, новые отрасли промышленности улучшают уровень жизни эффективнее, чем старые; в 1990-е годы стало очевидно, что лучше быть посредственным консультантом по информационным технологиям, чем лучшей в мире посудомойкой. Этот очевидный всем здравый смысл Рикардо положил конец пониманию того, что в мире, где есть множество отраслей промышленности, которые нуждаются как в редких, так и в распространенных ремеслах, и которые используют разные технологии в разные периоды времени, вполне возможна специализация в соответствии со сравнительным преимуществом в бедности.

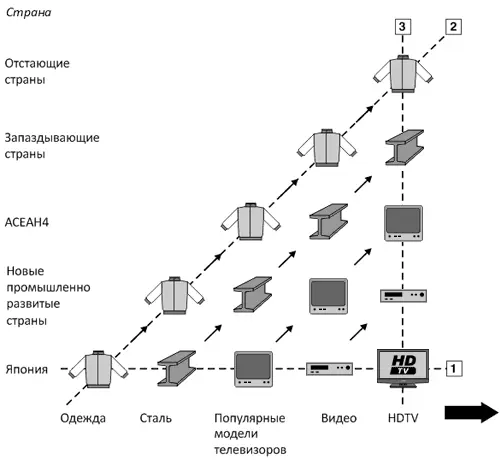

Бывали, впрочем, случаи, когда кривая производительности использовалась для того, чтобы сделать бедные страны богатыми, поочередно развивая в них высокие технологии. Японский экономист Канаме Акамацу в 1930-е годы назвал такую модель развития летящими гусями (см. илл.8) [135] На Западе эта идея впервые прозвучала в статье Канаме Акамацу: Akamatsu Kaname . A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy//Weltwirtschaftliches Archiv. 1961. No. 86. P. 196–217.

.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 8.Модель «летящих гусей»: последовательная структурная трансформация стран Восточной Азии

ИСТОЧНИК:http://www.grips.ac.jp/module/prsp/FGeese.htm

Другой японский экономист, Сабуро Окита, ставший в 1980-е годы министром иностранных дел, в развитие этой модели предположил, что бедная страна может повысить свои технологии, перепрыгивая от одного продукта к следующему и при этом повышая наукоемкость. Первый летящий гусь (в данном случае Япония) преодолевает сопротивление воздуха за всех гусей, летящих следом, так что все они по очереди могут воспользоваться благами технологического прогресса. Много лет назад Япония начала производить недорогую одежду и достигла производительности, которая так резко подняла уровень жизни в стране (модель сговора), что ей стало невыгодно производить одежду Производство переместилось в Южную Корею, а Япония стала развивать производство телевизоров. Когда в Южной Корее вырос уровень жизни, производство одежды переехало в Тайвань, где существовало, пока и там не произошло то же самое — издержки производства стали слишком высокими. Производство переместилось в Таиланд и Малайзию, затем во Вьетнам. К тому времени многие страны использовали эту отрасль, чтобы повысить уровень жизни; все они прокатились вниз по крутой кривой производительности и стали богаче. Разумеется, для того чтобы играть в эту игру, необходимо, чтобы первый модельный гусь постоянно совершенствовал технологии.

Такую модель поочередного технологического развития не стоит путать с ее альтернативой — застойной колониальной моделью, которую мы называем тупиковой . Как мы видели на примере Гаити с его мячами для бейсбола, страна может остановиться в развитии, если продолжит специализироваться на технологически тупиковой деятельности. В случае технологического прорыва в ее области деятельности, в тупиковой модели бедная страна потеряет производство, как в примере с пижамами. В то время как Восточная Азия в ходе интеграции по большей части следовала принципу летящих гусей, экономические отношения Соединенных Штатов со своими соседями строились по тупиковой модели. Исторически сложилось так, что Канада последовала европейской модели ранней эмуляции, хотя многими фабриками владели американцы. Вопрос иностранной собственности — это всегда вопрос о том, какое производство иностранцы принесут в страну.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: