Коллектив авторов - Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России

- Название:Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Алетейя»

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9905927-6-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России краткое содержание

Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

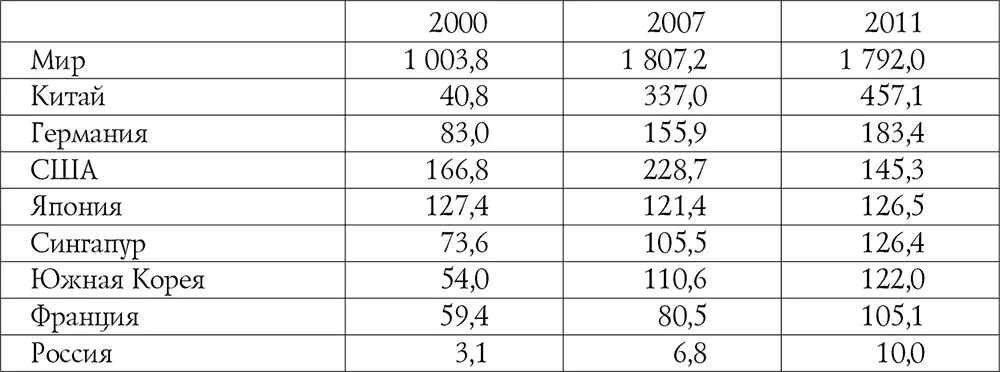

Очень низкой оставалась в течение 2000–2011 гг. и доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции (0,3–0,5 %). Среди экспортеров подобной продукции она занимает 22–25 место, серьезно отставая от лидеров (табл. 2.2). В отношении страны, располагающей крупной научной базой, подобные показатели могут говорить о несостоятельности научно-технической политики государства.

Мировая торговля высокотехнологичными товарами в течение последних 20 лет претерпела значительные изменения. Во-первых, темпы ее роста в новом столетии оказались заметно ниже, чем в последнее десятилетие XX в., когда они составляли порядка 12 % [8] World Development Indicators 2002. The World Bank.

. В 2001–2007 гг. темпы роста мировой торговли высокотехнологичными изделиями упали до 8,6 %.

Таблица 2.2. Экспорт высокотехнологичной продукции некоторых стран (млрд долл.)

Источники: World Development Indicators 2002, 2009, 2013. The World Bank; Таможенная статистика РФ за 2000–2011 гг.

В 2008–2009 гг. ее рост практически прекратился, а в 2010 г. она пережила серьезный спад (порядка 15 %). Последние данные Мирового банка свидетельствуют о том, что в 2011 г. мировая торговля высокотехнологичными товарами не восстановилась до предкризисного уровня. В эти же годы в ней произошла смена лидеров. Крупнейшим поставщиком этих товаров стал Китай. США и Япония утратили свои лидирующие позиции. Германии удалось их сохранить. В крупных поставщиков высокотехнологичных товаров превратились Южная Корея и Сингапур. При этом Китай, Южная Корея и Сингапур специализируются преимущественно на поставках электроники, компьютерной и телекоммуникационной техники, а США, Франция, Германия – продукции энергетического машиностроения, авиастроения, химии и фармацевтики.

В ближайшей перспективе возможности существенного наращивания российского экспорта высокотехнологичной продукции представляются достаточно ограниченными. Этому препятствуют несовершенство национальной инновационной системы и сохраняющийся недостаточно благоприятный инвестиционный климат.

Существенное расширение российского экспорта высокотехнологичной продукции возможно, по нашему мнению, только на основе масштабных преобразований отечественной экономики, предусматривающих реальное и последовательное осуществление курса на инновационное развитие страны, перевод всей экономики на новую технологическую базу и радикальное улучшение инвестиционного климата. Мы полагаем, что реальную помощь в решении этой задачи может оказать массированный перелив в национальную экономику зарубежных технологий.

Глава 3. Проблемы нейтрализации угроз технологической безопасности в условиях активизации инвестиционно-технологического сотрудничества России с зарубежными странами

Рассматривая необходимость формирования новой промышленной базы для роста российской экономики и диверсификации экспортного потенциала, представляется необходимым решить ряд вопросов принципиального значения, определяющих направленность и логику процессов. Прежде всего, восстановление и поддержание высоких темпов промышленной динамики потребует формирования новых стабильных конкурентных рынков для развивающихся секторов промышленного производства. Такие рынки могут быть ориентированы либо преимущественно на внутренний спрос трех интегрирующихся экономик в рамках Таможенного союза, заполняя имеющиеся товарные ниши на основе активного импортозамещения, либо – за его пределы.

Необходимость диверсификации экспортного потенциала российской экономики является важнейшим условием сокращения зависимости финансовой системы экономики от экспорта энергоресурсов. На это постоянно указывается во всех программных документах и заявлениях российского руководства, начиная со второй половины нулевых годов. Однако практическое решение этой проблемы требует конкретных представлений о направлениях наращивания экспортных возможностей.

Теоретически существуют два сценария решения этой структурной задачи. Традиционный – ориентируется на улучшение использования собственного научного и технологического потенциала, наращивание имеющихся конкурентных преимуществ на основе последовательной ликвидации возникших структурных диспропорций, росте эффективности национальной инновационной системы и повышении конкурентоспособности экономики, что позволяет расширить экспортные возможности в наиболее продвинутых областях научно-технического прогресса, расширить позиции на отдельных технологически емких рынках. По сути, это традиционный путь, по которому идут лидеры мирового технологического прогресса, осваивая рынки перспективной инновационной продукции.

В рамках догоняющего сценария на первом этапе осуществляется выход на рынки с достаточно традиционной продукцией, при этом конкурентные преимущества обеспечиваются исходя из категории цена – качество преимущественно за счет дешевизны рабочей силы и при наличии ряда качественных характеристик последней. Такая модель опирается на привлечение иностранных инвестиций для организации экспортно-ориентированного производства трудоемкой продукции массового спроса, позволяя занять свободное население в промышленном секторе и при жесткой валютной политике накопить определенные ресурсы для наращивания собственного промышленного и технологического потенциала, претендуя на лидирующие позиции в мировом технологическом процессе. Успешный пример такого пути продемонстрировали послевоенная Япония, Южная Корея и ряд других стран АТР. В последние десятилетия по этому пути развивался Китай, который осуществив масштабное тиражирование иностранных технологий, провел широкомасштабную реиндустриализацию национальной экономики и, став «мировой фабрикой», приступил к решению задачи превращения страны в одного из лидеров мирового технологического прогресса.

Россия в ходе двадцатилетнего перманентного углубления рыночных реформ упустила возможности для реализации «восточного» пути модернизации, не использовала имеющиеся условия для наращивания технологического и инновационного потенциала и расширения экспортных возможностей хотя бы в секторе среднетехнологичного машиностроения. В результате российская экономика оказалась в «ловушке неконкурентоспособности», проигрывая по затратам производства продукции развивающимся экономикам, а по ее технологическому уровню странам – лидерам технологического прогресса.

Состояние технологического потенциала отечественной промышленности является важнейшим ограничителем повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и расширения рынков сбыта как внутри страны, так и за рубежом. В таких условиях новая широкомасштабная индустриализация, основу которой должны составить технологическая модернизация и структурная диверсификация промышленного потенциала, становится необходимым и обязательным условием обновления производственного аппарата основных секторов национального хозяйства и перехода на несырьевую модель экономического роста.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: