Сергей Сидоров - Новейшая энциклопедия рыбалки

- Название:Новейшая энциклопедия рыбалки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИльяМельников4797eeb5-fb26-102c-954e-11bc7d3ebbf3

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:Современная школа

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Сидоров - Новейшая энциклопедия рыбалки краткое содержание

Рыбалка – это не увлечение, не привычка. Рыбалка – это состояние души, но не только… Чтобы насладиться и романтикой, и уловом, Рыбалову приходится серьезно штурмовать науку, имя которой – РЫБАЛКА.

И поможет ему в этом данная книга. Она носит энциклопедический характер. В ней приводится полная информация о разновидностях любительской ловли рыбы (поплавочной удочкой, спиннингом, на донку, нахлыстом), о ловле отдельных видов рыб (леща, сома, щуки, форели, карпа, карася, хариуса, красноперки и др.), о ловле в разных водоемах (озере, реке, водохранилище) и в разное время года.

Автор – рыболов-спортсмен со стажем – подробно рассказывает об отечественных и зарубежных крючках, лесках, блеснах, удилищах, катушках. Вы узнаете, как найти рыбу, как и чем подкормить ее, чтобы не спугнуть, как правильно забросить снасть, как подсечь и вытащить рыбу из воды, что и как надеть на крючок, как самому сделать искусственную муху, поплавок, блесну, и многое-многое другое. Как, например, нужно правильно играть блесной прямо перед носом щуки, чтобы у нее тут же возникло желание схватить эту дерзкую «рыбешку». Как одеться рыболову и что необходимо взять с собой на рыбалку, и еще много всяких нужных мелочей. Серьезные рекомендации чередуются с занимательными рассказами о приключениях на рыбалке.

Для всех любителей рыбной ловли.

Новейшая энциклопедия рыбалки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

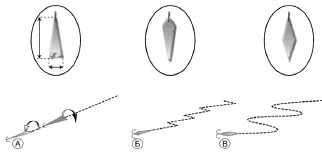

Чтобы проанализировать зависимость игры блесны от ее формы, сравним три варианта с одним и тем же углом изгиба, толщиной, длиной и шириной, но различной формы (рис. 222). Максимальная ширина, составляющая 1/3 от длины тела, выбрана не случайно, так как дальнейшее увеличение этого параметра исключает необходимую игру приманки. Первая блесна (рис. 222, а ) имеет широкую заднюю и узкую переднюю (утяжеленную) часть, вторая (рис. 222, б ) – максимальное расширение на расстоянии 4/5 от хвоста приманки, третья (рис. 222, в ) – максимальное расширение в центре корпуса. Первая блесна ( а ), опускаясь вниз и в сторону от вертикали, совершает колебательные движения, переваливаясь с боку на бок без заметных отклонений в горизонтальной плоскости, вторая ( б ) – рыскающие движения из стороны в сторону, у третьей ( в ) – движения плавные, а перемещалась она по волнообразной кривой, змейкой.

Рис. 222. Влияние конфигурации блесны на ее игру

Характер игры блесны зависит также от ее веса и локализации центра тяжести. Чем больше удельный вес, тем продолжительнее функциональная фаза игры и тем глубже мы можем эту блесну использовать. Но при перегрузке приманка утрачивает свои планирующие свойства. Это хорошо видно на примере судаковых блесен (рис. 222, в ). Что касается центра тяжести, то я его в окуневых блеснах стараюсь разместить на расстоянии 2/3–3/4 длины тела приманки от хвоста и чем больше это расстояние, тем больше шаг блесны. Но при расположении центра тяжести на расстоянии, превышающем 4/5 длины от хвоста, приманка начинает уходить в штопор. Это часто присутствует у планирующих блесен с узким и легким хвостом. Необходимо отметить, что все перечисленные параметры взаимозависимы. Так, например, длинный шаг будут иметь: 1) длинные блесны; 2) блесны с минимальным углом изгиба корпуса; 3) блесны с центром тяжести, максимально отдаленным от хвоста. Варьируя этими параметрами, можно создавать (или приобретать) похожие по весу и размерам блесны с различной игрой и, наоборот, отличающиеся размерами, но схожие по игре приманки.

Здесь следует сказать пару слов о блеснах с подвесным крючком. Хотя по конфигурации они и повторяют три описанных варианта (рис. 222), но по игре отличаются. Достоверно объяснить причину их эффективности в отношении окуней весьма проблематично. Как-то у меня на подвесной тройник такой блесны зацепились сразу два окуня. Несомненно, что «играющий» крючок «оживляет» приманку вне зависимости от того, оснащен он чем-то или вообще голый. Может быть, отклоняясь при движении приманки то в одну, то в другую сторону, он придает ей более разнообразную игру. Но, возможно, это рефлекторная реакция рыбы, обусловленная конкуренцией, и та инстинктивно выхватывает из пасти предполагаемого конкурента (блесны) вероятный кормовой объект (подвесной крючок). Интересно и то, что у этих блесен отчетливо прослеживается более низкая результативность в отношении щук по сравнению с блеснами с впаянными крючками.

Техника блеснения

Техника игры вертикальными блеснами определяется как их геометрией, так и видом предполагаемой добычи. Стандартный подход к игре различными блеснами – одна из наиболее распространенных ошибок.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: игра блесны и игра блесной не одно и то же. От умения рыболова зависит, будет ли его приманка ассоциироваться у рыбы с предполагаемой жертвой или, напротив, вызовет у нее резкую антипатию.

В целом игра вертикальной блесной включает в себя три взаимосвязанных компонента:

1) взмах удилищем вверх (подъем блесны);

2) моментальное возвращение удилища в исходную позицию;

3) пауза.

И хотя в литературе можно обнаружить массу вариантов вертикального блеснения, все их различия сводятся к динамике и высоте подъема приманки и длительности паузы.

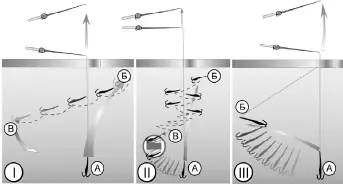

Динамика взмаха определяет характер движения блесны. При относительно мягком подъеме за счет своей конфигурации и веса относительно медленно (если термин «медленно» здесь вообще приемлем) уходит в сторону (рис. 223, I, б – в ). Вытянув леску и достигнув точки Б (рис. 223, I), она по дуге возвращается в отправную позицию ( а ). Условно назовем перемещение блесны до критической точки функциональным ( б – в ), а возвращение в исходную точку ( в – а ) – инертным моментом игры приманки . И чем выше мы поднимем щучью блесну, тем больший диапазон она отработает. Для ловли щуки все перемещения, происходящие в результате плавной работы блесны, можно считать рабочими. Но для окуня инертный момент возврата блесны желательно сократить. Естественно, что при хорошем клеве этого просто не заметишь, поэтому все дальнейшие рассуждения будут более справедливы для случаев низкой активности рыб.

Рис. 223. Характер движения блесны: I – ход щучьей блесны при плавном взмахе; II – игра окуневой блесны при коротком резком взмахе; III – перемещение судаковой блесны после резкого взмаха

Рассмотрим второй вариант (рис. 223, II) – короткий и энергичный взмах (я бы назвал его окуневым) удочкой, к леске, которой привязана окуневая блесна. Желательно, особенно в случае применения легких блесен, чтобы этот взмах не просто быстро поднимал блесну вверх. По сути, мы должны произвести удар посредством удилища и лески снизу по блесне, подобно тому, как теннисной ракеткой подбрасываем (подбиваем) шарик. Не толкнуть вверх, а именно ударить снизу вверх так, чтобы ощутить удилищем удар по блесне. И дело здесь не в силе, а скорее в положительной начальной скорости удилища в момент воздействия (соприкосновения) на блесну. Для того чтобы прочувствовать этот удар, положите приманку на дно, опустите еще на пару сантиметров удилище вниз так, чтобы леска ослабла, и резким взмахом дерните блесну вверх. Если все правильно получилось и вы почувствовали удар, повторите все, но уже в быстром темпе и не опуская блесну на дно. Я не физик, и мне трудно это теоретически обосновать, но именно такой специфический удар-взмах и сообщает блесне дополнительную энергию или что-то там еще, что делает ее игру соблазнительной для окуня.

Если вес и конфигурация блесны подобраны правильно, то она прежде совершит ряд коротких зигзагообразных движений из стороны в сторону (рис. 223, II) и только потом продолжит работу в соответствии со своими конструктивными особенностями (рис. 221 и 222) и, достигнув критической точки (рис. 223, II, в ), вернется на исходную позицию. А теперь существенный при ловле окуня нюанс, который, особенно в совокупности с толстой леской, может свести к нулю все старания. Речь идет об амплитуде взмаха, которая, по моему мнению, должна определяться в первую очередь геометрией приманки. Дело в том, что возврат в первоначальную позицию ( а ) у блесен с длинным и блесен с коротким шагом происходит по-разному. В случае слишком высокого подъема вверх блесна с большим шагом (щучья), активно «отработав» функциональную фазу (рис. 223, I, б – в ), возвращается в исходную точку по пологой дуге или спирали. Для ловли щуки это нормально. Но окуневая блесна с коротким шагом (рис. 223, II, б – в ), быстро потеряв энергию за счет высокого лобового сопротивления и давления воды (в первую очередь на леску!), падает чуть ли не вертикально вниз. И чем взмах будет выше, тем инертная фаза блесны будет наименее естественна, что при ловле окуня недопустимо, так как малоактивная рыба успевает обнаружить подвох. Я сам видел, как рыбы, заинтересовавшись активной игрой (в функциональной фазе), практически исчезали из поля зрения при движении приманки по спирали вниз. Именно поэтому при ловле окуня общепринятое представление о длительных паузах в период глухозимья не вполне корректно и часто является причиной неудач. Рыболов должен рассчитывать высоту взмаха так, чтобы блесна, бойко отработав функциональную фазу (рис. 223, II, б – в ), не производила никаких ненатуральных движений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: