Виктор Андреев - Мягкие приманки для спиннинга

- Название:Мягкие приманки для спиннинга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Редакционно-издательский центр Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-94377-003-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Андреев - Мягкие приманки для спиннинга краткое содержание

Первые мягкие пластиковые приманки появились в 60-х годах, сначала в США и Франции, где сразу же завоевали немалую популярность. Еще бы! Ведь это была настоящая революция в спиннинге. Отличающиеся от привычных блесен и воблеров, принципиально новые варианты сразу пришлись по вкусу рыбам и, естественно, рыболовам! Пластиковая эпидемия стала быстро распространяться на Европу и СССР. В начале 70-х "резина" появилась в Москве, постепенно завоевывая поклонников и оттесняя другие приманки.

Тогда это были первые единичные твистеры и виброхвосты, страшно дефицитные и дорогие, во что трудно поверить, глядя на сегодняшнее изобилие. Сейчас можно без преувеличения сказать, что для российских спиннингистов мягкие пластики - это приманки №1. Пожалуй, ни один вид не имеет такого богатства красок и ассортимента, как "резина". Выбор практически не ограничен, можно подобрать вариант для любой рыбы и любых условий.

Огромные возможности мягких приманок расширяют и сферу влияния самих спиннингистов: кроме донной ловли ступенчатой проводкой все больше и больше осваивается ловля в средних и верхних слоях воды.

Мягкие приманки для спиннинга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Практика показала, что на глубине лучше ведут себя стоячие джиг-головки, у которых на дне крючок остается в вертикальном положении (“шар”, “регби”, “сапожок” и т. п.), а не разнообразные снасточки с двойниками-тройниками, моментально цепляющие грязь, из-за чего приманка перестает играть.

Поэтому джиг-головки и рекомендуются для ловли на средних глубинах 3 — 5 м, где небольшая ошибка в спуске не так существенно скажется на результате.

В дальнейшем, когда вы научитесь проводить приманку в нужном горизонте интуитивно (по дальности заброса, наклону лески и т. п.), можно будет применять и более сложные оснастки с двойными или тройными крючками.

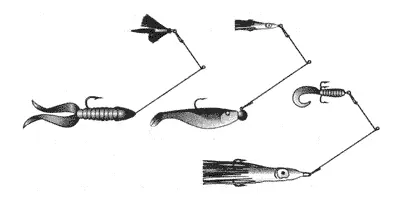

Еще лучше применять двойные приманки, которые значительно повышают шансы на поимку самой разнообразной рыбы, а также позволяют быстрее выяснить, что нынче хищнику по вкусу. Это приманки на проволочном коромысле, построенные по принципу спиннер-бэйта, но вместо привлекающего верхнего лепестка имеющие вторую ловящую приманку с крючком (рис. 93).

Ловля дорожкой на большой глубине

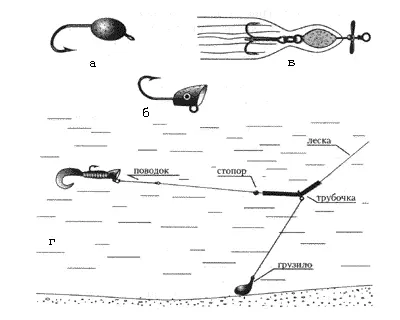

На самых глубоких местах лучше показывает себя оснастка с концевым грузилом, которое скользит по дну, приманка же, прикрепленная выше, идет уже над дном.

Это может быть “коромысло” или “попрыгунчик”. Но у меня лучше всего проявила себя другая оснастка, похожая на карповую: с концевым грузилом, пластмассовой трубочкой и плавающей приманкой (рис. 94).

Такой вариант имеет немаловажные преимущества. Так, плавающая головка с приманкой никогда не падает на дно и не цепляет грязь, а благодаря грузилу всегда находится в придонном слое (0,5 — 1 м от дна). Эту глубину можно регулировать, изменяя длину поводков к грузу и к приманке.

Модели плавающих головок изображены на рис. 94. Скошенный вариант (рис. 94б) придает приманке дополнительную игру и используется при ловле по течению, для проводки против течения предпочтительнее обтекаемая модель (рис. 94в). При остановке легкая головка привсплывает, приманка играет еще и в вертикальной плоскости. Вместо плавающей головки можно успешно применять и “осьминога” с пробковой “оливкой” внутри (рис. 94 г).

Благодаря тому, что леска проходит внутри трубочки и ограничивается вертлюжком — стопором, она не связана напрямую с грузом, поэтому поклевка здесь выражается более четко (хотя можно использовать и обычный тройной карабинчик).

Груз должен быть довольно тяжелым, т. к. на глубине более 5 м рыба не так боится лодки и нет смысла далеко отпускать приманку.

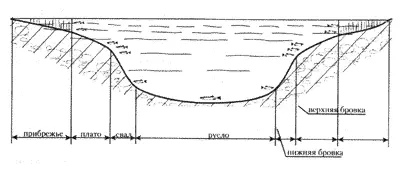

Теперь поговорим непосредственно о тактике ловли. Примерный разрез “средней” равнинной реки приведен на рис. 95. В любой реке имеется русло и прибрежная зона — плато, которое у берега обычно зарастает травой или образует песчаную либо каменистую отмель. Свал от плато в русло, как правило, заметно выражен и имеет две характерные точки перегиба — верхнюю и нижнюю бровки.

По моим наблюдениям, хищная рыба в реке летом распределяется так: она тяготеет (как и ее добыча) к более мелким местам, где достаточно света, кислорода и корма. Много щуки и окуня держится в прибрежных водяных зарослях, правда, хищник здесь в основном некрупный. Рыба повесомей может стоять глубже, на вроде бы ровном плато, хотя и там всегда есть за что зацепиться: ямки, коряги, островки подводной растительности, камни и т. п. Но лучшими местами по праву считаются бровки, особенно верхние. Там “дежурит” средний по размеру хищник, просматривая с глубины более мелкое и ровное плато. А самые крупные щуки, судаки и окуни стоят уже непосредственно в русле, особенно в глубоких ямах.

Русло редко идет посередине реки, это бывает только на прямых участках; чаще же, особенно на поворотах, русло подходит к какому-то одному берегу, иногда почти вплотную. Это бывает видно даже по характеру берега: если он крутой, обрывистый, то скорее всего и в воде глубина быстро растет. Такие места предпочтительнее для ловли, т. к. здесь линии концентрации хищников сближаются и шансов поймать их больше (рис. 95).

С заметным похолоданием воды (сентябрь — октябрь) картина распределения по акватории меняется. Большинство рыб скатывается из мелких, быстро остывающих притоков в большую реку, а от берегов уходит в глубину. Небольшая часть хищника остается в увядающей траве у берега, основная масса концентрируется вблизи бровок и на ямах.

Но на каждом водоеме есть отдельные участки, где рыба независимо от сезона держится практически постоянно: это устья притоков, ямы, глубокие заливы, коряжники, крупные камни, подводные возвышенности — “пятачки”, иногда просто заросли “донной травы”. Такие точки — самые перспективные места для рыбалки, поэтому их надо запоминать, изучать и облавливать особенно тщательно.

Приведенная схема расположения рыбы в значительной мере условна, ведь нужно учитывать не только фактор пространства, но и фактор времени. Конечно, хищник не всегда дежурит в засаде на конкретном месте, часто он довольно активно перемещается в поисках добычи. Например, судак со своей стоянки в глубокой яме выходит кормиться на бровку, а в темное время может охотиться вплотную к берегу, т. е. в разное время он встречается в разных местах водоема. То же самое в значительной мере относится к щуке и окуню. И если в каком-то месте изучить график передвижения хищника, то можно удачно ловить его практически в любое время года и суток.

Но, тем не менее, на каждом месте рыба задерживается определенное время: где-то чуть — чуть, а где-то и подольше. И если на нашу схему “наложить” распределение хищника по зонам с учетом времени, то картина все-таки получится похожая.

В идеале вместе с факторами пространства и времени необходимо учитывать и фактор активности рыбы. Ведь у хищника тоже есть время “еды” и время отдыха. И для нас полчаса “жора” намного интереснее, чем несколько остальных часов, когда рыбу можно соблазнить, только “ударив приманкой по носу”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Андреев - То, ушедшее лето [Роман]](/books/1080690/viktor-andreev-to-ushedshee-leto-roman.webp)