Геннадий Федотов - Русская печь

- Название:Русская печь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО

- Год:2003

- ISBN:5-04-008191-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Федотов - Русская печь краткое содержание

Печное искусство — особый вид народного творчества, имеющий богатые традиции и приемы. «Печь нам мать родная», — говорил русский народ испокон веков. Ведь с ее помощью не только топились деревенские избы и городские усадьбы — в печи готовили пищу, на ней лечились и спали, о ней слагали легенды и сказки.

Книга расскажет о том, как устроена обычная или усовершенствованная русская печь и из каких основных частей она состоит, как самому изготовить материалы для кладки и сложить печь, как сушить ее и декорировать, заготовлять дрова и разводить огонь, готовить в ней пищу и печь хлеб, коптить рыбу и обжигать глиняные изделия.

Если вы хотите своими руками сложить печь в загородном доме или на даче, подробное описание устройства и кладки подскажет, как это сделать правильно, а масса прекрасных иллюстраций поможет представить все воочию.

Русская печь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

печки, отмечал даже отец космонавтики К.Э. Циолковский. Один из его современников М.Е. Филиппов, хорошо знавший великого ученого, вспоминал: «Константин Эдуардович был необыкновенно наблюдательным человеком. Помнится случай. Однажды зимой, в сильный мороз, уходя от меня, он стал всматриваться внутрь топившейся печки и вдруг сказал, обращаясь к моей жене:

— Евгения Павловна, ваша печка не может печь хлеб.

— Да, Константин Эдуардович, не печет.

— Наверное, или низ хлеба не пропекается, или верх подгорает?

— Откуда вы это знаете, Константин Эдуардович?

— А как же. В устройстве печного свода не соблюден закон физики, — отвечал Константин Эдуардович, направляясь к двери…»

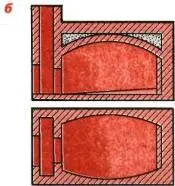

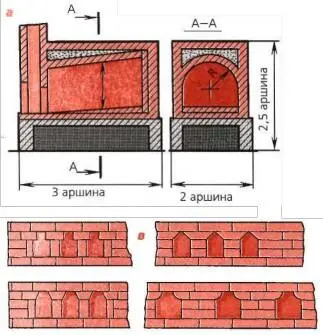

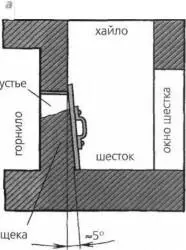

Видимо, печь, на свод которой обратил внимание ученый, клал горе-печник. Сведущие печеклады свод делали с таким расчетом, чтобы он, подобно поду, также имел подъем в сторону задней стенки горнила. Благодаря этому усиливается тяга, причем горячие газы плавно огибают стенки и поверхность свода, равномерно передавая тепло всему массиву, печи, а также отражая его на печной под. Однако и такое устройство горнила некоторых печников все же не удовлетворяло. Интуитивно чувствуя влияние физических законов, действующих во время сжигания топлива, они пришли к выводу, что для горнила наиболее рациональна бочкообразная форма (рис. 6, б). Конечно, кладка такого свода требовала большого мастерства и отнимала много времени, но зато печь была намного экономичнее и работала с полной отдачей.

Рис. 6

Очень важно, чтобы печь не только хорошо прогревалась, но и продолжительное время сохраняла тепло. С этой целью между стенками печи и сводом засыпали различные теплоемкие материалы, которые хотя и медленно нагреваются, зато долго держат тепло. Традиционно для засыпки применяли битое стекло, глиняные черепки, щебень, гальку, песок и осколки кирпича.

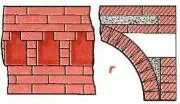

Со стороны лицевой поверхности, которую принято называть в печном деле зеркалом, как правило, устраивали на уровне засыпки специальные углубления — печурки (рис. 6, в). С помощью печурок увеличивается теплоотдача печи. Пожалуй, их можно было бы назвать тепловыми форточками: если печь хорошо протоплена, из печурок так и пышет теплом. Объясняется это тем, что в печурке нет теплоизоляционного слоя и ее торец отделяет от горнила стенка свода толщиной всего в полкирпича (рис. 6, г).

Печурки использовались не только для ускорения нагревания помещения, но и в качестве сушилок.

Вернувшись с улицы, в печурки клали сырые рукавицы, варежки, носки. Чем больше печь имеет печурок, тем быстрее нагревается помещение. Однако пропорционально этому печь остывает. Исходя из этой закономерности, печник вместе с хозяевами решал, сколько печурок нужно сделать и какой величины они должны быть.

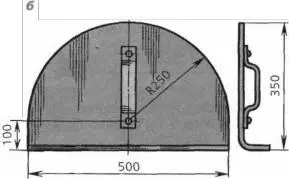

Над печурками обычно клали еще два ряда кирпичей, а затем сверху настилали так называемую перекрышу — верхнюю горизонтальную площадку, перекрывавшую печь над тем участком, где находилось горнило. Горнило было отделено от шестка стенкой с прямоугольным или округлым проемом — устьем. Стенки, расположенные по бокам устья, называли щеками или скулами, а верхнюю — газовым порогом или порожком. Порожек задерживает горячие газы в горниле и оставляет значительную часть тепла. После окончания топки устье печи закрывают металлической заслонкой (рис. 7, а). Чаще всего заслонки делали из листового металла (рис. 7, б).

Рис. 7

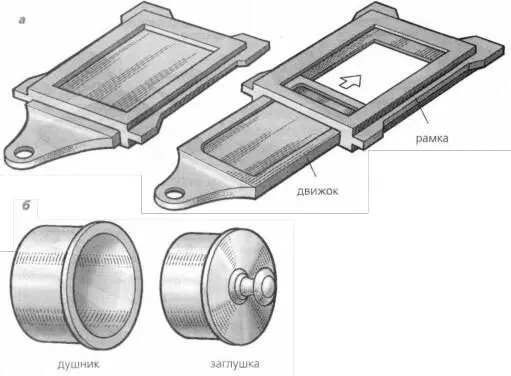

Зажиточные хозяева могли при желании купить отлитые из чугуна заводские заслонки. Они обычно были декорированы орнаментальным рельефом. Отдельные образцы таких заслонок с полным правом можно отнести к произведениям декоративно-прикладного искусства. Разумеется, чугунные заслонки были намного тяжелее листовых, поэтому чаще всего вместо одной они имели две ручки. Во время топки печи и приготовления пи щи заслонку использовали как регулятор тепловых потоков. Например, для того чтобы меньше тепла уходило в трубу, заслонкой прикрывали (заслоняли) часть устья. К концу топки, когда дрова в печи догорали, устье закрывали на две трети, оставляя лишь узкий проем. При полном закрывании печи заслонка должна плотно прилегать к устью. Если стенка, в которой находилось устье, была строго вертикальной, то между нею и заслонкой образуется щель. Но стоит заслонку плотно прижать к щекам устья, как она тут же упадет. Чтобы этого не происходило, опытные печники заранее стенку с устьем делали с наружной стороны с небольшим наклоном. В процессе топки дым из устья попадает в широкий раструб, который находится над шестком. Называют его перетрубьем или щитком. Первое название, как уже говорилось, объясняется его расположением непосредственно перед трубой, а второе — тем, что он защищает помещение от дыма. На щитке обязательно устанавливается душник для самовара (рис. 8, б). Он состоит из втулки и заглушки. Втулка закрепляется в печной кладке с помощью стальной проволоки. В нее должна свободно входить труба, идущая от самовара. Когда самовар не ставят, душник закрывают заглушкой. Если фабричный душник приобрести не удавалось, его изготовляли из кровельной стали. Причем нередко вместо цилиндрических мастерили прямоугольные, с квадратными заглушками.

Внутренняя часть перетрубья, находящаяся непосредственно перед трубой, называется хайлом.

Рис. 8

Хайло «заглатывает» идущий из устья дым, словно огромная пасть какого-то чудища. Стенки его постоянно покрыты сажей. Чтобы печь не дымила, в хайле не должно быть резких выступов. Кирпичи старались стесать так, чтобы дым плавно огибал их и свободно проходил в трубу.

На границе между хайлом и трубой устанавливают вьюшку (рис. 9). Она предназначена для того, чтобы закрывать трубу после окончания топки печи, а также регулировать выход горячих газов из горнила. В старину встречались вьюшки, сделанные полностью из обожженной глины, но позже их стали отливать из чугуна. Традиционная чугунная вьюшка состоит из трех частей: рамки, блинка и крышки (рис. 9, а). Если две пер вые детали имели повсеместно одинаковые названия, то крышку всюду называли по-разному: кол паком, противнем, нахлобучкой, ладкой и сковородой. В отличие от обычной печной задвижки, вьюшка перекрывает трубу более надежно. При закрытии трубы в рамку сначала вставляется блинок, а потом сверху надевается крышка (рис. 9, б). Между крышкой и блинком образуется воздушная прослойка, а, как известно, воздух — прекрасный тепло- изолятор. Стоит вспомнить хотя бы двойные стекла в зимних рамах или двойные двери в погребе. При отсутствии заводских чугунных вьюшек, их нередко изготовляли из листового металла. Причем отверстие рамки, а также форма блинка и крышки при этом могли быть прямоугольными (рис. 9, в). При их изготовлении руководствовались фактическими размерами дымохода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: