Геннадий Федотов - Русская печь

- Название:Русская печь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО

- Год:2003

- ISBN:5-04-008191-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Федотов - Русская печь краткое содержание

Печное искусство — особый вид народного творчества, имеющий богатые традиции и приемы. «Печь нам мать родная», — говорил русский народ испокон веков. Ведь с ее помощью не только топились деревенские избы и городские усадьбы — в печи готовили пищу, на ней лечились и спали, о ней слагали легенды и сказки.

Книга расскажет о том, как устроена обычная или усовершенствованная русская печь и из каких основных частей она состоит, как самому изготовить материалы для кладки и сложить печь, как сушить ее и декорировать, заготовлять дрова и разводить огонь, готовить в ней пищу и печь хлеб, коптить рыбу и обжигать глиняные изделия.

Если вы хотите своими руками сложить печь в загородном доме или на даче, подробное описание устройства и кладки подскажет, как это сделать правильно, а масса прекрасных иллюстраций поможет представить все воочию.

Русская печь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

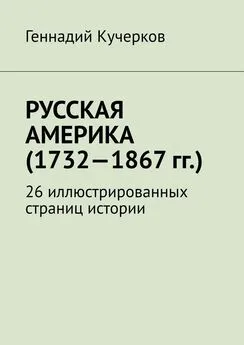

удобные способы получения огня, «деревянный», или «живой» огонь, как его тогда называли, утратил свое практическое значение. Однако сохранилась вера в его священный характер и чудодейственную силу. Считалось, что живой огонь может остановить падеж скота и эпидемии различных болезней. Поэтому, как только наступала беда, крестьяне вытирали из дерева живой огонь, разжигали от него костры, через которые прогоняли скотину. Чтобы все беды обходили стороной крестьянский дом, в первый день нового года, а также в другие крупные праздники печь затапливали с помощью живого огня. С середины XIV века вплоть до 1700 года новый год на Руси начинался с 1 сентября (14 сентября по новому стилю) на Семен- день. И хотя в XVIII–XIX веках новый год, как и во всей Европе, в России встречали уже 1 января, традиция вытирать живой огонь из дерева 1 сентября по-прежнему сохранялась. Вечером 31 августа (по старому стилю) во всех печах гасили старый огонь, то есть выгребали из горнушки находившиеся там уголья и высыпали их в чугун-тушильник, прикрыв его сверху сковородой. В ту¬ шильниках, вынесенных во двор, уголья скоро угасали… Наутро извлекали из дерева новый живой огонь и растапливали от него печь. Существовало множество самых различных приспособлений, с помощью которых можно было получить живой огонь. Например, укрепляли горизонталь-

Русская печь 225

но короткий сухой брус и ставили на него сверху ребром доску с прибитыми к ней ручками. Брус терпеливо пилили доской до тех пор, пока дерево в месте трения не начинало тлеть. На обуглившуюся древесину клали трут, потом мелкие лучинки и раздували огонь. Это был живой огонь, который разносили по избам и растапливали от него печи.

Порой для добывания живого огня в деревне сооружали специальное приспособление, рассчитанное на многократное пользование. Исследователь народного быта С. Максимов писал, что в Новгородской губернии крестьяне «ежедневно в Ильинскую пятницу добывают себе живой огонь, и затем затопляют им все печи… Для вытирания живого огня устраивается даже постоянное приспособление в виде машины, так называемый вертушок. Два столба врыты в землю и наверху скреплены перекладиной. В сере дине ее лежит брус, концы которого просунуты в верхние отвер

стия столбов таким способом, что могут свободно вертеться, не переменяя точки опоры. К поперечному брусу, одна против другой, приделаны две ручки, а к ним привязаны крепкие веревки. За веревки хватаются всем миром и, среди всеобщего упорного молчания (что составляет непременное условие для чистоты и точности обряда), вертят брус до тех пор, пока не вспыхнет огонь в отверстиях столбов».

Живой огонь можно было добыть и в одиночку. Для этого использовали применявшиеся для сверления различные ручные приспособления (рис. 76, б, в). Вместо сверла в них вставляли круглые палки, концы которых упирали в дощечку из сухого дерева.

Когда печь, зажженная от живого огня, была протоплена, часть угольев сгребали в горнушку и присыпали золой.

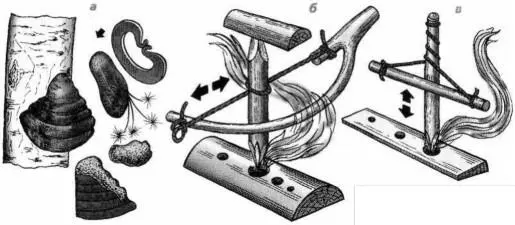

Современный способ растопки печи. Появление спичек намного упростило разведение огня и растопку печи. Перед тем как начать

Рис. 76

226 Геннади й Федотов

затапливать печь, открывают трубу и сгребают с пода оставшуюся там золу и потухшие уголья в совок. После этого приступают к разведению огня. Сначала на под, недалеко от устья печи, кладут небольшой клубочек бересты, стру жек или сухой травы. Можно, конечно, положить и скомканную газету (рис. 77, а). Над берестой строится из лучинок шалашик (рис. 77, б). Затем шалашик обкладывают поставленными под углом короткими тонкими чурочками. После этого в ход идут поленья средней толщины. Если поленья березовые, то их ставят в шалаше берестой внутрь (рис. 77, в). Теперь достаточно поджечь бересту, и она тут же передаст огнен ную эстафету лучинкам. От них пламя через некоторое время перебирается к тонким, а затем более

толстым чуркам. Проходят мгновения, и пламя уже облизывает края поленьев, находящихся наверху. Медленно, как бы нехотя, но поленья все же начинают загораться. Когда же пламя полностью охватит их, небольшой дымок, которым сопровождался огонь в самом начале постепенно исчезает. Поленья начинают разгораться, и вот уже чистый бездымный огонь полыхает в печи, наполняя горнило сильным и ровным жаром. Разумеется, подобное горение возможно только в том случае, если растопка и дрова хорошо про сушены. Однако случается, что сыроватые дрова никак не разгораются. Некоторые современные хозяйки, порой недолго думая, плещут на них керосин, солярку или бензин. Делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку это

Рис. 77

Русска я печь 227

может привести к ожогам рук, лица, а иногда и пожару.

Чтобы огонь сильнее разгорался, хозяйки в старину сыпали на тлеющие дрова несколько щепотей поваренной соли и сразу же клали сверху несколько хорошо просушенных поленьев.

Если на поленьях уже успел образоваться слой древесного угля, огонь можно раздуть. Обычно стряпухи просовывали голову в устье печи и дули что есть силы на тлеющие поленья. Процедура эта малоприятная, дым ест глаза, а поднявшаяся от резкого потока воздуха зола попадает в глаза. Чтобы избежать всех этих неприятностей, следует воспользоваться трубочкой, сделанной из полого ствола дудника или из ветки бузины, в которой удалена сердцевина. В наше время для этих целей можно приспособить бамбуковую палку или металлическую трубку, на одном конце которой вставлен мундштук из деревянной катушки (рис. 77, г). Поддувальные трубки из дерева, травы и бамбука от соприкосновения с огнем могут загореться. Но этого можно избежать, если на их кон цы надеть короткие металлические трубки, например гильзы от охотничьего ружья. Поддувальную трубку нужно всегда хранить где-нибудь поблизости от печи, чтобы при необходимости ею можно было бы воспользоваться.

Очень удобно иметь при печи кочергу с соплом. Ее нетрудно изготовить из стальной, медной или алюминиевой трубки диаметром около 20 мм. Чтобы отформовать рабочую часть кочерги, с одного конца вставляют в нее стальную полоску толщиной 3–4 мм на глубину примерно 150 мм. На том участке, где находится полоска, трубку проковывают, а затем сгибают под прямым углом. Кончик полученной кочерги скашивают под углом 45°, а в противоположный конец вставляют деревянный мундштук. Такой универсальной кочергой удобно поправлять го рящие поленья в печи, сгребать уголь и золу, а при необходимости раздувать тлеющие уголья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: