Валерий Хорев - Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата

- Название:Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4420-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Хорев - Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата краткое содержание

В этой книге автор – реставратор-прикладник с большим опытом работы – рассказывает об искусстве самостоятельного восстановления предметов старины и технологических тонкостях обхождения с ними, описывает ряд простых и действенных приемов так называемой домашней реставрации.

Теперь вы, как доктор Айболит, сможете пришить новую ножку старинному креслу и вылечить носик вековому самовару. Дерево и золото, кожа и фарфор – все помолодеет в ваших руках!

Значительный объем материала посвящен реставрации старинного оружия – вопросу, который до сих пор мало представлен в специальной и популярной литературе. Материал богато иллюстрирован авторскими фотографиями высокого качества, сделанными непосредственно в ходе реставрации.

Книга в популярной форме рассказывает об искусстве восстановления предметов старины, окружающих нас в повседневной жизни или заполняющих коллекции.

Это не справочник и не учебник, а увлекательный обзор технологических тонкостей обхождения с семейными и коллекционными раритетами. Книга написана легким, простым языком без привлечения специальной терминологии, изобилует историческими отступлениями и экскурсами, позволяющими лучше понять судьбу предметов в коловращении времени, их особенности и конструктивные нюансы.

Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме того, девяносто девять из каждой сотни обладателей икон не в состоянии вразумительно атрибутировать свое сокровище не только по возрасту, но даже по сюжету или типу, и порой оказывается, что выгнутый дугой кусок липовой доски с трудноразличимыми фигурами является раритетом XV века. Поэтому, прежде чем вообще что-либо предпринимать, постарайтесь найти знатока, способного оценить предмет. Зачастую в качестве недурного эксперта может выступить батюшка из ближайшей церкви, если не один, так другой, третий, или дьякон, поскольку многие священнослужители в силу своей профессии и личного интереса знают об иконах больше нас с вами. Как минимум, вам расскажут о сюжете и приблизительном возрасте, хотя сформулировать достоверное резюме вроде «конец XVI века» или «девятнашка» способен только опытный специалист.

Кстати, о «девятнашках». Отчего-то подавляющее большинство владельцев полагают себя хранителями уникальных творений. Менее чем на XVII век они решительно не согласны!

А приглядишься – «она» и есть, или вообще начало ХХ-го.

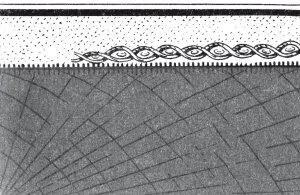

Что представляет собой русская икона с точки зрения изготовления? Это темперная живопись, нанесенная на тщательно подготовленную основу. Если не брать в расчет редкие экземпляры, писанные, например, на холсте, как картины, то это будет доска. Разумеется, не голая. Классическая икона в поперечном сечении состоит из четырех-пяти слоев, расположенных в строго определенной последовательности (рис. 163). Не вдаваясь в терминологические тонкости (например, что назвать грунтом, а что левкасом), мы видим следующее:

Рис. 163

ОсноваКак правило, это хорошо просушенная, ровная, бездефектная доска, оклеенная тканью, именуемой паволокой (лучше всего новый льняной холст). Иногда, редко, паволока отсутствует. Самая популярная древесина – липа, тополь, особенно в южных районах, но на севере встречаются иконы на березе, сосне, ели, лиственнице. Великолепен неподвластный жукам-точильщикам кипарис, но это экзотика.

Паволока предохраняет рабочую поверхность от растрескивания. Она может покрывать как всю икону, так и отдельные ее части. Бывает, что крепкая паволока отслаивается от основы вместе со слоем левкаса и живописи, благодаря чему последние предохраняются от разрушения, тогда как сама доска превратилась в ничто.

ЛевкасЭто тертый мел или алебастр на осетровом, мездровом и т. п. клею. В российской традиции общепринят чисто белый, гладкий левкас, просвечивающий из-под живописи и не втягивающий в себя связующее вещество красок, но встречаются также и рельефы по левкасу, придающие изображению особую выразительность. Толщина слоя довольно значительна – от 1 мм до 2—3-х, в зависимости от размера доски.

ЖивописьРазумеется, это наиболее важная часть иконы, собственно и делающая доску произведением искусства и культовым атрибутом. Веками на Руси иконы писали в технике желтковой темперы, пришедшей к нам из Византии в конце X века вместе с искусством иконописи вообще.

Темпера (от итальянского «temperare» — «смешивать краски») представляет собой то или иное красящее вещество, затертое на связующем – водной эмульсии яичного желтка. Такие краски по долговечности тона и цвета намного превосходят масляные, но, начиная с XVII века, в России распространилась так называемая фряжская (т. е. итальянская) манера иконописи, предполагающая как работу чисто маслом, так и сочетание красок.

ПокрытиеГотовое и полностью высохшее произведение покрывалось тонким слоем олифы или масляного лака для предохранения красок от неблагоприятных внешних воздействий (кроме грубых механических). Крайне редко, на белорусских и украинских иконах, использовали белок куриного яйца. В наши дни успешно кроют смоляными художественными лаками – пихтовым, акрил-фисташковым и т. д.

Здесь под словом «олифа» не следует понимать ту отвратительную коричневую жидкость, что продавалась когда-то из липкой бочки в хозяйственных магазинах, а ныне расфасована по бутылкам. В давние времена олифа изготавливалась путем длительной очистки и отбеливания первосортного льняного (макового, орехового, конопляного) масла по специальной технологии. Также известна привычка иконописцев именовать олифой все покрывные составы, включая лаки, являющиеся растворами натуральных растительных смол в масле. Поэтому, глядя сегодня на черную пленку, из-под которой едва просматриваются фигуры, не стоит думать: «Экой дрянью крыли раньше!» На деле икона была покрыта великолепным, прочным, прозрачным лаком, но сотня-полторы лет не самого комфортного хранения сотворили бы с любым современным синтетиком гораздо худшее. Забегая вперед, можно посоветовать акрил-фисташковый художественный лак как наиболее прочный и долговечный.

ОкладЭто украшения, закрепленные на иконе поверх живописи. Они могут быть как фрагментарными, так и сплошными, оставляя лишь окна для ликов, рук и ног. Чаще всего оклады металлические – латунные, бронзовые, серебряные, жестяные, посеребренные и позолоченные. Уникальные экземпляры делались и делаются с использованием драгоценных металлов, эмалями, самоцветными камнями и т. д. Известны также вышитые бисером и жемчугами матерчатые оклады и даже резные деревянные, с подкраской по левкасу и позолотой. Поскольку вряд ли у вас дома висит подобный эксклюзив, ограничимся простыми чеканными, басменными и штампованными изделиями XVII–XIX веков. Чеканку видели и представляют все, а басма – это тонкий лист мягкого металла, отбитый свинцом на соответствующей фигурной матрице, нечто вроде штамповки, но без пуансона, повторяющего в обратном рельефе матричный рисунок. Настоящую штамповку стали применять в серийном производстве дешевых окладов с XIX столетия.

КиотК самой иконе непосредственного отношения не имеет. Это просто застекленный (как правило) коробок, иногда причудливой формы, единственное назначение которого – защищать предмет от внешней среды. В реставрационной практике восстановление киотов или подгонка их под размер доски занимает довольно ощутимое место, но с технологической точки зрения это не более чем обычная краснодеревная работа, вовсе не связанная с живописью. Очень часто и даже как правило внутри киота имеются пышные цветы и кружева, изготовленные из чрезвычайно тонкой, но жесткой латунной или бронзовой фольги, окаймляющие икону, словно облако. Будучи единожды смяты, эти сложные пространственные букли поддаются восстановлению с огромным трудом и требуют необыкновенно осторожного обращения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: