Максим Жмакин - Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках

- Название:Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-68490-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Жмакин - Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках краткое содержание

Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

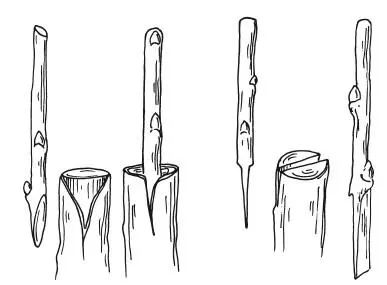

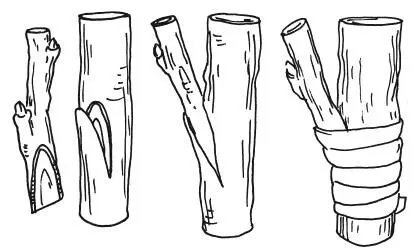

Рисунок 17.Прививка за кору

Прививка в щель делается также в период, когда кора яблонь или груш легко отделяется от древесины. Черенок для такой прививки выбирают очень тонкий. У его основания срезают клин в 2–3 см, а на ветви делают разрез длиной 5 см. Черенок устанавливают в щель таким образом, чтобы на нем остались 6–8 почек для образования плодовой ветви. При этом способе щель необходимо обработать садовым варом, а обвязка и дополнительное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые предполагается использовать для прививания, лучше всего заготавливать в конце осени (последние дни октября – начало ноября). Обрезают их с созревших побегов возрастом 1 год, растущих с южной стороны деревьев и кустарников.

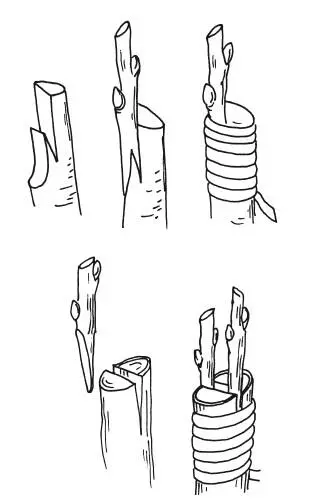

Прививка в боковой зарез

Данная технология очень распространена. Она является оптимальной в процессе весенней прививки. Такую прививку нужно выполнять непосредственно после того, как будут проверены растения, подвергшиеся окулировке. Операцию проводят специальным прививочным ножом с прямым лезвием. По мнению опытных садоводов, ее лучше всего делать в апреле, пока почки на подвоях не раскрылись.

Процедура следующая. На черенке дерева выполняют 2 маленьких плоских среза, которые похожи на две линии, соединяющиеся клином книзу. При этом они соприкасаются между собой сбоку черенка. Получается своего рода двугранный угол. Длина среза должна быть раз в 3–5 больше диаметра надрезаемого черенка. Над срезом находятся две почки, которые и станут отправной точкой в последующих действиях.

Отмеряют 1 см вверх от верхней почки и отрезают остальную часть. При этом нужно, чтобы нижняя почка непременно располагалась на внешней от срезов стороне. То есть она должна находиться около их верхнего конца. Затем надо тщательно прочистить подвой водой, протереть и выполнить разрез так, чтобы он ориентировался набок и вниз – получается своеобразная щель, куда с усилием вставляют черенок.

Рисунок 18.Прививка в боковой зарез

После перевязки место операции тщательно и обильно обрабатывают садовым варом, высоко окручивая.

Дерево оставляют в покое на 1–1,5 недели, после чего верхние почки освобождают от земли, их закрывающей (рис. 18).

Прививка в расщеп

В случае слишком большого диаметра подвоя применяют прививку в расщеп. Сначала в месте прививки срезают подвой так, чтобы получилась гладкая поверхность. Большой привой рекомендуется пропилить на 2 см выше выбранного места. Шероховатость среза означает, что пропил нужно делать несколько ниже прежнего среза.

Рисунок 19.Прививка в расщеп

Далее берут острый инструмент и расщепляют подвой, воткнув в расщеп что-нибудь в качестве распорки. При установке привоя родоначальные слои должны совместиться. В обвязке нет необходимости, так как расщеп держит привой. Место копулировки смазывают воском для предотвращения его высыхания (рис. 19).

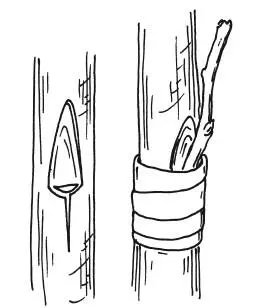

Паразитарная прививка

Обычно эта технологию используют, если при перепрививке взрослых деревьев толщина привоя в 5–10 раз меньше, чем у подвоя. Особенность прививки: ветку, на которую прививали, срезают лишь в том случае, если прижился черенок, иначе рана, нанесенная прививкой, затягивается, и ветка продолжает расти. Отсутствует какое-либо вмешательство в крону.

Все начинается с подготовки черенка, который станет привоем. Отсчитав 2–3 почки, выполняют косой срез, длина которого превышает диаметр черенка в 2,5–3 раза, после чего верхний срез, расположенный над почкой, обрабатывают садовым варом. Затем принимаются за дерево-основу. Для этого в выбранном месте его надрезают на глубину примерно в 4 мм и режут немного с отрицательным углом к основанию сучка, формируя отвесный край. Потом под этим отвесным краем выреза с помощью ножа для копулировки делают надрез коры и отводят ее края в стороны. Далее в разрез сужающейся стороной и до упора вставляют привой, вспученную кору плотно придавливают пальцами и несколько раз обматывают лентой с самого низа надреза до его отвесного края и обратно, где конец ленты прикрепляют к подвою садовым варом (рис. 20).

Рисунок 20.Паразитарная прививка

Садовый вар нужен и для полного обмазывания места операции. В заключение прикрепляют бумажку с номером и фиксируют проделанную прививку в журнале.

Спустя 10–15, порой бывает, что и 20–25 дней, почки привоя станут набухать, а это свидетельствует о том, что его жизнедеятельность активизировалась. Параллельно с этим активно развиваются почки черенка ниже места операции, но появляющиеся побеги следует резать, поскольку они расходуют питательные вещества, необходимые привою. Когда он приживется, все, что находится выше места прививки, аккуратно удаляют – так черенок будет лучше расти.

Защита растений от заморозков

Заморозки крайне негативно действуют на растения, и пусть они смогут их пережить, но подобный стресс не проходит бесследно – рост временно замедляется, что влечет за собой снижение урожайности. Так что растения необходимо предохранять любыми способами.

Вероятно, самой древней из технологий защиты от заморозков является дымление. Еще римские садоводы и огородники распределяли по участку кучки сухих лавровых листьев или листьев других видов деревьев, поджигали и окуривали плотным дымом зеленых питомцев.

Однако дым будет защищать растения, только если распространяется вплотную к земле, т. е. стелется. Это происходит, когда температура дыма чуть выше, чем температура окружающего воздуха. В результате дым не позволяет земле остудиться, тем самым защищая растения от переохлаждения. Результат будет удовлетворительный, если не будет ветра.

Создание дымовой завесы дело достаточно простое – нужно только собрать мусор, торф, опилки, деревяшки и т. п. и насыпать из них кучки на участке. Чтобы они лучше горели, внутрь можно положить материал, который быстро загорается, а снаружи – мокроватый, производящий много дыма. Кучи запаливают при температуре –3–4 °C с последующим потенциальным понижением. Дымом обрабатывают участок, пока температура не поднимется выше (рис. 21).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: