Николай Курдюмов - Экодача – безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих

- Название:Экодача – безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-113338-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Курдюмов - Экодача – безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих краткое содержание

Экодача – безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Факт: почти все растительные семейства – микоризники. Некоторые вообще без грибов жить не могут. Вспомните хотя бы вересковые, брусничные, облепиху, орхидеи, лещину – те без своего гриба даже не прорастают.

Если ризосферные микробы – специализированные магазины, то микориза – гипермаркет. Видимо, обмен продуктами и питание она увеличивает многократно. И прежде всего снабжение водой. Микориза – настоящий насос. В природе она фактически исключает водный дефицит, усиливая подачу воды часто на порядок. И вода это не простая – растворы минералов, витаминов и других важных БАВ.

Особо важна поставка калия (К) и фосфора (Р), без которых нет нормального развития и плодоношения. Их запасы в почве огромны, но калий быстро вымывается, а фосфор, наоборот, очень трудно растворить. Фактически, частый дефицит Р и К – результат отсутствия микоризных грибов.

Однако прямой дефицит Р и К – только часть проблемы. Это простой «стройматериал». А есть ещё и сами «строители»: гормоны развития. Закладкой плодовых органов руководят именно они. И тут открывается ещё одна, возможно, главная роль микоризы. Оказывается, сам гриб может стимулировать свои растения, поставляя корням определённые гормоны. Например, гиббереллины, растительные гормоны роста.

Основное питание – динамическое, за счёт почвенного пищеварения. Дополнительное, запасное – гумусное. Как первое, так и второе в норме – симбиотическое, и лишь при невозможности симбиоза – автономное.

И вот недавнее открытие: грибы создают «коммуникационные сети». Опыты с использованием меченых атомов показали: гриб подключается не к одному, а сразу ко многим растениям, связывая их в единую систему. Фактически, с помощью микоризы растения и кормят, и стимулируют друг друга. Как видим, сверхорганизм биоценоза – не метафора, а буквальность. Он имеет даже «кровеносную систему»! Не потому ли растительные сообщества так устойчивы?

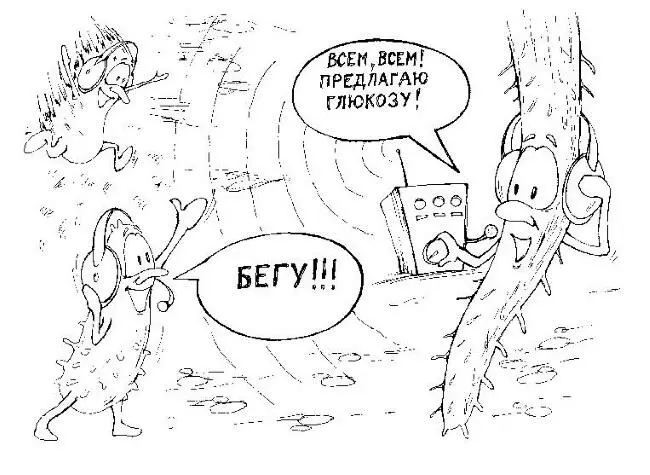

Нам важно следствие этого общения: гриб интенсивно забирает «лишнюю» глюкозу, давая растению всё для её нового синтеза. Фактически, микориза стимулирует усиление фотосинтеза.

Страшно подумать: в копаных и паханых почвах все эти древние природные механизмы убиты. Полезным грибам тут не выжить, фауны крайне мало, а микрофлора наполовину патогенная. И вот это – «агрокультура»! Может, потому и живут наши растения, как одинокие путники в пустыне: страдают, болеют и плодоносят не каждый год?

Итак, вырисовывается более ясная картина растительного питания.

Основное питание – динамическое , за счёт почвенного пищеварения. Дополнительное, запасное – гумусное . Как первое, так и второе в норме – симбиотическое , и лишь при невозможности симбиоза – автономное .

Иначе: растения питаются органикой так же, как и минералами – при возможности. Но научная агрономия почему-то выбрала только минеральную агрохимию.

Углеродное питание: воздух или почва?.

Менделеев жил в эпоху, когда людям ещё снились периодические таблицы…

Можно ли вообще сомневаться в классических азах ботаники? Например, в том, что растения поглощают углекислый газ из воздуха? Это же ещё Тимирязев блестяще доказал! Однако современная агрономия ставит это под большое сомнение. Поступление углеродав растение идёт, видимо, разными путями.

Мы с коллегами продолжаем обсуждать этот вечный вопрос, и вот что есть на сегодня.

Агрономия очень много говорит о минеральном питании. И создаётся иллюзия, будто бы оно – главное. Но рассмотрим сухую массу растений. Половина растительной ткани – углерод. Ещё 20 % – кислород, 15 % – азот, 8 % – водород. Итого – около 90 %, собственно, воздуха и воды. Ведь большая часть почвенного азота – тоже из воздуха. И только 5–7 % растения – зола, минералы: фосфор, калий, кальций и магний. Микроэлементов – сотые доли процента.

Налицо факт: самая важная часть растительного питания – углерод. А его единственным источником классика Тимирязева считает углекислый газ,СО 2.

Растения лепят органику из СО 2и воды. Мы окисляем её обратно до СО 2и воды. Так и обмениваемся: мы – все едоки органики – даём растениям углекислый газ, а они нам – органику и кислород. Таков взгляд классики.

Но вот проблема: углекислого газа в воздухе катастрофически мало – всего 0,035 %. Культурным растениям, с их явно завышенной продуктивностью, его не должно хватать. Летом, в солнечный и безветренный день, вокруг листьев быстро создаётся «вакуум» углекислого газа, и чем выше от земли, тем больше его дефицит. В теплице, уже через шесть недель после внесения навоза, уровень СО 2падает до 0,01 %! Установлено: при такой концентрации СО 2 фотосинтез резко падает, а при ещё меньшей почти замирает.

Всё это как-то не вяжется с буйным процветанием растительного царства. Разве могли растения миллионы лет так рисковать своим выживанием?.. Например, высоко в горах, или на Крайнем Севере? Не поспешил ли Климент Аркадьевич [3] Тимирязев.

, приписав поглощение СО 2только листьям?.. Если не листьями – как добывают растения столько углерода?

Вот осмысленные мною рассуждения А.И. Кузнецова и ещё нескольких опытников.

Углерод – да. Но откуда?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

РИЗОСФЕРА – буквально: «корнесфера». Поверхность всех юных активных корешков, густо населённая микробами-симбионтами. Все корешки «очехлены», одеты слоями ризосферных микробов.

2

МИКОРИЗА – буквально: «грибокорень». Симбиоз растений с грибами. Многие грибы присасываются или даже врастают в клетки корешков, плотно обмениваясь с ними разными продуктами. У некоторых растений, например у орхидных, грибы прямо живут в корнях, как клубеньковые бактерии у бобовых.

3

Тимирязев.

Интервал:

Закладка: