Сергей Кашин - Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад

- Название:Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ классик

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-08461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кашин - Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад краткое содержание

Каждому делу – свое время. Это особенно актуально для работ на огороде. Благодаря этой книге вы узнаете обо всех сезонных особенностях работ на приусадебном участке, а также мы раскроем секреты правильной, а значит, успешной прививки вашего сада.

Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

♦у груши и яблони в соответствии с силой развития и возраста их именуют плодовыми прутиками, копьецами, кольчатками, плодухами и плодушками;

♦у вишни – букетными веточками;

♦у сливы – букетными веточками и шпорцами.

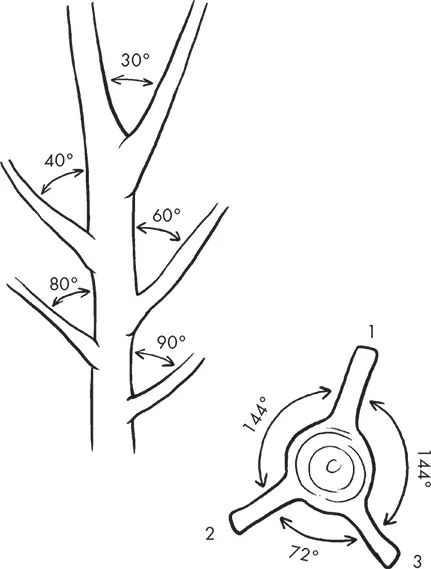

Угол, под которым от ствола и достаточно крупных ветвей отходят более мелкие ветви, называется углом отхождения. Именно от него зависят интенсивность роста и развития боковых веток, а также прочность их соединения со стволом или несущей ветвью (чем более острый угол отхождения, тем более непрочной является развилка, тем более она подвержена расщеплению). Наилучшим считается угол отхождения в 40–45°.

Если рассматривать горизонтальную проекцию смежных скелетных ветвей, то можно заметить, что между ними образуются углы, называющиеся углами расхождения. Они считаются прочными, если их значение составляет не менее 90°. Наглядно углы отхождения и расхождения представлены на рис. 12.

Рис. 12. Углы: а – отхождения; б – расхождения: 1, 2, 3 – отходящие от ствола ветви

На плодовых растениях представлены различные виды почек:

♦1) вегетативные (ростовые), обеспечивающие рост надземной системы. Они располагаются на боковых поверхностях побегов и ветвей, а также на их концах. По месторасположению делятся на:

а) верхушечные (на концах побегов);

б) пазушные (в пазухах листьев);

в) спящие (в пазухах листьев в основании побегов);

г) придаточные (в над– и подземной частях растения);

2) генеративные (цветковые), из которых последовательно развиваются цветки и плоды.

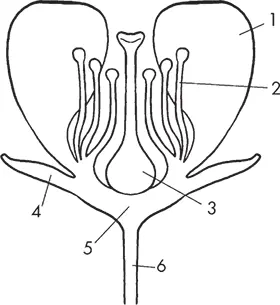

Цветки относятся к органам полового размножения растений и имеют достаточно сложное строение (рис. 13).

Тычинки и пестик есть реализация женского и мужского начала соответственно. Когда на пестик попадает пыльца, то находящаяся в его составе семяпочка оплодотворяется, в результате чего из разросшегося цветоложа образуется плод, из семяпочки – семена.

Активным органом надземной части растений являются листья, в функции которых входит участие в фотосинтезе (синтезе органических веществ из неорганических). Лист плодового растения состоит из черешка, к которому крепится листовая пластина. Листья различны по форме верхушки (остистая, остроконечная, заостренная, округлая, усеченная), основания (сердце– и почковидное, округлое и др.) и краю (цельнокрайний, волнистый, зубчатый и др.).

Рис. 13. Строение цветка вишни (схема): 1 – лепесток; 2 – тычинка; 3 – пестик; 4 – чашелистик; 5 – цветоложе; 6 – цветоножка

Подобно строению надземной части, в подземной в порядке убывания величины различаются:

♦скелетные корни нулевого, первого, в ряде случаев второго порядка ветвления;

♦полускелетные корни второго, третьего, иногда четвертого порядка ветвления. Скелетные и полускелетные корни объединяют образования диаметром от 3 мм до нескольких сантиметров и длиной от 30 см до нескольких метров;

♦обрастающие (или мочковатые) корни четвертого и последующих порядков ветвления. Они более тонкие (1–3 мм) и короткие (до 30 см) и классифицируются на:

а) ростовые (белого цвета), предназначены для проникновения вглубь, поглощения влаги;

б) проводящие, которые образуются из ростовых, но отличаются от них цветом – бывают темно-коричневыми. По мере роста и развития растения превращаются в скелетные и полускелетные корни. Их функции – транспорт воды и питательных веществ, обеспечение вертикального положения растения в пространстве;

в) всасывающие, заканчивающиеся последовательно точкой роста с конусом нарастания и чехликом; зоной роста; зоной всасывания, от которой отходят многочисленные корневые волоски; зоной отмирающих волосков; проводящей зоной корня.

Система мелких обрастающих корней называется корневой мочкой.

В зависимости от величины отдельных корней корневые системы бывают стержневыми и бесстержневыми. В первых отчетливо выделяется главный, наиболее развитый корень, вторые представляют собой совокупность примерно одинаковых по размеру скелетных корней. Если они покрыты корневыми мочками, то образующиеся корневые системы называются мочковатыми.

В соответствии с положением в пространстве корни делятся на вертикальные (растут вниз) и горизонтальные (располагаются почти параллельно поверхности почвы).

Глубина залегания и радиус распространения скелетных корней определяется различными факторами, в частности зоной произрастания, породой дерева, свойствами почвы, характером ухода за деревом и др. Если почвенные условия благоприятны, глубина распространения вертикальных скелетных корней составляет:

♦в северной зоне: 1–2 м при радиусе горизонтальных корней 30–50 см;

♦в средней зоне: 2–4 м и 50–75 см соответственно;

♦в южной зоне: 5–12 м и 100–120 см соответственно.

Таково в общих чертах строение плодовых деревьев. Знание данного материала поможет вам правильно выбрать место и способ прививки.

Для пользы дела

Закладывая сад, приобретайте деревья районированных сортов. В наибольшей степени для этого подходят двулетние саженцы, хотя вишня, черешня, слива и абрикос прекрасно приживаются и в однолетнем возрасте. У саженца должно быть, как минимум, три боковые ветви, корни длиной 35–40 см, здоровое место прививки.

Подвои и привои

В основе прививки лежит свойство растений заживлять нанесенные раны и срастаться между собой, давая прочные соединения (рис. 14).

Растение, на котором осуществляется прививка, называется подвоем, а прививаемая часть – привоем. С прививками возникает проблема влияния подвоя на привой и наоборот. Можно привести случаи, когда оно практически отсутствует. В частности, после прививки томата на картофель экземпляры, как и раньше, плодоносят и на томате поспевают помидоры, а у картофеля образуются подземные клубни; можно на земляную грушу привить подсолнечник, но при этом в последнем не образуется инулин, имеющийся в топинамбуре; у двудомных растений каждая из привитых составляющих сохраняет свою половую принадлежность; наконец, разные сорта, привитые на одно дерево, не утрачивают своих сортовых особенностей.

Все это может навести на мысль, что между подвоем и привоем отсутствует какое-либо взаимное влияние, а если и возникают какие-либо изменения, то они не наследуются растениями при семенном размножении.

Несмотря на то что отрицать подобные факты не имеет смысла, согласиться с такой точкой зрения нельзя. Между подвоем и привоем складываются довольно сложные взаимоотношения, и от каждого из них зависит дальнейшая судьба дерева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: