Сергей Кашин - Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения

- Название:Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Рипол классик

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-08460-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кашин - Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения краткое содержание

Современные технологии – хорошо, но не когда речь идет об удобрениях, ведь все мы хотим собирать со своих грядок полезные плоды, без химических добавок. В этой книге мы расскажем о самых простых и эффективных удобрениях, которые помогут вырастить прекрасный урожай без вредных компонентов и лишних финансовых затрат.

Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме того, цвет почвы определяют те или иные вещества-пигменты, которые входят в ее состав. Так, верхние слои обычно имеют темные оттенки коричневого и серого вследствие присутствия в них значительного количества гумуса.

В том случае, если в состав грунта входят марганец или железо, частицы приобретают красноватый, коричневый либо охристый оттенок. Почвы становятся белесыми, как правило, при активизации процесса оподзоливания, то есть вымывания минеральных компонентов. Кроме того, подобную окраску грунт получает также вследствие засоления, осолодения и окорбоначивания, а также при увеличении содержания каолина, магния, кремнезема, гипса и углекислого кальция.

Почвы в горизонтах в большинстве случаев не имеют чистой окраски. Цвет того или иного слоя грунта достаточно сложен для точного определения. Чаще всего ученые при описании используют составные прилагательные (например, красновато-коричневая, сизо-бурая, белесовато-сизая и т. п.). При этом доминирующий оттенок обычно занимает последнюю позицию.

Состав

Постоянно происходящие на нашей планете процессы выветривания приводят к тому, что твердые, обладающие плотной структурой горные горизонты с течением времени трансформируются, приобретая вид рыхлой массы, компонентами которой являются частицы разной величины. Их принято называть механическими элементами.

Те из них, которые имеют приблизительно одинаковый размер, постепенно соединяются, образуя фракции. По характеру совокупностей последних можно судить о механическом составе грунта на данном участке.

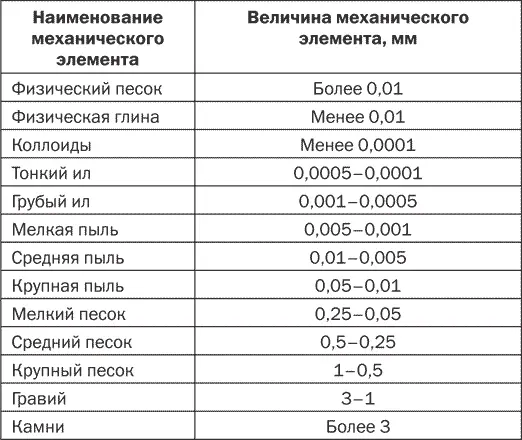

Для определения механических элементов в почвоведении принято применять классификацию, разработанную профессором Н. А. Качинским (табл. 2).

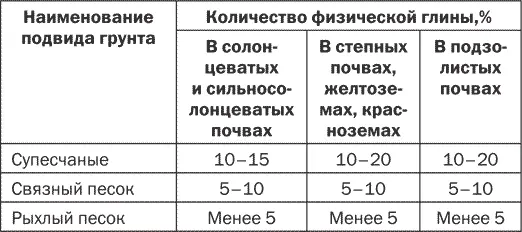

В зависимости от количества механических элементов той или иной величины все почвы делятся на несколько разновидностей. Для описания и установки типа грунта используется классификация Н. А. Качинского, представленная в табл. 3. Основу разделения почв на подвиды составляют данные о содержании в них физической глины, или компонентов, величина которых не достигает 0,01 мм.

Механический состав грунта следует считать важнейшим параметром для определения почвенного подтипа. Кроме того, такую характеристику нужно учитывать при выборе методов обработки и мероприятий для ее окультуривания и повышения уровня плодородия.

Таблица 2. Классификация механических элементов грунта с учетом величины механических элементов

Таблица 3. Классификация почв с учетом их механического состава

Окончание табл. 3

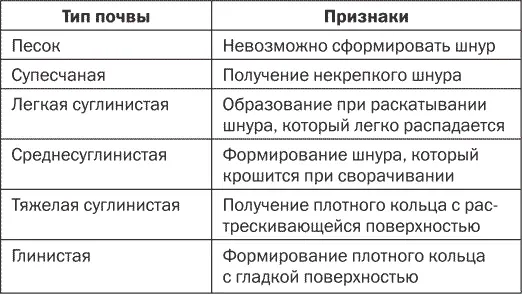

Данное качество почвы обусловливает и другие ее характеристики. К ним относятся, например, уровень влажности, влагоемкость, температура, порозность и т. д. Для его определения применяется особый способ, который не требует использования специального оборудования. Сначала нужно немного увлажнить небольшой комок грунта и раскатать его в шнур средней толщины. Результат этих действий позволит определить тип почвы (табл. 4).

Таблица 4. Определение типа почвы с использованием мокрого способа

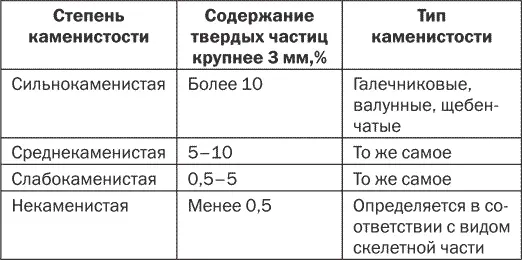

Классификацию разновидностей почв можно также проводить на основании, например, степени их каменистости. Первая такая систематизация была представлена в середине XX века Н. А. Качинским (табл. 5).

Таблица 5. Классификация почв в зависимости от степени каменистости

Характеристика основных видов почв

Глинистые почвы не случайно называются тяжелыми. Их главными отличительными свойствами являются повышенная плотность и вязкость. При увлажнении они чрезмерно слипаются и становятся почти непригодными для обработки и выращивания растений.

Грунт данного типа легко распознать. В процессе его перекопки образуются комки значительной величины с плотной структурой. Если оставить вскопанный участок с глинистой почвой на некоторое время, то комья быстро слипнутся, и тогда перекопку нужно будет повторить. Особенности глинистых грунтов (высокая плотность, слипание и заплывание) обусловлены строением и маленьким размером составляющих его частиц, а также небольшой величиной пространства – пор – между ними.

Кроме того, с повышенной плотностью глинистых грунтов связана их низкая воздухопроницаемость, что делает успешное выращивание на них растений почти невозможным. Дело в том, что в таком случае к корням не поступает достаточного количества кислорода. Это, в свою очередь, приводит к торможению роста и развития растительных видов. Отсутствие кислорода губительно действует и на микроорганизмы, обитающие в почве и являющиеся важной составляющей процесса почвообразования.

Недостаток воздуха приводит к тому, что замедляется распад органических компонентов почвы. В результате грунт становится бедным, а растения не получают требующихся им для нормального развития питательных веществ. Известно, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.

Для глинистых почв характерна не только воздухонепроницаемость, но и структурная спрессованность (высокая степень плотности). Она также оказывает негативное влияние на почвообразование и характеристики грунта. Такие почвы обычно практически не пропускают влагу, что обусловливает невозможность развития внутренней капиллярной системы, являющейся важным условием создания оптимальной среды для роста растений.

При увлажнении вода задерживается в поверхностных слоях глинистых почв, в большом количестве скапливаясь в прикорневой зоне высаженных растений, которые загнивают и погибают вследствие избытка влаги.

Среди недостатков глинистых грунтов следует назвать их способность к заплыванию при чрезмерном увлажнении (естественном или искусственном). Дело в том, что капли воды, воздействующие на такие почвы, разрушают крупные комья. В результате образуются мельчайшие фракции, некоторое количество которых растворяется в воде. Оставшаяся же часть соединяется, формируя жижу, которая после некоторого высыхания преобразовывается в грунт, характеризующийся высокой плотностью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: