Николай Курдюмов - Как избавиться от вредителей и болезней, не навредив себе

- Название:Как избавиться от вредителей и болезней, не навредив себе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-101272-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Курдюмов - Как избавиться от вредителей и болезней, не навредив себе краткое содержание

Борьба с вредителями и болезнями с помощью химии – последнее дело, считает Николай Курдюмов. Ведь цель садовода – не стерильное растение, а достаточно здоровое, способное дать нормальный урожай. С этой задачей прекрасно справляется и сама природа, если ей не мешать, а помогать ее же методами. Как это сделать, автор расскажет в этой книге.

Книга также выходила под названием «Здоровье огорода и сада без всякого яда».

Как избавиться от вредителей и болезней, не навредив себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Смешанные посадки– искусство для увлеченных. Его осваивают немногие. В основном это дачники или фермеры-органисты. Но известны и полеводы. Есть знаменитые советские бригадиры, совмещавшие две культуры и получавшие двойные урожаи. Их отметили на ВДНХ, наградили медалями – и облегченно забыли.

Сидераты: «зеленое удобрение», культуры, высеваемые для улучшения плодородия и структуры почвы

Варианты совмещений каждый находит для себя, исходя из своих условий и целей. Мы пришли к трем простым вариантам.

Во-первых, рано весной сеем зелень: редиску, салаты, кресс, листовую горчицу, укроп, кинзу (она же кориандр) – просто вразброс, под грабли. Укрываем спанбондом или пленкой. Вылезло, встало – делаем прополочку. К моменту посадки огурцов и томатов почти все уже съедено, а редкие кусты укропа и кинза не мешают. В августе, после очистки гряд, стараемся сеять на свободные места все то же. Успеваем редиски поесть, зелени пожевать, прополоть еще разок. Запоздавшие салаты, кинза, горчица могут перезимовать, и весной созревают первыми.

Во-вторых, все лианы, вплоть до высоких томатов, у нас на шпалере. И сорняки не страшны, и места почти не занимают. Боковины грядок быстро освобождаются, и мы их мульчируем. Тут, по обеим сторонам, может расти что-то относительно лояльное к полутени: петрушка, укроп, баклажаны, кустовая фасоль. Два-три овоща на грядке, да еще укроп кое-где торчит, а то и астра какая, куст ноготков, цинния или овощная лебеда – и нормально.

И в-третьих, мы многое сеем пятнами: по одному погонному метру грядки. И защитный эффект есть, и совмещать проще, и менять культуру удобнее.

И, конечно, мы толсто мульчируем почву. И это – третий способ занять свою эконишу.

3) МУЛЬЧА.

Не всякий сорняк доползет до середины мульчи… Особенно, если это солома по щиколотку. Или даже опилки. Не будем сейчас повторять про органику, сохранение влаги, активизацию микробов. Мы – о сорняках.

Луговой дерн по весне – это слежавшийся войлок прошлогоднего травостоя. Только злак в состоянии проколоть его своей иголкой. А двудольному сорняку с его лопухами-семядолями – куда там! В лесу и того хуже: слой листвы слеживается в такую дерюгу, что пробивают ее только многолетники. Ну, они и асфальт пробить могут.

Под покров: посеять траву под борону, по уже растущей культуре – она укроет всходы от жары. Убрали пшеницу – трава осталась и буйно пошла в рост

Я и не представляю, что бы было на наших грядках без мульчи. Как только зелень убрана и рассада посажена, мы стараемся укрыть все (рис. 33). После этого видим в основном отдельные выползки пырея да вьюнок, с большим опозданием пролезший к свету. Ну, эти где угодно пролезут – не сержусь, уважаю. Пшик – и нету. А кто по хозяйской лени и выжил, так из мульчи двумя пальцами вытаскивается. Даже взрослые кусты лебеды и щирицы дергаются элементарно. Мульча всех обманывает: притворяется природной почвой. На самом деле застели огород фанерой, так все сорняки по поверхности корни и распустят. Чую, из этой идеи можно вытрясти что-то интересное. Типа съемного, капитального и прочного мульч-шаблона с готовыми прорезями для некоторых грядок. Подумаем?..

Рис. 33

…Итак, наша экониша больше не вывернута наизнанку – занята нами же. Предельно уменьшена сама причина сорняков– и они из года в год скромнеют. Вот теперь прополка – дело оправданное и разумное. Тут и гербициды не повредят – их нужно совсем немного, и хорошие орудия кстати: меньше сил и времени уйдет.

Умные орудия

«…Наконец купила полольник! А муж увидел, бритву снял, ушки разогнул и сделал… швабру. Родненький мой, позаботился! Ну, я уж молчу…»

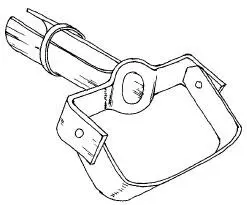

Рекорд по умности здесь все еще ставит плоскорез Фокина(рис. 34). Но, оказывается, и его можно улучшить. Например, потомственный опытник И. П. Левин из русской Гвоздевки, что под Воронежем, взял за основу лапу довоенного пропашника «Планет»: ведь его изобрели очень мудрые ребята! Плоскорез он затачивает не кверху, а книзу, на заглубление. Клин заточки широкий и узкий, как на лезвии секатора. Заточка – со всех сторон, и на вертикальной части лезвия тоже. Черенок лучше на полметра удлинить – и работать, меньше напрягая поясницу. И обязательно нужно усилить конец черенка железной манжетой: усердные огородники быстро разбивают крепежные отверстия, и черенок расщепляется. Плоскорезы фирмы «Судогодский плоскорез» (ныне – «ИЧП Дудина», есть сайт) такими манжетами снабжены.

Рис. 34

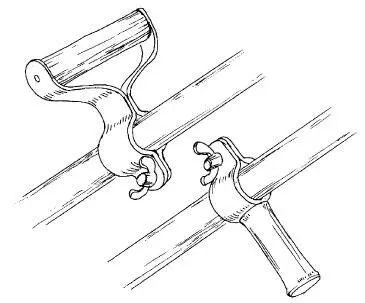

Вот еще «мелочь»: нижняя рука полющего или не полностью охватывает черенок, или излишне согнута. Это и утомляет мышцы. Для большой однообразной работы удобнее сделать подвижную фиксируемую рукояточку, вроде тех, что на рис. 35.

Рис. 35

Среди полольниковсамым эргономичным, на мой взгляд, остается «ручной культиватор», производимый в Воронеже, с отрезанными зубчатыми колесиками. Он описан в «Умном огороде» как «тяпка-бритва» (на рис. 36 показано, как нужно отпилить колесики). Конструкция напоминает лыжу: лезвие полольника – далеко впереди черенка. Поэтому его легко и тянуть, и толкать, почти не напрягая поясницу.

Рис. 36

Полольник «Стриж», выпускаемый в Новосибирске, хорош своим самозатачивающимся лезвием, но находится оно прямо под концом черенка (рис. 37). Толкать вперед такой инструмент не очень удобно, зато удобнее тянуть к себе. Для междурядной прополки весьма годится.

Рис. 37

Что значит плоскорез или полольник по сравнению с тяпкой?

«…Дача для меня была каторгой. Особенно донимал сорняк: через неделю приезжаю – все снова заросло. Уже компостная куча горой – а он все гонит! Смотрел я с тоской и безнадегой на это дело, и невольно вспоминалось из Библии: «И было чудище то огромно, стозевно и лаяяй». Это – думал я – про сорняк!

Сосед, начинающий дачник, поделился выводом: «Единственный способ борьбы с сорняком – забетонировать весь участок!» Поэтому, прочитав в газете о плоскорезе – бегом в магазин.

Плоскорез сделал с тонким черенком длиной 165 см. Легкий, удобный: за минуту враг повержен на площади около 10 м 2 ! Чуть увижу сорняк – рука сама тянется к плоскорезу, как к пистолету. Правда, порезал и всходы моркови, в связи с чем жена установила запретные зоны на участке, но это издержки. Теперь другая проблема: не хватает сорняка для мульчирования грядок и дорожек! Компостная куча исчезла. Про тяпку забыл.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: