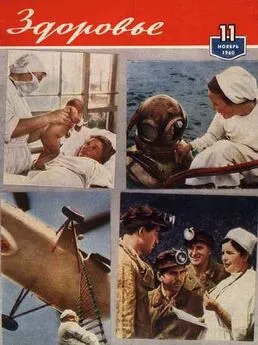

Журнал Здоровье №11 (71) 1960

- Название:Журнал Здоровье №11 (71) 1960

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Здоровье №11 (71) 1960 краткое содержание

Журнал Здоровье №11 (71) 1960 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мыши очень плодовиты и быстро достигают половой зрелости. Поэтому относительно скоро можно получить сведения о возможных влияниях условий космического полета на наследственность. У мышей будет исследоваться костный мозг, который, как известно, непрерывно вырабатывает кровяные клетки. Решение вопроса о том, как кроветворная система реагирует на условия космического полета, имеет первостепенное значение для выводов, непосредственно относящихся к здоровью будущих космонавтов.

Для решения вопросов влияния космического излучения на наследственность в опыт включены также плодовые мушки— дрозофилы. Они представляют собой классический объект таких исследований, так как очень легко изменяют свои наследственные свойства под влиянием разнообразных факторов внешней среды. Для тех же целей на борт корабля были взяты и различные микроорганизмы.

Ученые, изучающие развитие злокачественных новообразований у человека, в последнее время широко культивируют опухолевые клетки вне организма. Одна из таких культур также находилась в контейнере корабля-спутника. Сейчас наблюдают за тем, появились ли изменения в обмене веществ, морфологических и генетических свойствах этой хорошо изученной культуры.

Собак и других животных до полета тщательно исследовали с помощью биохимических методов. В частности, определяли особенности их обмена веществ и функциональное состояние некоторых органов, например печени. В настоящее время эти данные проверяются снова, что позволит установить даже самые тонкие изменения в биохимических процессах, если они появились в результате полета.

Для сохранения здоровья человека огромное значение имеет его естественная и приобретенная невосприимчивость к различным инфекциям, сопротивляемость вредоносному действию микроорганизмов. Когда ослабевают защитные свойства организма, даже микробы-сапрофиты, то есть такие, которые постоянно обитают на поверхности кожи и слизистых оболочек человека и обычно совершенно безвредны, способны вызывать тяжелое заболевание. Поэтому у собак перед полетом была исследована фагоцитарная активность крови (поглощение бактерий белыми кровяными тельцами) и ее бактерицидные свойства (наличие в крови ряда веществ, губительно действующих на микробов). Были подвергнуты исследованию также бактерицидные свойства и естественная микрофлора кожи животных. Повторение таких исследований поможет ответить на важный вопрос о возможных влияниях космического полета на естественные защитные функции живого организма.

Предварительно оценивая общие итоги этого биолого-медицинского опыта, следует отметить прежде всего то, что он снова подтвердил передовое место советской науки и техники в исследованиях космического пространства. Первый в истории корабль-спутник с множеством живых существ был отправлен в космический рейс и в полной невредимости вернулся обратно на Землю.

Но прежде чем загорится зеленый сигнал для первого космического старта человека, советские ученые вместе с инженерами и рабочими должны дать ответ еще на много вопросов. Однако уже сейчас можно сказать, что этот исторический эксперимент очень и очень приблизил «ас к тому долгожданному дню, когда человек займет свое место в кабине космического корабля и отправится из своей колыбели в беспредельные просторы Вселенной.

Рисунок В. Медведева

Биохимия мозга

Действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Г. Е. Владимиров

Природа наделила человека удивительным органом — мозгом. Это он регулирует сложнейшие процессы, протекающие в нашем теле, обеспечивает постоянство температуры, единство организма и внешней среды.

На протяжении многих веков ученые настойчиво пытались познать строение мозга, его химический состав, особенности обмена веществ. Благодаря бурному развитию науки и техники, которые позволили значительно усовершенствовать экспериментальные исследования, удалось разгадать многие тайны мозга. Сейчас уже известно, как он устроен, из каких веществ состоит. Достаточно хорошо изучены и химические процессы, протекающие в головном и спинном мозгу. Существует даже специальная отрасль науки — биохимия мозга, изучающая химические процессы, происходящие в нервной ткани.

Как известно, обмен веществ, без которого немыслимо существование любой живой материи, — это бесчисленный ряд очень сложных химических превращений. Процессы обмена веществ в нервных клетках имеют ряд специфических особенностей. О них мы и расскажем читателю.

Одна из особенностей состоит в том, что химические реакции в нервной ткани происходят очень интенсивно. Если весь организм человека в состоянии покоя потребляет около 300 кубических сантиметров кислорода в минуту, то оказывается, что мозг поглощает шестую часть этого количества, то есть 50 кубических сантиметров. Столько же кислорода нужно и сердцу, но оно ведь неустанно выполняет значительную механическую работу.

Такая активная биохимическая деятельность тканей мозга происходит непрерывно. Исследования показали, что мозг поглощает одинаковое количество кислорода независимо от того, бодрствует человек или спит.

Интересно отметить, что все ткани живого организма обладают одним замечательным свойством: они в течение некоторого времени могут существовать и без кислорода, за счет так называемых анаэробных процессов, то есть процессов, протекающих без поглощения кислорода. Правда, эти процессы в состоянии поддержать в течение долгого времени жизнь лишь таких тканей, в которых обмен веществ не отличается большой интенсивностью. Нервная ткань, в которой химические превращения протекают очень быстро и отличаются чрезвычайной сложностью, может в таких условиях нормально функционировать две — четыре минуты. Отсюда становится ясно, как чувствителен мозг к недостатку кислорода.

Кислородное голодание может наступить от различных причин. Одной из них является подъем на высоту в верхние слои атмосферы, где воздух разрежен.

В 1875 году трое французских ученых — Тиссандье, Кроче-Спинелли и Сивель — поднялись на воздушном шаре на высоту около восьми километров. Внезапно один за другим из-за недостатка кислорода они потеряли сознание. Когда спустя два часа воздушный шар приземлился, в чувство пришел только лишь Тиссандье.

При некоторых хирургических операциях может произойти остановка сердца, а иногда по характеру операции, производимой на крупных сосудах или на сердце, приходится выключать из кровообращения мозг. Это опасно для нервной ткани. Спустя 4–5 минут в ней начинаются необратимые изменения. Знание биохимических процессов, протекающих в мозгу, позволило ученым разработать методику оказания помощи человеку, находящемуся в состоянии клинической смерти. Таким образом было спасено немало жизней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: