Журнал Здоровье №9 (69) 1960

- Название:Журнал Здоровье №9 (69) 1960

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Здоровье №9 (69) 1960 краткое содержание

Журнал Здоровье №9 (69) 1960 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Коварство ионизирующих излучений заключается и в их особом влиянии на потомство.

Универсальный радиометр. Это не только измерительный прибор, но и сигнализирующий. Если радиоактивность воздуха чуть-чуть превысит норму, он начинает подавать сигналы

Радиометр, или, как его называют иначе, разведчик. С его помощью можно обнаружить радиоактивные вещества

Такие дозиметры носят в кармане

В настоящее время человечество начинает широко применять атомную энергию в мирных целях. В этом деле Советский Союз занимает одно из первых мест. Именно у нас была построена первая в мире атомная электростанция. В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию новых атомных станций. У нас создан первый атомный ледокол. Все это оказалось возможным благодаря тому, что разработаны и активно применяются методы безвредного использования новых источников энергии и рассчитаны способы физической защиты человека от действия радиации. Установлены предельно допустимые дозы облучения. Строжайшее соблюдение режима труда и мер профилактики для всех, кто имеет дело с ионизирующим облучением, — основная и надежная гарантия здоровья.

Большой опыт экспериментальных исследований, проведенных на животных, позволил установить эффективные меры лечения лучевых заболеваний. В качестве необходимых средств борьбы с лучевой болезнью можно указать на применение различных средств гемотерапии (кровопускание и переливание крови или кровезаменителей), антибиотиков и витаминов.

Так как кроветворная ткань костного мозга при острой лучевой болезни поражается в наибольшей степени, то в экспериментах были предприняты попытки пересадки (трансплантации) ткани костного мозга от здорового животного к облученному. В опытах была доказана возможность приживления трансплантированных кровотворных клеток. Но вопрос о значении и эффективности метода пересадки костномозговых клеток у человека пока нельзя считать окончательно решенным. Ученым многих стран, которые сейчас работают над этой проблемой, предстоит еще решить ряд весьма трудных практических задач.

Наука располагает достаточными средствами для того, чтобы с успехом применять атомную энергию для технических целей и для медицинских нужд. Лучевой энергией пользуются для распознавания болезней, для лечения злокачественных опухолей, некоторых болезней кожи, крови, внутренних органов. Все это дает основание утверждать, что мы знаем основные механизмы действия лучевой энергии на организм человека и животных. Известны и активно применяются различные системы защиты от вредного влияния ионизирующей радиации. Поэтому теперь атомные силы природы будут еще более широко поставлены на службу человеку.

Крепкими, закаленными, здоровыми растут советские школьники. Вид Камала и Махары — учеников ташкентской школы № 59 — наглядное тому подтверждение

Фото Д. Шоломовича

Пожиратели бактерий

Кандидат медицинских наук М. Д. Крылова

Рисунки К. Hевлера

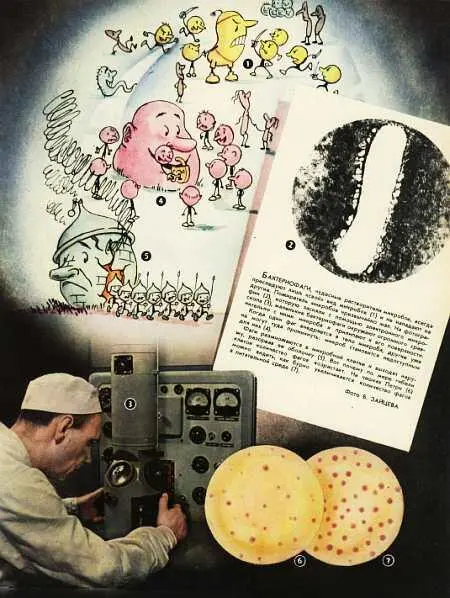

Бактериофаги, чудесные растворители микробов, всегда преследуют лишь «свой» вид микробов ( 1) и не нападают на другие. Пожиратель микробов чрезвычайно мал. На фотографии ( 2), которую засняли с помощью электронного микроскопа ( 3), маленькие бактериофаги окружают огромного сравнительно с ними микроба и прилипают к его поверхности.

Когда один фаг внедряется в тело микроба, другие уже не могут туда проникнуть: микроб становится недоступным для них ( 4).

Фаги размножаются в микробной клетке и выходят наружу, разорвав ее оболочку ( 5). Вот почему по мере гибели клеток количество фагов возрастает. На чашках Петри ( 6) можно видеть, как бурно увеличивается количество фагов в питательной среде ( 7).

Фото Б. Зайцева

Сколько вдохновенных строк посвятили поэты воспеванию безмятежного покоя природы! Но в тихом лесу, на просторах степей, не прекращаясь ни на миг, идет непримиримая борьба между зелеными соседями. А какие непрестанные сражения происходят в море между множествами живых существ! И сколько битв, схваток непрерывно совершается в мире вирусов и (бактерий…

Об одной из этих удивительных битв, о битве между фагами и микробами, мы хотим рассказать.

В конце XIX века (молодой русский ученый Николай Федорович Гамалея, придя однажды в лабораторию, с удивлением Обнаружил, что питательная среда в колбе — бульон, прежде мутная от кишевших там мириадов палочек сибирской язвы, почему-то не содержала уже и следа грозных бактерий. Бульон был чист и прозрачен. Бактерии чудесным образом растворились. Каково же было изумление исследователя, когда оказалось, что прозрачная среда приобрела способность растворять новые порции вредных бактерий.

В 1917 году французскому исследователю д’Эреллю удалось глубже проникнуть в тайну этого странного исчезновения микробов. Стремись понять причину необычного процесса растворения, когда шла растворителя не убывала, а с каждым часом (возрастала, ученый открыл новый мир мельчайших существ — виновников гибели бактерий. Он назвал этих злейших врагов микробов бактериофагами (слово «фаг» по-гречески означает пожиратель, в буквальном смысле бактериофаг — пожиратель бактерий).

Ученый установил, что фаги, как тень, следуют за микробами. (Везде, где есть микробы, могут быть найдены и фаги. Вездесущие спутники микробов, они живут в кишечнике больных и здоровых людей, на (росистой траве лугов, в воде тихих рек и озер, в воздухе, на поверхности фруктов и овощей. Почти все породы микробов имеют свой специальный вид фага. Только пневмококки, спирохеты, микроскопические грибы и дрожжи не имеют подобных врагов, а может быть, их еще Не обнаружили.

У фагов прихотливые вкусы. Они нападают только на свой вид микроба и оставляют без внимания чужие. Так, тифозные фаги растворяют только брюшнотифозные бактерии, а дизентерийным палочкам эти фаги не опасны.

Природа заложила в фаги необыкновенную жизненную стойкость к физическим и химическим воздействиям: некоторые из них могут годами сохраняться в высушенном состоянии, переносить тепло до плюс 100 градусов и холод до минус 185 градусов, выдерживать давление 3–6 тысяч атмосфер, не терять активности даже при воздействии на них формалином, сулемой,_ цианистым калием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: