Журнал Здоровье №2 (26) 1957

- Название:Журнал Здоровье №2 (26) 1957

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Здоровье №2 (26) 1957 краткое содержание

Журнал Здоровье №2 (26) 1957 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В конце прошлого века хирург Н. Н. Экк поставил ряд опытов. Он создал у собаки искусственное кровообращение, соединив воротную и нижнюю полую вены. В результате кровь из органов брюшной полости стала попадать в общий кровоток, минуя печень. Впоследствии эта операция была повторена и усовершенствована И. П. Павловым и его сотрудниками. Оказалось, что после наложения такого соустья животное могло прожить только несколько дней. Если же у собаки удалить печень, то она очень быстро погибает. Таким образом подтверждалось предположение, что главное значение печени не в желчеобразовании, а в каких-то более сложных и важных процессах. Что же это за процессы?

Уже само расположение печени в брюшной полости, на пути между кишечником, где переваривается и всасывается пища, и всем остальным организмом проливает некоторый свет на ее функцию. Не случайно вся кровь, оттекающая от брюшных органов, впадает в мощный венозный коллектор — воротную вену. Эта кровь несет, как известно, питательные вещества, расщепленные в процессе пищеварения, и, прежде чем лопасть в общий круг кровообращения, проходит через печень. Что же происходит в печени с кровью, оттекающей от органов брюшной полости?

Вспомним, что в организм из внешней среды поступают различные вещества, часть которых расходуется на энергетические цели, а часть используется на построение новых клеток и тканей и на замену отживающих и одряхлевших. Ненужные и вредные для организма вещества выводятся во внешнюю среду. Чем совершеннее организм, тем сложнее и многообразнее его взаимоотношения с окружающей средой. Чтобы высокоразвитый организм мог нормально существовать, состав его внутренней среды — крови и тканевой жидкости, заполняющей межклеточные пространства, — должен сохранять определенное постоянство. Если это постоянство изменяется, нарушаются и нормальные отправления органов и тканей.

Но как сохранить неизменным состав крови и тканевой жидкости, если продукты питания, попадающие в организм, резко отличаются по своему строению от тех веществ, которые входят в состав органов и тканей животного? Попав в общий кровоток, даже после переваривания в пищеварительном тракте, эти продукты резко изменяют состав крови и могут вызвать тяжелые заболевания животного. Очевидно, в организме в процессе эволюции должны были выработаться особые приспособления для химической переработки продуктов, поступивших извне, в вещества, характерные по своему строению для данного животного. Опыты с удалением печени или выключением ее из венозного кровотока брюшной полости наглядно показали, что именно печень и является одним из таких защитных приспособлений, своеобразным барьером, который лежит между желудочно-кишечным трактом и общим кругом кровообращения.

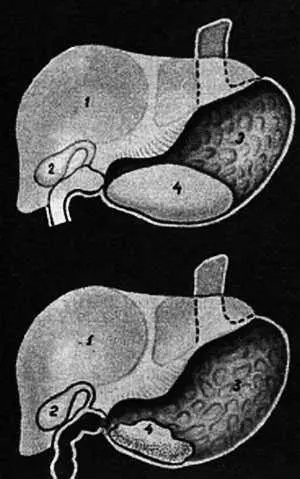

Во время пищеварения резко увеличивается образование и выделение желчи. Особенно усиливается этот процесс, когда в желудок и кишечник поступают жиры.

1— печень, 2—желчный пузырь, 3— желудок, 4— жиры

Еще в начале прошлого века было известно, что, исследуя состав крови, притекающей к органу и оттекающей от него, можно судить о процессах обмена веществ, совершающихся в самом органе. Если, например, кровь приносит к органу больше сахара, чем уносит, значит, клетки органа какую-то часть сахара задержали. То же относится к белкам, жирам и прочим необходимым для жизни веществам.

Но как исследовать обмен веществ в печени, если она упрятана в глубине брюшной полости и снабжающие ее кровеносные сосуды прикрыты кожей, подкожной клетчаткой, мышцами, брюшиной, сальником? В середине прошлого века знаменитый французский ученый Клод Бернар изучал деятельность печени, вырезав ее из организма. Это позволило ему выявить ряд очень интересных закономерностей. Но этот метод не мог, разумеется, заменить изучение биохимических процессов, протекающих в естественных условиях в печени живого организма.

После долгих лет упорного и «ропотливого труда советский ученый Е. С. Лондон разработал простой способ изучения роли печени в обмене веществ. Он подшивал к венам различных органов, в том числе и печени, тонкие трубки из нержавеющих металлов, через которые при помощи длинной иглы можно было легко насасывать кровь. Этот способ позволил изучить роль печени в обмене углеводов, жиров, белков и других веществ. Впоследствии Е. С. Лондон ввел в практику физиологического эксперимента такую трубку, через которую можно было вырезать маленькие кусочки ткани органа для изучения их химического состава.

Все эти экспериментальные исследования, произведенные на животных, а также наблюдения над больными людьми показали, что печень прямо или косвенно участвует во всех процессах обмена веществ, протекающих в организме.

Прежде всего исследователи обратили внимание на участие печени в углеводном обмене. Углеводы имеют огромное значение для жизни организма. Они содержатся главным образом в пище растительного происхождения. Из хлеба, картофеля, различных круп организм человека усваивает основной углевод — крахмал. В процессе пищеварения крахмал расщепляется до простого сахара— глюкозы, а она, пройдя слизистую оболочку кишечной стенки, проникает в кровь и через воротную вену попадает в печень. Сравнивая содержание глюкозы в крови, притекающей к печени и оттекающей от нее, ученые установили, что часть глюкозы задерживают клетки печени, а остальная часть проходит печень и током крови разносится по всему телу. Глюкоза, оставшаяся в печени, превращается в сложное углеводное соединение — гликоген, который из-за сходства с крахмалом называют «животным крахмалом». Гликоген задерживается в клетках печени в виде нерастворимых блестящих микроскопических глыбой. Но печень задерживает глюкозу лишь в том случае, когда содержание глюкозы, поступившей в кровь из кишечника, превышает десятую долю процента. В противном случае концентрация глюкозы в крови, протекающей через печень, не меняется.

Глюкоза — топливо животного организма. Без нее не может работать ни один орган. Некоторые органы используют ее непосредственно как источник энергии. Тогда она сгорает до углекислого газа и воды. Так происходит, например, в мозгу. Другие органы вначале превращают глюкозу в гликоген, а уж последний используют как источник энергии. Это относится главным образом к мышцам. В деятельном состоянии они потребляют в 3–4 раза больше сахара, чем в состоянии покоя. Каким же образом покрываются потери сахара во время работы?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: