Станислав Махов - Методы восстановления

- Название:Методы восстановления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Орел

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Махов - Методы восстановления краткое содержание

Методы восстановления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3. Перенапряжение – остро развивающееся состояние после выполнения однократной предельной тренировочной или соревновательной нагрузки на фоне сниженного функционального состояния организма (перенесенное заболевание, хронические интоксикации – тонзиллит, кариес зубов, гайморит и др.). Чаще это состояние развивается у квалифицированных спортсменов, которые способны благодаря хорошим волевым качествам выполнять большие нагрузки на фоне утомления. Клинически перенапряжение проявляется общей слабостью, вялостью, головокружениями, иногда обморочными состояниями, нарушением координации движений, сердцебиением, изменением АД, нарушением ритма сердца, увеличением печени (болевой печеночный синдром), атипическими реакциями сердечнососудистой системы на нагрузку. Эта форма утомления длится от нескольких дней до нескольких недель. Требуется вмешательство врача и тренера.

4. Перетренированность – это состояние, которое развивается у спортсменов при неправильно построенном режиме тренировок и отдыха (хроническая физическая перегрузка, однообразие средств и методов тренировки, нарушение принципа постепенности увеличения нагрузок, недостаточный отдых, частые выступления в соревнованиях), особенно на фоне очагов хронической инфекции, соматических заболеваний.

Перетренированность характеризуется выраженными нервно-психическими сдвигами, ухудшением спортивных результатов, нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Все сдвиги в реакциях резко выражены, отмечаются изменения ЭКГ, снижение сопротивляемости организма к инфекциям. Эта форма утомления требует вмешательства врача и тренера.

5. Переутомление – это уже патологическое состояние организма. Оно чаще всего проявляется в виде невроза, наблюдается, как правило, у спортсменов с неустойчивой нервной системой, эмоционально впечатлительных, при чрезмерных физических нагрузках. Клинические проявления похожи на свойственные перетренировке, но более четко выражены. Спортсмены апатичны, их не интересуют результаты участия в соревнованиях, у них нарушен сон, появляются боли в сердце, расстройство пищеварения, половой функции, тремор пальцев рук. Это состояние требует вмешательства врача и тренера.

Диагностика утомления основывается на учете субъективных и объективных данных. Поэтому спортсмены с различными формами утомления подлежат тщательному медицинскому обследованию, где учитываются показатели физического развития, дается оценка функционального состояния дыхательной системы (определяется жизненная емкость легких – ЖЕЛ, проводятся проба Штанге с задержкой дыхания на вдохе, проба Генчи с задержкой дыхания на выдохе), сердечно-сосудистой системы (проводятся электрокардиография, ортоклиностатическая проба, клинические анализы крови). Например, при переутомлении резко меняется нормальная приспособляемость сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам: замедляется скорость кровотока, повышается периферическое сопротивление крови, отмечаются признаки перенапряжения сердца.

Кроме того, уменьшается газообмен на 35–55 %, появляется белок в моче, резко увеличивается содержание молочной кислоты в мышцах и крови, наблюдается потеря веса до 13 %, снижается функция организма: меняется фагоцитарная активность нейтрофилов крови, ухудшаются бактерицидные свойства кожи.

Для диагностики острого утомления можно воспользоваться методикой изучения функционального состояния зрительного анализатора, в частности критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ). Резкое снижение КЧСМ после физической и нервной нагрузки указывает на торможение в ЦНС вследствие наступающего утомления. Методика проста и доступна в любых условиях.

В процессе диагностики утомления и функционального состояния спортсмена используются различные тесты и пробы. Ниже будут приведены некоторые из них.

1. Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений (ЧСС) и АД наиболее полно характеризуют функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Во время физической нагрузки при высокой тренированности ЧСС достигает 180–200 уд/мин. В состоянии острого утомления по сравнению с покоем она увеличивается в 1,5–2 раза. При нарастании утомления пульс может быть более частым или редким, нередко отмечается аритмия. Уровень АД также четко отражает степень утомления. Обычно при нарастании утомления АД повышается на 20–50 мм рт. ст. При остром утомлении после большой физической нагрузки минимальное давление падает до ноля (феномен бесконечного тона). Наблюдения над хоккеистами и борцами вольного стиля показали, что в состоянии острого утомления у них наблюдаются выраженные колебания ЧСС и АД с атипическими реакциями на функциональные пробы (З-разовый 15-секундный бег с интервалом 5 с, степ-тест, велоэргометрия).

Электрокардиография (ЭКГ) является важным методом диагностики утомления. В состоянии острого утомления отмечаются признаки перегрузки желудочков сердца и диффузные изменения миокарда (уплощение зубца Т, удлинение электрической систолы и предсердно-желудочковой проводимости, отрицательный зубец Т в III и II отведениях). В основе дистрофических изменений в мышце сердца лежит недостаточное коронарное кровообращение и развитие гипоксии.

Наиболее часто явления перегрузки сердца наблюдаются у спортсменов с очагами хронической инфекции: хроническим тонзиллитом, кариесом зубов, гайморитом и др. При функциональных пробах с физической нагрузкой наблюдаются неадекватная реакция, замедление времени восстановления, изменение конечной части желудочкового комплекса ЭКГ (низкий зубец Т на изолинии или отрицательный), экстрасистолия.

Признаки гипоксии миокарда могут быть обнаружены по ЭКГ: смещается сегмент S – Т, уплощается зубец T, учащается ритм сердца. Гипоксия создает благоприятные условия для развития аритмии или для усиления уже имеющейся.

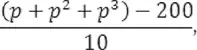

Простой тест Руффье-Диксона:

где p – пульс в покое, p2– пульс после 20 приседаний, p3 – пульс после минуты отдыха.

Итоговые цифры 1–3 – очень хороший показатель, 3–6 – хороший. При этом решающей является ЧСС до нагрузки.

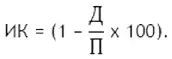

Индекс Кердо – соотношение АД диастолического (Д) и пульса (П):

У здоровых он близок к нулю; при преобладании симпатического тонуса увеличивается, при парасимпатикотонии уменьшается, становясь отрицательным. При равновесии состояния вегетативной нервной системы ИК=0. При сдвиге равновесия под влиянием симпатической нервной системы диастолическое АД падает, ЧСС растет, ИК>0. При усиленном функционировании парасимпатической нервной системы ИК<0. Исследование необходимо проводить в одно и то же время суток (например, утром после сна). ИК информативен в игровых видах спорта, где нервно-психическое напряжение высокое. Кроме того, этот показатель надо рассматривать в комплексе с другими показателями, в частности с биохимическими (лактат, мочевина, гемоглобин, гематокрит), с учетом напряжения физиологических функций. Необходимо учитывать этап подготовки, функциональное состояние, возраст и пол спортсмена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: