Александр Швецов - Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях

- Название:Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Владос»deb3a7bd-f934-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:5-305-00191-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Швецов - Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях краткое содержание

Справочно-методическое пособие раскрывает проблему медицинского обслуживания детей, системный подход к формированию их здоровья. Приводится критический анализ существующих методик организации питания, двигательного режима, закаливания детей. Освещаются вопросы медицинского контроля за состоянием здоровья дошкольников, посещающих ДОУ.

Пособие адресовано медицинским и педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений.

Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К ни разу не болевшим детям относятся лишь те, в истории болезни которых за прошедший календарный год отсутствуют данные об острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, т. е. заболеваниях, связанных со снижением неспецифической резистентности организма. Несчастные случаи, травмы, экстренные и плановые оперативные вмешательства, клинические обследования и пр. в учет не берутся.

Удельный вес ни разу не болевших детей рассчитывается на среднесписочный состав детей в ДОУ за год. Расчет последнего показателя осуществляется следующим образом: суммируется количество детей на первое число каждого месяца и делится на количество месяцев наблюдения.

ПЛАНОВАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В начале 90-× годов прошлого века в СССР, при общей численности около 90-100 млн детей, ежегодно отмечалось 47–48 млн случаев детских инфекционных заболеваний и 36–39 млн заболеваний гриппом и ОРВИ. Но уровень заболеваемости дифтерией, коклюшем, корью, большинством заболеваний простудной группы определяется не состоянием науки, а зависит исключительно от постановки профилактически-оздоровительных мероприятий в детских учреждениях.

Профилактически-оздоровительная работа в ДОУ определена двумя основными направлениями, содержание которых четко разграничено.

Плановое профилактическое обслуживаниепредполагает проведение комплекса мер по повышению специфической и неспецифической резистентности детского организма к неблагоприятным внешним воздействиям и охватывает всех здоровых детей в ДОУ, т. е. I и II А групп здоровья.

Оздоровительное обслуживаниепредполагает оздоровление детей из групп риска, в первую очередь детей со сниженной иммунорезистентностью (дети II Б группы здоровья, прежде всего, часто болеющие дети) и проведение определенного объема лечебно-оздоровительных мероприятий, исходя из возможностей ДОУ. Поэтому лучше всего это обслуживание реализуется в специализированных оздоровительных ДОУ для детей со сниженной резистентностью.

Основные виды воздействия на организм – это иммунотерапевтическое и иммунопрофилактическое. Иммунотерапия – это воздействие на иммунную систему, функция которой нарушена в результате различных причин, а также на возбудителя или его токсины. Иммунопрофилактика – это воздействие на не измененную иммунную систему с целью ее совершенствования, гибкости, мобилизации резервных возможностей. Иммунотерапевтические мероприятия – основа оздоровительной работы с детьми группы риска, иммунопрофилактические – основа плановой профилактической работы со всеми детьми в ДОУ.

Иммунотерапевтические и иммунопрофилактические мероприятия делятся на две группы:

• специфические –воздействие на системы клеточного (Т-лимфоциты) или гуморального (В-лимфоциты) иммунного ответа. Цель их – усилить или ослабить формирование иммунитета к возбудителю конкретного заболевания;

• неспецифические –основанные на способности иммунной системы реагировать на многие неспецифические стимуляторы или депрессоры.

Специфическая иммунопрофилактика

Модель иммунной системы человека совершенна. Своей целесообразностью и надежностью она восхищала всех, кто когда-либо исследовал ее. К сожалению, за последнее столетие иммунитет у человечества явно снизился. Об этом свидетельствует рост хронических воспалительных и особенно онкологических заболеваний во всем мире.

Вакцинопрофилактика в XX в. стала ведущим методом борьбы с инфекционными болезнями. Ликвидация оспы и контроль над многими тяжелыми инфекциями – заслуга, в основном, вакцинации. Нетрудно представить, какие бедствия постигнут человечество в случае прекращения прививок или даже временного снижения охвата ими. В 90-× годах наша страна пережила эпидемию дифтерии из-за снижения на 50–70 % охвата детей полноценными прививками против этой инфекции. Тогда было зарегистрировано более чем 100 тыс. случаев заболевания дифтерией, из которых около 5 тыс. оказались летальными. Прекращение прививок против полиомиелита в Чечне привело к тому, что в 1995 г. была вспышка этого заболевания. Ее результат – 150 паралитических и 6 летальных исходов.

На этих примерах и подобных ситуациях можно сделать вывод о том, что человечество стало вакцинозависимым. И речь идет не о том, прививать или не прививать (решение однозначное – прививать! ) ,а об оптимальном выборе вакцин, тактике проведения прививок, сроках ревакцинации и экономической эффективности использования новых, большей частью дорогостоящих вакцин.

Активная профилактическая вакцинация детей проводится в определенные периоды жизни, согласно «календарю прививок», представляющему собой систему иммунотерапевтических мероприятий, направленных на выработку общего специфического иммунитета.

В 1997 г., после 20-летнего перерыва, был принят новый Национальный календарь прививок (Приказ Минздрава № 375), а в 1998 г. – Федеральный закон об иммунопрофилактике в РФ. Заложенные в этих документах положения соответствовали рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как в отношении набора вакцин, так и по методам и срокам их введения. Данные за последние годы показали, что новые правила вакцинации и сокращение противопоказаний позволили существенно повысить охват детей прививками. Он достиг 90 % в отношении прививок против коклюша и более 95 % – в отношении других вакцин.

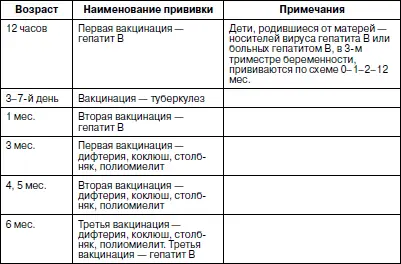

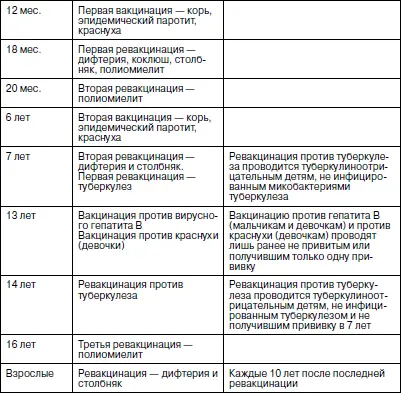

В 2001 г., учитывая новые возможности федерального финансирования вакцинопрофилактики, календарь прививок был вновь пересмотрен, одобрен Министерством здравоохранения России и внедрен с 2002 г. (табл. 11).

Таблица 11

Примечания: 1) иммунизация в рамках национального календаря прививок проводится вакцинами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном порядке;

2) применяемые в рамках национального календаря профилактических прививок вакцины, кроме БЦЖ, можно вводить одновременно (или с интервалом в один месяц) разными шприцами в разные участки тела.

Стремление педиатров и эпидемиологов к наиболее полному охвату профилактической вакцинацией детей и созданию, тем самым, специфической профилактической защиты у них встречает ряд трудностей. Прежде всего, это связано с ростом аллергической пораженности детей, при которой возникают сложности с иммунизацией детей, в то время как именно дети с измененной реактивностью более всего нуждаются в специфической защите от острых инфекций, в силу ослабления у них защитных механизмов. По мнению многих исследователей, медицинские отводы от профилактических прививок у этих детей должны быть максимально ограничены и освобождение детей группы риска от всех видов прививок и на длительный срок является неправильным. Таким детям, после проведения дополнительного обследования, необходимо составлять индивидуальный график иммунизации, использовать некоторые щадящие методы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: