Ерусалимский Львович - Экстерьер собаки и его оценка

- Название:Экстерьер собаки и его оценка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИЗДАТЦЕНТР

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7816-0024-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ерусалимский Львович - Экстерьер собаки и его оценка краткое содержание

Экстерьер собаки и его оценка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Напротив, «прямостепая» собака обладает углом маятника больше 60 градусов, что также заставляет тратить ее не наименьшее усилие при совершении работы на фазе взлета, где этот угол превышает 90 градусов. Кроме того, «прямостепая» собака уступает «верхастой» в длине и углах рычагов задних конечностей, т. е. в длине шага, а в результате — в качестве и стабильности карьера.

Отсюда естественный вывод, который многим заранее покажется очевидным: оптимальный тип борзой находится посередине, т. к. ему сопутствуют оптимальные биомеханические условия. Напоследок несколько слов о глубине груди и формате русской борзой.

Замечено, что борзые, обладающие глубокой грудью (т. е. грудью, доходящей до локтя), часто переворачиваются через голову, ударяя локтями о низкую грудину.

О формате. Для борзой естественно иметь несколько растянутый формат, так как иначе она обладает выпрямленным плечом (случай квадратного формата), т. е. укороченным шагом передней ноги; в результате у нее нарушается согласованность движений передних и задних конечностей, и собака не может развить нужной скорости, поскольку ее передние конечности «отстают» от задних, либо собака меняет аллюр — переходит на галоп, не будучи способной продолжать движение карьером, что также ведет к потере в скорости. Кроме того, мы уже отмечали, что прямоплечая собака легко переворачивается через голову в момент поимки зверя, поскольку прямое плечо сопряжено с отвесной пястью, т. е. с плохой амортизацией в момент резкой остановки, когда собаке надо мягкой быстро «приникнуть» передом к земле, а она вместо этого способна лишь жестко «тыкать» передними ногами. И, наконец, еще одно важное обстоятельство: удлинение формата ведет к большему исходному сгибанию задних конечностей в суставах и тем самым при их разгибании обеспечивает большую длину их шага.

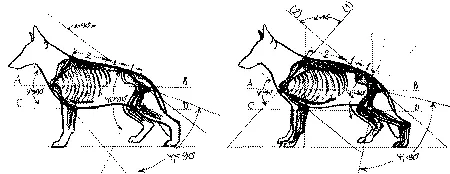

Теперь коротко просуммируем результаты проведенного исследования. Взяв за исходную классическую модель собаки по совокупности ее 4-х первых постулатов и заставив ее длительно работать в крайнем режиме, каким является карьер, мы пришли к необходимости в ее деструкции, выразившейся в следующем:

1. Пропорции свода борзой отличаются от классического соотношения 2:1:1 и выражаются формулой 1,7:1,3:1.

2. Угол маятника борзой в отличие от большинства пород не прямой, а острый, порядка 60 градусов.

3. Форма позвоночного свода аркообразная с наивысшей точкой, приходящейся на 1-й или 2-й поясничные позвонки, что соответствует середине верхней линии, считая ее длину от начала холки до корня хвоста.

4. Прямая, проходящая через оси плечелопаточного и тазобедренного суставов, пересекает линию горизонта под углом порядка 15 градусов, при этом выше расположенным является тазобедренный сустав.

5. На начальной фазе прыжка угол маятника раскрывается до 90 градусов, а прямая, соединяющая плечелопаточный и тазобедренный суставы, принимает горизонтальное положение.

Мы не рассматривали при нашем рассуждении 6-й и 7-й постулаты биомеханической модели, поскольку 4-х постулатов хватило для объяснения феномена борзой. Читатель может провести несложное дополнительное исследование самостоятельно, приняв во внимание дугообразный характер линии верха борзой и другую его композицию, чтобы убедиться, что эти постулаты в чистом виде также здесь не работают.

2.2.2. ЭВОЛЮЦИЯ СИЛУЭТА НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ

Вернемся к началу настоящей главы и на некоторое время остановимся на ее заглавии и на причинах, побудивших связать между собой параллельным исследованием столь различные породы, как русская псовая борзая и немецкая овчарка.

Очевидно, что борзая, будучи особенной по своему движению и строению, представляет собой особый интерес в плане «патологии» по отношению к норме, каковой мы считаем общую модель, заставляющую подчиняться своим законам большинство «собачьих» пород и в этом смысле названную нами классической.

В противовес этому, немецкая овчарка являет собой образец, на котором ярко и безусловно «работает» модель, в полной мере реализуя сформулированные постулаты.

И тем не менее интерес к этой в лучшем смысле слова типичной породе не случаен сегодня, т. к. будучи самой многочисленной в мире служебной породой в силу универсальности своих профессиональных качеств, немецкая овчарка завладела умами и «руками» громадной армии кинологов, которые со всех сторон шлифуют ее, стремясь довести до совершенства ее конституциональный тип, породный облик, рабочие, служебные и наследственные качества. Уже сама по себе работа такого количества квалифицированных специалистов заслуживала бы специального внимания и пристального изучения даже в том случае, если бы все они культивировали один и тот же тип или один и тот же набор внутрипородных типов овчарки. Однако современные пути развития овчарки пошли по разным направлениям. В этой связи особенно интересным представляется опыт западногерманских кинологов, прямых продолжателей «отца» немецкой овчарки Макса фон Штефаниц.

Вот уже не одно десятилетие происходит эволюция силуэта немецкой овчарки: из собаки, чей растянутый контур был создан течением спокойных, почти горизонтально ориентированных длинных линий, она превращается в резко высокопередое животное с напряженной линией верха, с подчеркнутой выпуклостью передней части груди, сильно покатым крупом и почти утрированно выраженными углами длинных задних конечностей. И все это происходит в условиях одного и того же стандарта и прежней прикладной направленности собак этой породы.

Почему имеет место такая трансформация?

Для этого вернемся к целевой функции, которая вызвала к жизни такую форму, как немецкая овчарка. Оговоримся, что в этой работе мы рассматриваем только связь двигательных особенностей собак этой породы с ее морфологией и никак не затрагиваем ее служебной направленности. Здесь мы изучаем только ее рабочие качества: выносливость в движении, крепкую спину, глубокую грудь, углы и рычаги конечностей, качество аллюров, — и оставляем в стороне ее служебные свойства: недоверчивость, злобность, крепость хватки, сбалансированность и силу нервных процессов, чутьистость, обучаемость и т. д.

Чем же не устраивало западных специалистов прежнее экстерьерное решение, в котором была выдержана овчарка еще недавнего прошлого, какой мы бегло обрисовали ее? Проанализируем более глубоко анатомические особенности прежнего типа.

2.2.2.1

Интервал:

Закладка: