Вернер Фишель - Думают ли животные?

- Название:Думают ли животные?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вернер Фишель - Думают ли животные? краткое содержание

Как ученые проникают в психику животных? Как они ведут научный поиск? Вот об этом и о достигнутых успехах зоопсихологического исследования и рассказывает автор книги, один из крупнейших зоопсихологов нашего времени.

Четкость изложения сочетается с простотой и ясностью языка. Книга рассчитана на самый широкий круг любителей животных.

Думают ли животные? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

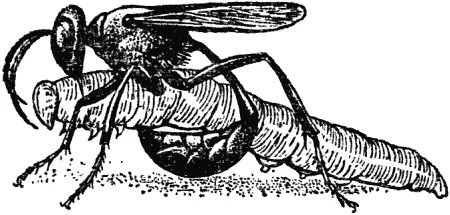

Поведение очаровательной аммофилы (за одним важным исключением) состоит из безусловных рефлексов, которые срабатывают под влиянием определенных раздражителей, например при виде песчаного участка луга или гусеницы. Безусловность поведения осы Фабр доказал следующим довольно известным экспериментом, который он провел на осах, питающихся кузнечиками. Когда такая оса принесла свою жертву к гнезду, положила ее у входа и исчезла в норке, Фабр отодвинул кузнечика (пинцетом) на некоторое расстояние от гнезда. Оса вылезла, начала искать свою добычу, подтащила ее назад к входу в гнездо и вновь полезла проверить норку. Фабр опять отнес кузнечика от входа, и вся процедура повторилась. Сорок раз подряд добыча отодвигалась от входа, и во всех сорока случаях оса вела себя одинаково.

Ни одна оса не могла обучиться тому, что она делает. Ее поведение при виде маленького светлого песчаного участка, гусеницы (есть, правда, и такие роющие осы, которые охотятся только на пауков) или входа в гнездо, ее поведение перед и после проверки гнезда представляет собой не что иное, как сложный безусловный рефлекс. Ситуация — гнездо с лежащей перед ним парализованной добычей — обусловливает проверку при всех обстоятельствах, даже в том случае, когда эта проверка уже неоднократно проводилась и для наблюдателя поведение осы кажется совершенно ненужным. Все происходит так, словно животное действует под влиянием исходящего от раздражителя понуждения. С целью отличить простой рефлекс от сложной деятельности поведение такого рода называют инстинктом.

Инстинкт — это врожденная форма поведения, которое осуществляется как бы по плану. Поэтому мы в современных исследованиях говорим о врожденной программе поведения. Для исследования инстинктов надо проводить двоякого рода наблюдения. Во-первых, изучать воздействующие на животное раздражители, которые называют пусковыми раздражителями инстинктивных действий. Во-вторых, изучать отличительные особенности самих этих действий. В обоих случаях встает вопрос: врожденные они или приобретенные? Когда аммофила обхватывает гусеницу и жалит ее, работа мышц осы должна быть определенным образом скоординирована. Соответствующую согласованную работу нескольких мышц Конрад Лоренц назвал наследственной координацией. Уже много лет спустя после исследований Фабра голландскому биологу Нико Тинбергену удалось ответить на такой вопрос: как роющей осе удается обнаружить тщательно скрытый ею же вход в гнездо, которое находится на песчаном участке, обычно заросшем вереском?

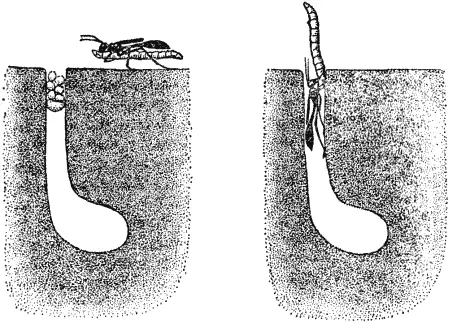

Для человеческого глаза вход в гнездо неотличим от окружающего песка. И тем не менее оса обнаруживает его исключительно точно. Мой голландский коллега пришел к заключению, что оса находит вход в гнездо, руководствуясь какими-то внешними ориентирами. В своих опытах он удалял или перемещал возможные ориентиры — травинки, камешки, прутики — и вводил тем самым возвращающуюся с добычей осу в заблуждение: она пыталась найти свое гнездо в том месте, где его не было. Особенно интересен был такой эксперимент: пока оса рыла норку, вход в нее обложили маленькими деревянными брусочками, которые могли послужить ей путеводными вехами. Кончив работу, оса, как всегда в таких случаях, закрыла вход в гнездо и улетела на охоту. Возвратившись с добычей, она устремилась к правильному месту и вела себя самым обычным образом. Но если во время ее отсутствия брусочки переставлялись, она не могла найти своего гнезда.

Этим было доказано, что роющая оса, покидая гнездо, запоминает окружающую местность и затем ориентируется по имеющимся на местности раздражителям. Таким образом, ее поведение при возвращении носит условнорефлекторный характер. Насекомое находит гнездо только в том случае, если все, что оно видело вокруг гнезда, осталось неизменным. Зато на прочие раздражители оса, как уже говорилось, реагирует безусловными рефлексами. Таким образом, поиск и обнаружение гнезда являются исключением среди многочисленных действий осы, направленных на обеспечение продолжения рода. В ряд многих безусловных рефлексов включается один условный рефлекс.

Можно сказать, что оса, отлетая от гнезда, чему-то научается. Однако вряд ли кто-нибудь подумает, что все происходящее с ней в полете и при возвращении с добычей является мыслительным процессом. Важно понять, что в данном случае представляет собой научение. Это всего лишь поведение, обусловленное раздражителями, в ответ на которые оса приобретает опыт. Остальные действия осы — рытье гнезда, закладка входа в него, способ обездвиживания добычи и т. д. — выполняются инстинктивно. Эти действия можно назвать наследственной координацией мышц или, по Павлову, сложными рефлексами.

Рассмотрим теперь еще один интересный простой пример, который должен помочь нам понять особенности пусковых раздражителей, с одной стороны, и вызванного ими поведения — с другой.

Сорокопут-жулан

Специфическое поведение птиц, относящихся к семейству сорокопутовых, не раз привлекало внимание любителей и ученых. В качестве примера назовем жулана ( Lanius collurto ). Как и другие сорокопуты, он охотится на крупных насекомых — майских и прочих жуков, а также ловит при случае небольших птенцов, мелких мышей и ящериц. Жулан не может сразу проглотить свою относительно крупную добычу. Он несет ее в клюве и ищет дерево или кустарник, например боярышник, у которого есть длинные колючки. Быстрыми и ловкими движениями жулан накалывает жертву на колючку (рис. 14), а затем отрывает от нее по кусочку и проглатывает.

Причины такого поведения получили объяснение в следующем эксперименте. Посаженных в клетку молодых жуланов кормили сначала маленькими кусочками мяса, а затем более крупными. Крупные куски они долго таскали по клетке, так как не могли сразу же проглотить их. Мясо терлось по жердочкам и прутьям клетки, повисало на острых выступах решетки, на развилках сухого дерева, которое стояло в клетке. Обнаружив наколовшиеся куски мяса, птица начинает отрывать от него кусочки и проглатывать их. Благодаря опыту, который приобретает молодой жулан, таская мясо, он все чаще направляет свои движения туда, где есть острые выступы, а они в природе прежде всего (но не только) представлены колючками и шипами. В развитии этого поведения явно видна врожденная последовательность движений. Сначала, когда птенцы просто терли куски мяса, их движения еще не имели ясно выраженной цели и не приводили к нужному результату. Птица научается выделять объекты, и это вознаграждает ее действия. Совершенно очевидно, что мы встречаемся здесь с раздражителем, который появился в процессе научения птицы, а также с врожденным действием птицы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/119088/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye.webp)

![Жан Брюллер - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/1150734/zhan-bryuller-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivot.webp)