Вернер Фишель - Думают ли животные?

- Название:Думают ли животные?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вернер Фишель - Думают ли животные? краткое содержание

Как ученые проникают в психику животных? Как они ведут научный поиск? Вот об этом и о достигнутых успехах зоопсихологического исследования и рассказывает автор книги, один из крупнейших зоопсихологов нашего времени.

Четкость изложения сочетается с простотой и ясностью языка. Книга рассчитана на самый широкий круг любителей животных.

Думают ли животные? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

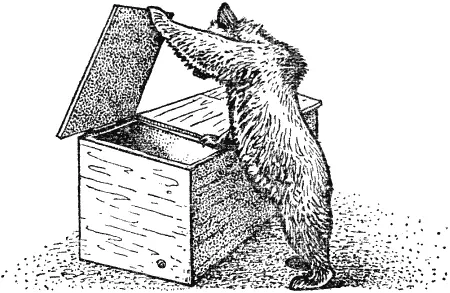

После нескольких успешных упражнений подобного рода енот стал сразу же класть свою левую лапу на защелку и пытаться, вначале довольно неловко, одолеть ее. (На рисунке изображен как раз этот этап научения.) Постепенно енот нашел наиболее выгодное движение лапой, после чего он легко открывал ящик; прошла неделя тренировки, и енот научился выполнять задание быстро и ловко. Он последовательно выполнял два движения: движение лапой — для смещения защелки — и сразу же после этого движение мордой вперед под край крышки. До сих пор еще принято считать, что успех объясняется научением с помощью проб и ошибок. Скоро мы увидим, что при современных требованиях, предъявляемых к оценке достижений животных, такое простое объяснение явно недостаточно.

Но прежде упомянем об эксперименте с бурым медвежонком, который путем проб и ошибок научился поднимать лапой крышку высокого ящика, становясь перед ним на задние лапы. Эти движения медвежонка очень напоминали поведение человека, которому нужно что-то вынуть из ящика. Если хорошо «отрепетированное» поведение медведя видит кто-либо из любителей животных, то нередко потом от них можно услышать, что оно является доказательством интеллекта, ума и даже мыслительных способностей животного. На самом же деле пока мы можем только сказать, что, прежде чем достичь цели, заинтересованное животное делает целый ряд движений, поначалу в основном безуспешных; но какое-то, может быть, единственное, а может быть, и серия следующих друг за другом движений приносят желаемый результат. Поведение, ведущее к достижению цели, запоминается, а безуспешное забывается.

Мы имеем дело с ситуациями, в которых в отличие от большинства экспериментов, связанных с решением задач на выбор, цель достигается не просто путем приближения, а только после выполнения более или менее сложного действия. Именно оно и является средством для достижения цели. В простейшем случае, не будучи в состоянии достигнуть цели непосредственно, животное (как и человек) прибегает к обходному пути.

Обходные пути тоже должны быть заучены. Это легко продемонстрировать на поведении щенков собак. Для этого к забору или стене дома приставляют под прямым углом решетку двухметровой длины и на глазах у собаки перебрасывают через нее приманку, скажем кость. Собака должна быть молодой, в возрасте около трех месяцев. Если подобным образом испытывать собак постарше, то, хотя результат будет примерно таким же, мы не сможем точно сказать, что им не помог накопленный прежде при неизвестных обстоятельствах опыт.

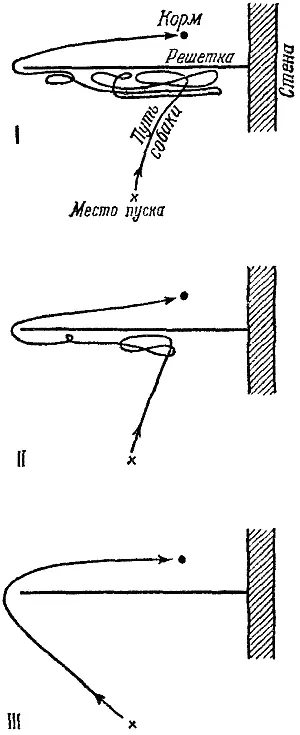

На рис. 30 хорошо видно поведение собаки, на глазах у которой в первый раз бросили приманку через решетку (I) . Обычно она направляется прямо к цели, достигает решетки, там бегает взад-вперед, пока случайно не подбежит к концу решетки, и уже тогда мчится к приманке. При второй попытке ее бег туда-сюда вдоль решетки уже короче (II) . Если собака легко запоминает, то уже при третьей попытке она сразу же находит правильный обходный путь (III) , что и повторяется в дальнейшем.

Простейшие задачи подобного рода показывают, что собаки чрезвычайно отличаются друг от друга. Некоторые из них уже при второй попытке сразу же бегут по обходному пути. Другим необходима более или менее длительная тренировка, прежде чем они освоят кратчайший путь к цели. Встречаются и такие, которые уже при самом первом испытании ведут себя правильно и, кажется, вообще не нуждаются в тренировке или научении. В этом случае наверняка исключить случайность мы не можем, равно как не можем сказать, что у данной собаки нет опыта встречи с заборами, который она могла бы применить. Кроме того, в подобных испытаниях далеко не безразлична длина решетки. Нередко после удлинения решетки животное, только что продемонстрировавшее свою «интеллектуальность», ведет себя как и все другие собаки. Решетка должна быть целесообразной длины. Это понимает каждый, кто имеет опыт в обращении с собаками. Для овчарок, ротвейлеров и других крупных собак решетка должна быть больше, чем, например, для фокстерьеров. Наш рисунок представляет собой три упрощенные схемы, построенные на основе обработки результатов многочисленных испытаний. В практике экспериментирования одно испытание никогда полностью не совпадает с другим. Мы не будем говорить о причинах индивидуальных отличий, поскольку нас интересует характерное для всех опытов, а оно заключается в средних успехах возможно большего числа животных.

Итак, попытаемся четко представить себе своеобразие опытов, связанных с поиском обходного пути. Их называют еще опытами с препятствиями. Скоро нам придется снова вернуться к ним. Решетки и ящики с открывающимися крышками, а также ящики с защелками служат препятствием, которое не позволяет животному непосредственно достичь цели. Во всех примерах можно видеть испробование животным возможных действий, причем успешные запоминались, а неудачные были забыты. Теперь мы знаем, что в этом и заключается научение животных, то есть мы с полным основанием можем подтвердить старую точку зрения, что оно происходит путем проб и ошибок. Между тем недавно появившаяся наука кибернетика позволяет нам не только по-новому взглянуть на некоторые биологические факты, но и лучше, глубже понять оцениваемое.

Научение у животных с точки зрения кибернетики

Что такое кибернетика? Исходя из наших нужд ее следует определить как учение о функциональных саморегулирующихся системах. Поскольку определение всегда абстрактно, покажем на простом примере, что имеется в виду.

Предположим, что наша рабочая или жилая комната отапливается газовой печью. При температуре 21 °C мы чувствуем себя нормально. Регуляторы в системе отопления позволяют нам, когда становится слишком жарко, уменьшать, а при снижении температуры увеличивать подачу газа. Если подачу газа приходится регулировать во время напряженного труда, то это мешает работе.

Между тем технически несложно соединить подачу газа с термометром. Термоизмерительный прибор соединяют с газопроводом таким образом, что при повышении температуры подача топлива уменьшается, а при понижении увеличивается. Так автоматизируют отопление помещений. Газ дает тепло, тепло действует на газ. Поэтому мы говорим об автоматизированной системе регулирования. В нашем очень простом примере эта система позволяет человеку не тратить никаких усилий на переключение отопительного устройства. На крупном промышленном предприятии, где приходится регулировать многое — температуру парогенераторов, скорость работы станков, давление в котлах и т. д., — может быть получена очень большая экономия рабочей силы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/119088/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye.webp)

![Жан Брюллер - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/1150734/zhan-bryuller-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivot.webp)