Валентин Михайлов - Все о гуппи и других живородящих

- Название:Все о гуппи и других живородящих

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Михайлов - Все о гуппи и других живородящих краткое содержание

Все о гуппи и других живородящих - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В естественных условиях самцы (без меча) достигают общей длины 8, а самки 12 см. В аквариумах вырастить меченосцев до таких размеров удается только в очень хороших условиях.

В естественных условиях основная форма «зеленый меченосец» имеет следующую окраску. Основная окраска тела (фоновая) светлая коричневато-оливковая. По середине тела она отливает зеленоватым блеском. Вдоль тела на его боках посередине проходит карминно-красная полоса шириною примерно 2 мм. Начинаясь на хвостовом стебле, она прерывается на глазах и заканчивается на нижней челюсти. Несколько ниже и выше этой полосы проходят еще две более узкие красные полоски, ширина которых не превышает 0,5 мм. На брюхе бока имеют светло-голубой оттенок. Все тело переливается серебристый блеском. Меч имеет четкую черную окантовку. Окраска меча внутри этой черной окантовки сильно варьирует. Она может быть зеленой, желтой, оранжевой или красной. Окраска самок бледнее чем самцов.

В результате гибридизации меченосцев с различными цветными формами пятнистых пецилий выведена большое количество меченосцев различной окраски, но настоящих меченосцев Геллера у аквариумистов давно уже нет. Сохранились только помеси, внешне лишь напоминающие дикий вид. Московские аквариумисты внесли существенный вклад в селекцию меченосцев и пецилий.

В 1946 году В. М. Маранчак и Г. В. Самохвалова провели искусственное осеменение самок зеленых меченосцев спермой черных пецилий. Большинство самок оказалось бесплодными. Полученных черных самцов скрестили с самками зеленого меченосца. Таким образом, появились производители черных меченосцев. Черные меченосцы обычно менее стройны, чем другие. При разведении черных меченосцев обычно брали черных и зеленых производителей.

Начиная с 1952 года группой московских селекционеров под руководством Н. А. Васильева проводилась работа по выведению ситцевых меченосцев. Эти меченосцы интересны наличием разбросанных по телу пятен белого, красного и черного цветов. Интересны эти меченосцы и тем, что в течение жизни их окраска меняется: в одних линиях с возрастом белый цвет полностью вытесняется красным, а в других, наоборот, красный цвет вытесняется белым. Работу по выведению ситцевых меченосцев едва ли можно считать завершенной. Они то появляются в аквариумах московских любителей, то снова исчезают.

Раньше в СССР были наиболее распространены красные, лимонные, альбиносы, тигровые двух типов (красно-крапчатые и с черными пятнами по коричневому фону, у последних брюхо светлое оранжево-коричневатое). Любители занимаются селекцией меченосцев в течение нескольких десятилетий, несмотря на большой опыт и значительное количество уже выведенных пород, все время появляются меченосцы с новой неизвестной ранее окраской.

Эти новые породы, вытесняют надоевшие, старые становятся модными. Конца этому процессу не видно. Перспективы селекции меченосцев безграничны. Интересно, что вновь появляющиеся формы не повторяют давно забытые старые, а обязательно чем-то отличаются от них.

В посвященной живородящим монографии К. Якобса (1969) упоминается более 30 выведенных в разных странах «цветных» меченосцев. Кроме «цветных» выведены несколько форм шарфовых (высокоплавничных), лирохвостых и вуалевых меченосцев. У некоторых пород «лира» «вуаль» совмещаются с «шарфом».

Еще одной интересной особенностью меченосцев является превращение в самцов части взрослых самок, уже. неоднократно приносивших мальков.

Меченосцы очень веселые подвижные и в большинстве случаев миролюбивые рыбы, которых можно содержать вместе с другими мирными рыбами.

Исключение составляют, пожалуй, только самцы вуалевых гуппи, которым играя, меченосцы могут повредить основное их украшение — хвостовые плавники.

Для содержания и разведения меченосцев лучше использовать не слишком маленькие аквариумы: длиной не менее 30 см, а объемом не менее 20 литров. Плотность посадки на одну пару меченосцев не менее 6 литров воды.

При более плотной посадке рыбки будут мельче. Раз в неделю нужно подменять 1/3 объема воды. Аквариум должен быть густо засажен растениями, но иметь свободное пространство для плавания этой подвижной рыбки. Оптимальная температура воды 22–26 °C. Желательно обогащение воды кислородом (аэрация). Меченосцы — активные каннибалы. Поэтому для нереста полных самок лучше отсаживать в отдельный густо засаженный растениями аквариум. Меченосцы всеядны. Их можно кормить любыми доступными по размеру кормами (артемия, циклоп, дафния, мотыль, трубочник) с добавлением в рацион кормов растительного происхождения: водорослей, листьев салата, шпината или крапивы. При хорошем уходе самки каждые 1–1,5 месяца будут метать по 20—200 и более мальков (чем крупнее самка, тем выше ее плодовитость).

Пецилия пятнистая (Xiphophorus maculafus)распространена в стоячих водоемах равнин Южной части Мексики, Гватемалы и северной части Гондураса. Основные места ее обитания — пруды, болота, озера и лагуны. Только изредка ее можно встретить в ручьях и реках с медленным течением. Высокотелость этого вида также свидетельствует о том, что это обитатель стоячих водоемов.

Пятнистая пецилия предпочитает держаться в воде средней жесткости под листьями водяных растений.

Длина самцов — около 35 мм, самок — до 60 мм.

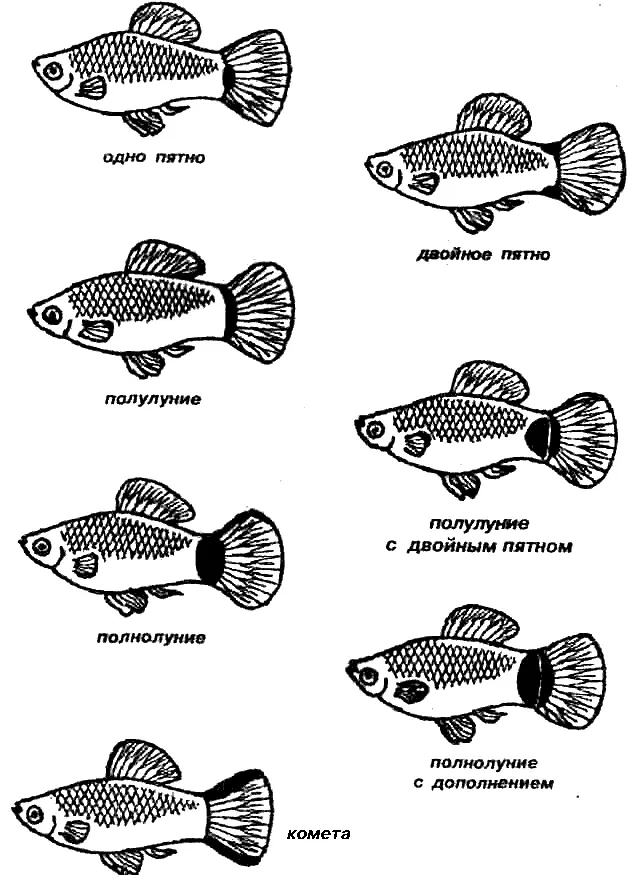

Пятнистая пецилия образует много локальных рас, окраска которых различна. Окраска основной формы желтоватая, коричневая до оливково-коричневой, а также синевато-серая до серой. Брюшко — от желтого до белого, бока имеют синевато-зеленый оттенок. Характерным для данного вида признаком является наличие на заднем конце хвостового стебля и хвостовом плавнике более или менее заметных темных пятен. Наличие этих пятен дало основание называть этот вид «пятнистым» (maculatus — пятнистый). Величина, форма и размещение этих пятен наследственно обусловлена. Систематики и селекционеры различают семь основных типов размещения этих пятен. Когда говорят о происхождении какой-либо породы, в зарубежных публикациях в большинстве случаев указывается название типа размещения пятен у предков, которые были использованы при выведении этой породы: «одно пятно», «двойное пятно», «полулуние», «полнолуние», «полулуние с двойным пятном», «полнолуние с дополнением» и «комета».

Иногда эти пятна могут не получать полного развития. При скрещивании с особями, лишенными этих пятен (рецессивный признак), у потомков в первом поколении появляются пятна (наличие пятен — признак доминантный).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: