В. Михайлов - Аквариум: Корм и питание рыб

- Название:Аквариум: Корм и питание рыб

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Михайлов - Аквариум: Корм и питание рыб краткое содержание

Нормальный рост, развитие и размножение рыб в аквариумах возможны только при полноценном и разнообразном питании. Самыми лучшими кормами для их обитателей являются те, которыми рыбы питаются в природе, где они используют естественную пищу в соответствии с видовыми потребностями и возрастом. Некоторые рыбы являются растительноядными, другие питаются животными организмами, а третьи употребляют смешанную пищу. Каждый вид рыб приспособлен к определенному способу питания.

В этой книге вы найдете ответы на вопросы о том, какие есть виды кормов, как правильно кормить аквариумных рыб, как добывать и сохранять живой корм, узнаете о том, как правильно пользоваться консервированным (сухим, замороженным и соленым) кормом и что можно и нужно, а чего нельзя делать, чтобы ваши питомцы чувствовали себя отлично и доставляли вам радость.

Сборник рассчитан на широкий круг любителей аквариумных рыб и растений.

Аквариум: Корм и питание рыб - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рачок имеет вытянутое сегментированное тело, четко разделяющееся на головной, грудной, брюшной отделы и фурку.

На голове имеются небольшой науплиальный глаз, два больших сидящих на стебельках сложных глаза, антеннулы и антенны, ротовые части. Грудной отдел состоит из 11 сегментов, каждый из них несет пару листообразно расширенных ножек, на которых по наружному краю расположены три экзоподита, выполняющих роль жабр, и на внутренней стороне – пять эндоподитов, покрытых щетинками, несущих плавательную функцию и отцеживающих пищевые частицы. Брюшной отдел состоит из 8 сегментов и лишен конечностей. Первые два сегмента сливаются в один половой, на котором у самок находится яйцевой мешок, а у самцов – совокупительный орган. Последний сегмент соединен с фуркой, состоящей из двух удлиненных члеников и щетинок на них.

Взрослая артемия достигает длины 10—20 мм и веса 10—12 мг. Окраска рачка определяется характером потребляемой пищи, а также концентрацией растворенного в воде кислорода и варьирует от зеленоватой до ярко-красной.

Артемии раздельнополы. Самцы мельче самок. Внешне самцов легко отличить по характерным крюковидным органам захвата, образующимся из антенн головной части тела, а самок – по отсутствию органов захвата и наличию выводкового мешка, расположенного сразу же за торакальными ножками. Половой зрелости артемии достигают в 18– 30 дней.

Артемии питаются микроводорослями, бактериями, мелкими простейшими, детритом. При культивировании их в качестве корма используют пресноводную и морскую хлореллу, различные бактериальные культуры, сушеный бактериальный препарат, дрожжи, микронизированные отходы сельскохозяйственного производства, навоз, сушеный порошкообразный куриный помет.

При недостатке корма снижаются продолжительность жизни рачков, скорость роста и развития, нарушается ритм кладок, сокращается количество продуцируемых потомков.

В условиях, препятствующих образованию гемоглобина, и при недостатке в корме хлорофилла артемия становится живородящей. В субоптимальных условиях самки прекращают яйцеживорождение и выметывают цисты. Чередование яйцеживорождения с цистоношением может происходить неоднократно в течение жизни одной и той же самки.

Диаметр диапаузирующих цист 0,22—0,29 мм, средняя масса сухих цист 0,002 мг, они непрозрачны, цвет варьируется от светло-серого до темно-бурого. Каждая самка выметывает от 7 до 340 цист с интервалом 5—11 суток в зависимости от условий обитания. Средняя плодовитость самки 50– О яиц. В состоянии диапаузы цисты могут переносить полое высыхание, резкие перепады температуры, нагревание до 80°С, сохранять жизнеспособность в течение многих лет. Максимальный срок хранения не более 10 лет.

С помощью механизма диапаузы происходит необходимая синхронизация жизненного цикла (особенно чувствительных стадий развития организма) с сезонным ритмом окружающей среды, благоприятными условиями развития. Диапауза является также способом преодоления экстремальных условий в целях выживания и расселения вида. Диапаузирующие цисты артемии проявляют большую устойчивость ко многим неблагоприятным воздействиям: глубокому вакууму, ионизирующему излучению, промораживанию при температуре –196°С и прогреванию при +103°С, действию агрессивных жидкостей, глубокой дегидрации, анаэробным условиям, действию пестицидов, накоплению метаболитов.

Используемые в практике аквакультуры товарные цисты артемии, обладающие быстрой и высокой всхожестью, находятся не в состоянии диапаузы (они из нее выведены специальной обработкой), а в состоянии криптобиоза (в него цисты введены щадящим высушиванием и хранением в вакууме).

При продолжении развития в благоприятных условиях спустя 24—30 часов во внешних мембранах цист образуется щель, в которую в виде языка выходит эмбрион с хорошо заметным красным науплиальным глазом, окруженный мембраной выклева. Через несколько часов эмбрион полностью выходит из скорлупы цисты, но все еще находится в мембране выклева, соединенной пока еще с пустой скорлупой, висящей шаром над каплеобразным эмбрионом. Эта очень характерная стадия называется в кругу практиков “парашютистом” (английское название стадии – зонтик) и обычно используется как надежный индикатор качества инкубации. Появление в культуральной среде в срок массы эмбрионов на этой стадии – верный признак благополучного хода инкубации.

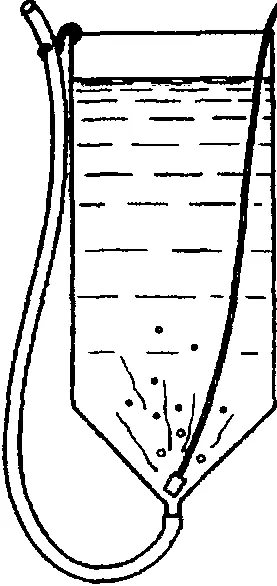

Для инкубации цист предложено много устройств.

Одним из простейших и очень удобных в работе является обычный аппарат Вейса, соединенный с системой подачи сжатого воздуха.

При непрерывном производстве живых кормов необходимо иметь по меньшей мере два аппарата или две группы инкубационных аппаратов, заряженных с разницей в 24 часа. Это связано с тем, что съем продукции науплиев производится спустя 48 часов после зарядки аппаратов.

Оптимальной для выклева цист артемии считается температура 28°С. Если она ниже, то до начало выклева цист требуется больше времени, выклев оказывается растянутым, ухудшается всхожесть. Опыт свидетельствует, что лучшие результаты получаются при температуре инкубационной среды 30—31°С: выклев происходит быстрее и бывает более интенсивным.

Для поддержания нужной температуры раствора можно помещать в инкубационные сосуды электрообогреватели, а продувку сжатым воздухом производить через распылитель. Его подбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить необходимое насыщение среды кислородом и интенсивное перемешивание цист: цисты должны находиться в движении в толще раствора. Если они оседают на дно, значит, продувка недостаточна.

В качестве инкубационной среды используют 3%-ный раствор поваренной или морской соли (до 50 г на 1 л воды) с круглосуточным освещением и активной аэрацией. При использовании в качестве раствора для инкубации яиц 50 г Na2SO4 на 1 л пресной воды можно получить выход науплий на 80—90%. Лучше всего использовать неочищенную соль-сырец. Не следует применять очищенную йодированную соль. Чистый раствор какой-либо одой соли является токсичным для обитающих в нем животным, но такое действие теряется в растворах смесей солей, т.е. одни соли способны нейтрализовать токсичное действие других. Именно действием этого механизма объясняется тот факт, что выклев науплиев из цист, инкубируемых в среде, приготовленной из соли-сырца на водопроводной воде, всегда выше, нежели при инкубации в среде, приготовленной на чистом хлориде натрия и дистилляте. Закладывают яйца на инкубацию из расчета 5—8 г на 1 л раствора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: