Коллектив Авторов - Греко-римская борьба: учебник

- Название:Греко-римская борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2004

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:5-222-04987-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Греко-римская борьба: учебник краткое содержание

С конца ХХ века в физкультурно-спортивном движении всего мира стали бурно развиваться боевые искусства. Занимаясь ими можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить, завершив ее каким-либо единоборством.

К ним относятся разновидности спортивной борьбы, бокс и ряд видов спортивного рукопашного боя.

Каждый человек может выбрать для себя наиболее психологически привлекательный вид единоборства, но если рассматривать их виды с позиции подготовки для дальнейшего расширения своих умений и навыков, то греко-римская борьба является наиболее удобной для создания оптимальной базы к участию в любом виде спортивной борьбы и во всех разновидностях современного рукопашного боя. Связано это с тем, что в греко-римской (классической) борьбе преобладают приемы, проводимые из плотных захватов (обхватов), возникающих в ходе рукопашного боя при положении «клинча» (в схватку).

Особенно важно это качество греко-римской борьбы для организации базовой технической подготовки детей в других видах борьбы и рукопашного боя.

Настоящее учебное пособие предназначено для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, Училищах Олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его и в учебном процессе вузов физической культуры.

Греко-римская борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Контрольные вопросы:

1. Сведения о борьбе в древнем мире.

2. Сведения о борьбе в античном мире.

3. Краткая история развития греко-римской борьбы.

4. Краткая история развития вольной борьбы.

5. Краткая история развития борьбы дзюдо.

6. Краткая история развития борьбы самбо.

7. Развитие греко-римской борьбы в России.

8. Развитие вольной борьбы в России.

9. Развитие в России борьбы самбо.

10. Развитие в России борьбы дзюдо.

11. Перспективы развития различных видов спортивной борьбы в России.

Глава 2. Биомеханические основы техники спортивной борьбы

(Содержание и структура главы в основном аналогичны одноименной главе в учебниках по спортивной борьбе под ред. Г.С. Туманяна (1997; 1998), поскольку материалы, касающиеся непосредственно биомеханики спортивной борьбы, подготовлены Ю.А. Шуликой)

2.1. Понятийный аппарат

Для того, чтобы оценить отдельные движения или сопоставить их между собой, определяют их биомеханические характеристики, которые делятся на две группы: качественные (напряженность, расслабленность, свобода, легкость, выразительность и др.) и количественные (кинематические, динамические и статические). Характеристики движений во многом зависят от двигательных возможностей спортсмена, под которыми понимаются предпосылки, сложившиеся в организме в процессе развития (филогенеза и онтогенеза).

Тренер, учитывая реальные двигательные возможности борцов, ставит перед ними те или иные двигательные задачи. Это предполагает выполнение движений с заданными биомеханическими характеристиками, стимулирующими активизацию мыслительной и двигательной деятельности и в итоге позволяющими достичь соответствующих целей. Двигательная задача решается путем специально организованных двигательных действий.

Техника спортивной борьбы – это система соревновательных упражнений, основанная на рациональном использовании координационных и кондиционных возможностей борцов и направленная на достижение высоких спортивных результатов.

2.2. Количественные характеристики движений

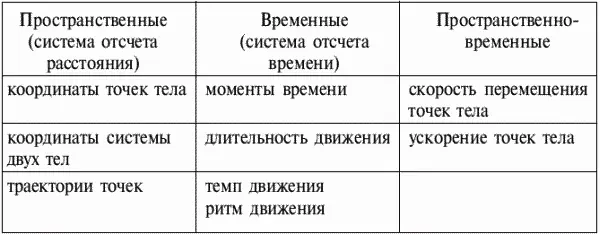

Все двигательные действия в спортивной борьбе могут быть описаны кинематическими характеристиками и динамическими параметрами (схема 2.1., 2.2.).

Схема 2.1.

Кинематические составляющие движений

Поскольку основная задача в спортивной борьбе – переведение тела сопротивляющегося противника из какого-либо исходного в заданное правилами конечное положение (Ю.А. Шулика, 1988), то первоосновой при организации целенаправленного движения является формирование «модели потребного будущего» (Н.А. Бернштейн, 1991), что и предопределяет доминирование кинематических параметров, влияющих на эту модель.

Действительно, прежде чем проводить бросок или переворот, необходимо учесть особенности взаимной позы, взаимного захвата, при использовании которого можно будет обеспечить собственное перемещение относительно противника и перемещение тела противника совместно со своим телом.

Только определив эту модель и достигнув кинематической связи, можно реализовывать ее в динамическом аспекте, используя силу своих мышц и инерционные факторы.

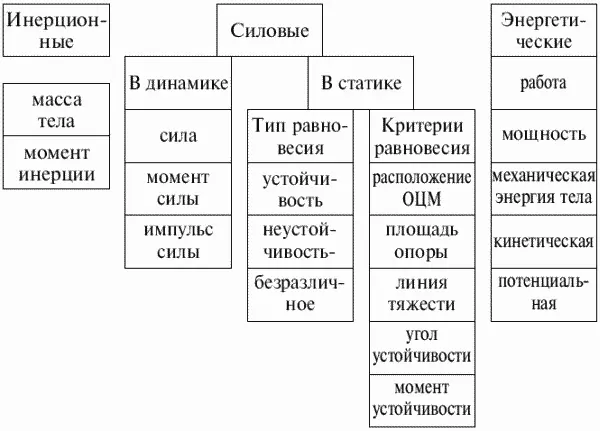

Схема 2.2.

Динамические составляющие движений

При изучении движений спортсмена тело его условно принимают за материальную точку (это самая простая модель). Если при анализе движений размерами тела пренебречь невозможно (поскольку теряется смысл решаемой задачи), оно может быть рассмотрено (на кинограмме) как система материальных точек. Допускается еще одно упрощение: тело спортсмена условно считается абсолютно твердым, т.е. формы и размеры его отдельных звеньев считаются неизменными при движениях (расстояния между материальными точками каждого звена или части тела постоянны).

Принимая различные положения, борцы, как правило, должны заботиться о сохранении или изменении равновесия своего тела и тела соперника. Для принятия любого фиксированного положения борец должен обеспечить необходимые условия взаимодействия своего тела с опорой (ковром), соперником .

Существуют три вида равновесия тела: устойчивое, неустойчивое и безразличное. Во время схватки соперники почти никогда не находятся в положении безразличного равновесия, довольно редко – в устойчивом, чаще всего – в неустойчивом. Это требует больших мышечных усилий и значительного расхода энергетических ресурсов. Напряжение мышечной системы тем больше, чем более неустойчиво положение борца. Биомеханическим критерием степени устойчивости тела является место расположения его общего центра масс (ОЦМ), причем любые, даже малозначительные смещения ОЦМ относительно опоры изменяют устойчивость. Наиболее устойчивым положение борца бывает в тех случаях, когда ОЦМ находится ближе всего к опоре, – при низкой стойке.

Однако не только расположением ОЦМ определяется степень устойчивости тела борца. Не менее важным критерием устойчивости является величина площади опоры тела. Степень устойчивости тела прямо пропорциональна площади его опоры. Следовательно, борец должен стремиться к увеличению площади опоры и снижению высоты расположения над ней ОЦМ.

Еще одним критерием устойчивости тела служит линия тяжести (перпендикуляр, опущенный из ОЦМ). Для сохранения равновесия тела необходимо, чтобы эта линия проходила через площадь опоры. В противном случае борец потеряет равновесие. В случае, когда борец для поддержания равновесия не выполняет различными частями тела страхующих движений, его положение будет тем устойчивее, чем ближе к центру площади опоры проходит линия тяжести.

Для более объективной оценки степени устойчивости тела необходимо учитывать величину угла устойчивости – угла, заключенного между линией действия силы тяжести и наклонной линией, проведенной из ОЦМ к любой точке границы площади опоры. Величина угла устойчивости зависит не только от величины площади опоры, но и от высоты расположения ОЦМ над ней. Так, при одной и той же площади опоры угол устойчивости тела борца будет тем больше, чем ближе к площади опоры располагается ОЦМ. Быстрота смены угла устойчивости зависит от конкретных условий и позволяет опытному борцу своевременно принять наиболее устойчивое положение и тем самым обеспечить проведение приема.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: