А. Кожуркин - Теория и методика подтягиваний (части 1-3)

- Название:Теория и методика подтягиваний (части 1-3)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Кожуркин - Теория и методика подтягиваний (части 1-3) краткое содержание

Целью данной работы является обобщение сведений, накопленных в различных областях знаний по вопросам, касающихся подтягивания на перекладине. Опираясь на известные знания в области анатомии, физиологии, биохимии, биомеханики, теории и методики физической культуры, а также учитывая практический опыт тренеров и спортсменов-полиатлонистов, автором сделана попытка представить разрозненную информацию по подтягиванию в удобном для изучения виде. Автор надеется, что приведённые сведения помогут тренерам более эффективно планировать тренировочный процесс, а спортсменам - добиться максимального результата при минимальных затратах времени и сил.

Теория и методика подтягиваний (части 1-3) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На рисунке 2.7 приведены зависимости предельного времени и предельной динамической работы от мощности работы (которая при неизменной величине нагрузки пропорциональна частоте движений). Работа состояла в подъёме груза 6 кг от плеча вертикально вверх, при этом основной рабочей мышцей была трёхглавая мышца плеча. Видно, что кривая «мощность работы – предельное время работы» для динамически работающих мышц имеет такой же характер, как и кривая зависимости предельной длительности статической работы от силы статического сокращения (см. рисунок 1.8). Пока мощность работы не превышает некоторую величину, называемую критической мощностью, работа может продолжаться в течение длительного времени. Если же мощность динамической работы превышает критическую, продолжительность работы ограничена.

Рисунок 2.7Зависимость предельного времени (А) и предельной динамической работы (Б)

от мощности работы, т.е. частоты движений (по Я.М.Коцу, 1975).

При подтягивании средняя мощность, развиваемая спортсменом в каждом цикле подтягиваний, пропорциональна темпу выполнения подтягиваний. Выполняя подходы в различном темпе, задаваемом электронным метрономом, и фиксируя предельное время поддержания заданного темпа и количество выполненных за это время подтягиваний, мы получим зависимости, аналогичные тем, которые изображены на рисунке 2.7, но уже для подтягиваний на перекладине.

Кривая зависимости предельного времени подтягиваний от темпа выполнения упражнения (рисунок 2.8А) имеет сходство с аналогичной кривой рисунка 2.7 только в правой её части. Когда темп подтягиваний составляет менее определённой (различной для каждого спортсмена) величины, рост предельного времени подтягиваний замедляется и стремится к значению предельного времени статической работы по удержанию виса. Это и понятно: спортсмен не может подтягиваться дольше, чем висеть. Влияние статики на динамику особенно заметно сказывается на зависимости количества подтягиваний от темпа выполнения упражнения (рисунок 2.8Б). Так, на приведённом графике количество произведённых подтягиваний начинает уменьшаться при уменьшении темпа, начиная с его значения, составляющего 10 подтягиваний в минуту. Результат в подтягивании падает из-за того, что спортсмен, выполняя динамическую работу, ограничен по времени силовыми способностями статически работающих мышц, выполняющих фиксацию хвата.

Рисунок 2.8Зависимость предельного времени (А) и предельного количества

подтягиваний (Б) от темпа (мощности) подтягиваний.

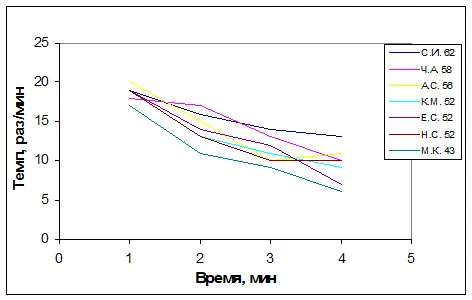

В соревновательных условиях темп подтягиваний в ходе выполнения упражнения постепенно уменьшается, что хорошо видно при регистрации количества подтягиваний отдельно за каждую минуту выполнения упражнения. Поминутная запись темпа подтягиваний в виде цепочки цифр получила название раскладки.Так, запись 18-13-10-9 означает, что спортсмен подтянулся 50 раз за 4 минуты, причём из них за первую минуту – 18 раз, за вторую – 13, третью – 10 и за четвёртую минуту – 9 раз. Сопоставляя первую и последнюю цифры в этой цепочке, можно получить представление о динамической выносливости спортсмена. Чем меньше разница, тем, как правило, лучше подготовлен спортсмен. Хотя часто бывает так, что один и тот же результат может быть показан разными спортсменами при различном характере изменения темпа подтягиваний.

На основе результатов наблюдений, проводимых на различных соревнованиях в Санкт-Петербурге в 2005-2006 годах, были отобраны несколько спортсменов, которые полностью использовали отведённые на выполнение упражнения 4 минуты. Для этих спортсменов были построены графики изменения темпа подтягиваний (раскладки) в ходе выполнения упражнения. Эти графики приведены на рисунке 2.9. В «легенде» рисунка рядом с инициалами спортсменов указаны их результаты.

Рисунок 2.9Изменение темпа подтягиваний в ходе выполнения упражнения

Так как величина нагрузки, равная весу спортсмена, в процессе выполнения упражнения не изменяется, уменьшение мощности динамической работы (темпа подтягиваний) происходит, исключительно за счёт увеличения паузы отдыха. Длительность остальных фаз подтягивания также увеличивается по ходу подтягиваний, но не так сильно, как фаза виса в ИП (см. рисунок 1.12). Кроме того, увеличение длительности фаз подъёма и опускания туловища связано с дополнительными энергозатратами и не может вести к снижению мощности работы.

Таким образом, для увеличения спортивного результата спортсменов, использующих для подтягивания все 4 минуты, остаётся только один путь увеличения темпа подтягиваний - за счёт уменьшения длительности паузы отдыха в ИП. Но в паузе отдыха происходят процессы восстановления энергии, потраченной в предыдущих фазах. Следовательно, темп подтягиваний можно увеличить, если тренировка будет направлена, во-первых, на уменьшение физиологической стоимости нагрузки в фазах подъёма и опускания и, во-вторых, на увеличение скорости (мощности) восстановления энергетических субстратов в работающих мышцах.

2.5 СТРУКТУРА И ТИПЫ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН

2.5.1Двигательные единицы .

Сокращение скелетных мышц возникает в ответ на нервные импульсы, идущие от специальных нервных клеток, называемых мотонейронами. Связь мотонейронов с мышцами осуществляется через аксоны – длинные отростки, которые отходят от тел мотонейронов и в составе периферических нервов достигают мышцы. Аксон, разветвляясь в мышце, передают нервный импульс (иннервирует) множество мышечных волокон. Мотонейрон, его аксон и мышечные волокна, иннервируемые этим аксоном, составляют вместе двигательную единицу (ДЕ).

2.5.2Регуляция мышечного напряжения .

Для регуляции мышечного напряжения используются три механизма: регуляция числа активных двигательных единиц данной мышцы, регуляция частоты подачи нервных импульсов, регуляция временно́й связи активности двигательных единиц.

Регуляция числа активных двигательных единиц. В зависимости от интенсивности мышечнрй работы в неё вовлекается различное количество двигательных единиц. Механизм вовлечения (рекрутирования) ДЕ называется «правилом размера». Согласно этому правилу самые малые (медленные) двигательные единицы активны при любом её напряжении, в то время как её большие (быстрые) ДЕ активны лишь при сильных мышечных напряжениях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: