Каролин Дей - Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга

- Название:Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-2051-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Каролин Дей - Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга краткое содержание

Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эти новые статистические данные свидетельствовали об общенациональном геноциде, вызванном чахоткой, – ситуация, которая не скрылась от внимания тех, кто вел хроники болезни. Один из таких исследователей, Генри Гилберт, писал: «Согласно отчету Центрального бюро регистрации, легочная чахотка уничтожила больше человеческих жизней за шесть указанных месяцев [с 1 июля по 31 декабря 1837 года], чем холера, грипп, оспа, корь, малярия, тифозная лихорадка, водобоязнь, апоплексический удар, грыжа, колики, заболевания печени, камни, ревматизм, язва, свищ и гангрена!» [41]Вскоре Гилберт пустил эти статистические данные в дело, заявив: «Не существует столь же общераспространенной и смертельной болезни, как чахотка легких. Согласно самым последним подсчетам медиков, она является причиной четверти всех смертей, повлеченных болезнями в Великобритании и Ирландии» [42]. К 1850 году в «Ежегодных отчетах» внимание публики особо привлекалось к существенным показателям смертности от туберкулеза в крупных городах [43]. Высокая смертность помогла повысить осведомленность общественности и сосредоточила внимание медицинского сообщества на заболевании в течение последней половины девятнадцатого века. В 1882 году о значении чахотки для общества писал Роберт Кох: «Если число жертв, которое уносит эта болезнь, является мерилом ее значимости, то все болезни, особенно наиболее опасные инфекционные заболевания, такие как бубонная чума, азиатская холера и т. д., должны занять место далеко позади туберкулеза. Статистика сообщает нам, что от туберкулеза умирает одна седьмая населения страны и что, если рассматривать только трудоспособные группы среднего возраста, туберкулез уносит треть, а зачастую и больше жизней» [44].

Патологоанатомический подход к болезни

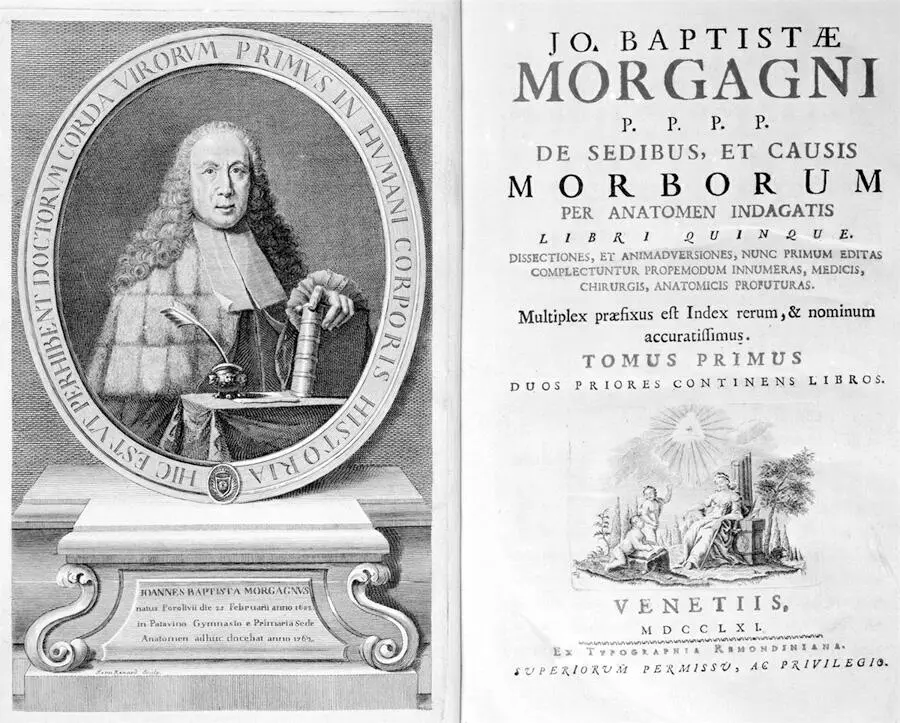

Помимо роста осознания масштабов туберкулеза, отношение к этой болезни в начале девятнадцатого века отражало преобладание патологоанатомического подхода. Восемнадцатый век стал свидетелем развития локальной концепции болезни, которую исследовали и осмысляли с точки зрения патологической анатомии. В 1760-х годах итальянский анатом Г. Б. Морганьи связал чахотку с анатомическими открытиями в трактате «О положениях и причинах болезней» (De sedibus et causis morborum), помогая укрепить идею о том, что врачи-исследователи должны сопоставлять симптомы болезни и повреждения организма посредством вскрытия. Морганьи сыграл важную роль в изменении теоретической идеологии болезни, повысив авторитет патологической анатомии и значение роли, которую играют точные, локализованные поражения. С принятием этой новой точки зрения увеличительное стекло медицинского исследования было сфокусировано на частях, а не на целом [45]. Все чаще симптомы, проявлявшиеся у живых жертв болезни, коррелировали со структурными изменениями, наблюдаемыми после смерти [46]. Окончательно оформить эту точку зрения помог французский патологоанатом-новатор Ксавье Биша, наказавший всем врачам анатомировать и открывать новое [47]. В основании нового подхода лежала идея, что болезнь имеет специфические патологические проявления и что исследование этих особенностей даст ответы на причину заболеваний. Это изменение в интеллектуальном подходе привело к новому способу классифицировать течение болезни; однако в отношении чахотки рост глубины и качества анатомической информации вызывал больше вопросов, чем давал ответов.

1.2. Джованни Баттиста Морганьи. Титульный лист и фронтиспис трактата Морганьи «О положениях и причинах болезней»

При туберкулезе патологоанатомический подход ограничивался диагностикой и выявлением признаков болезни, но он не объяснял причины этих патологических проявлений. Постепенно врачи-исследователи разработали новые методологии и инструменты для изучения процесса болезни не только в мертвом, но и в живом организме. Открытие явления перкуссии и разработка стетоскопа помогли расширить познания о туберкулезе и помочь в его диагностике [48]. Когда в 1816 году Теофиль Гиацинт Лаэннек создал стетоскоп, он создал предмет, который стал основным инструментом нового анатомического подхода к медицине. (См. во вклейке ил. 4.) Открыв живое тело для «рассечения» с помощью звука, стетоскоп предоставил новое средство для исследования больного человека; теперь патологию можно было диагностировать как на мертвых, так и на живых пациентах [49]. Стетоскоп и сопутствующая методология значительно изменили подход к респираторным заболеваниям, и Лаэннек применил свое новое оружие против чахотки легких. В «Трактате о заболеваниях грудной клетки и опосредованной аускультации» (опубликованном на французском языке в 1819 году и переведенном на английский язык к 1821 году) четко описано клиническое течение туберкулеза [50]. В работе Лаэннек не только определил руководящие принципы для диагностики чахотки, но также утверждал, что туберкул был признаком одного отдельного заболевания, вне зависимости от того, находилось ли оно в легких или где-либо еще в организме, например в печени или кишечнике. Лаэннек предложил единую теорию чахотки, которая стала общепринятой точкой зрения до открытия туберкулезной палочки в 1882 году [51]. В 1843 году доктор Джон Гастингс воздал должное вкладу Лаэннека, заявив:

Хотя до Лаэннека уже существовали самые разнообразные работы о чахотке легких, его великие открытия, сделанные с помощью аускультации, пролили на туберкулез новый свет и начали новую эпоху в его истории ‹…› Но, как это ни удивительно, наши возможности лечения, по-видимому, сократились пропорционально тому, как возросло наше знание об определении природы чахотки; ни в один период своей истории она не была настолько фатальной, как со времени открытия стетоскопа [52].

Обоснование предположениям Лаэннека дал его современник, французский патологоанатом Гаспар Лоран Бэйль. В работе «Исследования туберкулеза легких» (1810) он также утверждал, что туберкулез является точно определимым и специфическим состоянием, а не каким-то широко распространенным генерализованным расстройством истощения, возникающим в результате некоего предшествующего недуга. Кроме того, он утверждал, что туберкулы появлялись прежде, чем обнаруживались какие-либо внешние симптомы. Бэйль настаивал на том, что наиболее видимые и узнаваемые симптомы туберкулеза указывают на позднюю стадию развития заболевания и что отсутствие видимых или характерных симптомов никоим образом не указывает на его отсутствие [53]. В своем исследовании Бэйль представил анализ наиболее частых патологических проявлений туберкулеза и систематические наблюдения за органическими изменениями, происходящими в ходе развития болезни, выполнив более девятисот вскрытий и сопоставив результаты с собственной врачебной практикой. Благодаря сравнению патологических и клинических результатов он смог прийти к заключению, что источником других патологических изменений при чахотке был маленький туберкул. Врач заявил, что дальнейшие осложнения, наблюдаемые у больных туберкулезом, в том числе в кишечнике, гортани и лимфатических узлах, являются следствием чахотки, а не отдельными заболеваниями [54].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: