Елена Корсун - Избавляемся от болезней дыхательных путей. Лечение и профилактика травами

- Название:Избавляемся от болезней дыхательных путей. Лечение и профилактика травами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02122-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Корсун - Избавляемся от болезней дыхательных путей. Лечение и профилактика травами краткое содержание

Избавляемся от болезней дыхательных путей. Лечение и профилактика травами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Крахмал – конечный продукт усвоения некоторых веществ растениями. Он широко используется в виде взбалтываемых смесей, киселей в качестве обволакивающих, противовоспалительных средств при различной инфекционной патологии горла и ушей. В значительном количестве крахмал содержится в картофеле, рисе, пшенице и др.

Клетчатка (пищевые волокна) – главная составная часть растительных клеток, относящаяся к группе несахароподобных полисахаридов. По химическому составу пищевые волокна делятся на: целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнины, пектины и др. Конечным продуктом расщепления клетчатки, в частности, под воздействием фермента целлюлозы является глюкоза. Пищевые волокна используются кишечной микрофлорой, способствуют перистальтике кишечника и выведению из организма продуктов обмена веществ, адсорбируют холестерин из-за более равномерного всасывания углеводов, влияют на секрецию гормонов пищеварительного тракта (двенадцатиперстной кишки, кишечника и пр.). Клетчатка (пищевые волокна) – ценное лечебное средство при хроническом течении аллергических заболеваний, с нарушением моторной, секреторной и выделительной функций пищеварительного тракта, уменьшает явления эндогенной интоксикации. В качестве источника пищевых волокон используются не только обычные овощи, фрукты (яблоки, груши, сливы, дыни, арбузы и др.), отруби зерновых культур, но и ароматические измельченные травы: мелисса лимонная, мята перечная, душица, базилик, эстрагон.

Тритерпеноиды – тетрациклины, по химическому строению и стереохимическим свойствам близкие к стероидам. Несмотря на то что выделено огромное количество тритерпеновых соединений, этот класс веществ пока еще мало применяется в медицинской практике.

Среди пентациклических тритерпеноидов долгое время не было известно ни одного химического соединения, которое явилось бы достаточно эффективным лекарственным препаратом. Одним из первых таких препаратов стала глицирретовая кислота, входящая в состав сапонина солодки голой (известная также под названием глицирризин или глицирризиновая кислота). Хотя солодка давно используется в народной медицине в качестве лекарственного средства, широкое применение глицирретовой кислоты насчитывает всего лишь несколько десятков лет, в том числе при гриппе и других бронхолегочных заболеваниях.

Перечень тетрациклиновых тритерпеноидов не ограничивается производными глицирризиновой кислоты. Известный с древнейших времен женьшень в числе других биологически активных веществ содержит гликозиды панаксадиола. Новинкой средств, содержащих тритерпеноиды, является выделение бетулинола из бересты коры березы и получение ряда БАДов, рекомендуемых и в практике врача-пульмонолога, – суперан-титокс, бетулаир, бетуланорм, тубелон и др.

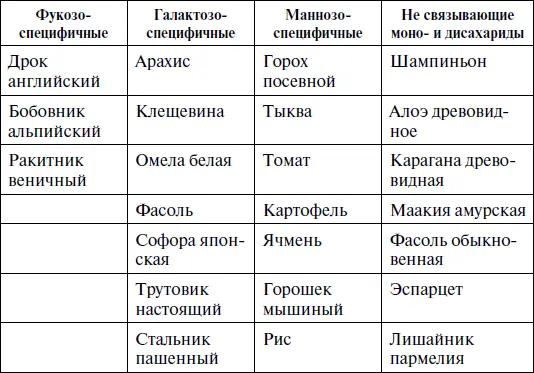

Лектины – сложные белки, металлосодержащие гликопротеины. Небелковыми компонентами могут быть углеводы, ионы кальция, марганца, цинка, магния и др. Лектины – это природные соединения, обнаруженные во всех живых организмах, а их взаимодействие с клеточными рецепторами представляет собой естественную реакцию. Они обладают свойством обратимо и избирательно связывать углеводы, не вызывая их химического превращения, обеспечивают транспортировку и накопление углеводов, определяют специфичность межмолекулярных взаимодействий (процесс узнавания макромолекул и клеток) и межклеточные взаимодействия. Лектины имитируют действие инсулина, снижая активность аденилатциклазы в лимфоцитах, стимулируют тканевой иммунитет, повышая фагоцитарную активность лейкоцитов, являются индукторами образования интерферона лимфоцитами. Доказано противовирусное, противоопухолевое, противомикробное действие ряда лектинов, не приобретая резистентности при их длительном использовании. Условно выделяют несколько групп лектинов по принципу углеводной специфичности (табл. 8).

В последнее время установлено наличие довольно высокого содержания лектинов в листьях крапивы, мелиссе, многоколоснике, плодах и цветках черной бузины и других лекарственных растениях. На их основе сотрудниками Украины (Е.Л. Голынская, 1964) и России (В.Ф. Корсун и соавт., 2000) разработали и создали ряд биологически активных пищевых добавок – источников лектинов.

Таблица 8

Растения, содержащие лектины

Пигменты – красящие вещества, обусловливающие окраску растений. Содержатся главным образом в клеточном соке растений и образуют желтую, красную, синюю, фиолетовую и другие окраски. Растительные пигменты обладают дезинфицирующими, антисептическими, дерматоническими и эпителизирующими свойствами. Они содержат витамины С, К, А, В 2, В 5(пантотеновую кислоту). Следует отметить стимулирующие и эпителизирующие свойства хлорофилла. Из него получен препарат, хорошо зарекомендовавший себя при лечении некоторых воспалительных и аллергических заболеваний бронхов и легких. Значительное количество хлорофилла содержится в листьях крапивы, клевера и др. Зеленая окраска растений объясняется присутствием в них хлорофиллов, которые принимают участие в фотосинтезе. Кроме того, в состав хлорофилловых зерен входят пигмент ксантофилл желтого цвета; каротиноиды – пигменты темно-красного или оранжевого цвета, а иногда и красный пигмент ликопин.

Минеральные соли – основной источник многих микро– и макроэлементов, необходимых организму человека. Около половины препаратов, используемых современной медициной, получено либо из растительного сырья, либо из продуктов растительного происхождения. Большую группу лекарственных препаратов составляют естественные комплексы макро– и микроэлементов в виде вытяжек (отвары, настои). Преимущество данной лекарственной формы состоит в естественном комплексировании и количественном соотношении минеральных веществ, прошедших физиологический контроль. Это особенно важно вследствие многообразия синергических и антагонистических взаимоотношений между отдельными микроэлементами и различными их группировками, а также в связи с недостаточной изученностью биологического действия многих микроэлементов. В холосасе, например, выявлены такие микроэлементы, как железо, марганец, медь, в настойке женьшеня – калий, кальций, натрий, железо, алюминий, кремний, барий, стронций, марганец и титан.

В зависимости от количественного содержания неорганических веществ во внутренней среде человеческого организма В.И. Вернадский разделил их на макроэлементы (натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлор), микроэлементы (медь, йод, железо, алюминий, марганец, фтор, бром, цинк, стронций и др.) и ультрамикроэлементы (ртуть, золото, серебро, хром, радий, уран, торий, кремний, титан, никель и др.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: