Мэттью Уолкер - Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях

- Название:Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-13666-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мэттью Уолкер - Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях краткое содержание

«Сон – это единственное и наиболее эффективное действие, которое мы можем предпринять, чтобы каждый день регулировать работу нашего мозга и тела. Это лучшее оружие матушки-природы в противостоянии смерти. К сожалению, реальные доказательства, разъясняющие все опасности, которым подвергаются человек и общество в случае недосыпания, до сих пор не были в полной мере донесены до людей. Это самое вопиющее упущение в сегодняшних разговорах о здоровье. Исправить его как раз и призвана моя книга, и я очень надеюсь, что она превратится для читателя в увлекательное путешествие, полное открытий. Кроме того, книга нацелена на пересмотр оценки сна и изменение пренебрежительного отношения к нему». (

)

Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хотя причины такого растяжения не до конца изучены, последние экспериментальные записи импульсов мозга крыс дают достаточно волнующие подсказки. В ходе эксперимента крысам позволяли свободно бегать по лабиринту. Когда грызуны изучили пространство, все ходы и выходы, исследователи записали образцы импульсов мозга. Когда крысы засыпали, ученые продолжали записывать импульсы этих клеток, оставляющие след в памяти грызуна. Они продолжали подслушивать мозг в ходе различных стадий сна, включая и стадию быстрого сна (БДГ – сна с быстрым движением глаз), ту самую, во время которой люди в основном и видят сновидения.

Первый поразительный результат заключался в том, что характерный образец импульсного излучения клеток, которое наблюдалось, когда крысы изучали лабиринт, впоследствии снова и снова появлялся во время сна. То есть, когда крысы дремали, воспоминания вновь проигрывались на уровне активности клеток мозга. Вторым, более поразительным открытием была скорость повторного воспроизведения. Во время стадии быстрого сна воспоминания проигрывались гораздо медленнее – в половину или даже четверть скорости от той, которая фиксировалась, когда крысы бодрствовали и изучали лабиринт. Такое замедленное нейронное изложение событий дня – лучшее из имеющихся у нас доказательств, которое объясняет наше собственное ощущение растянутости времени в фазе БДГ-сна. Такое кардинальное замедление нейронного времени может быть причиной того, что жизнь в сновидении, по нашим ощущениям, продолжается гораздо дольше, чем утверждает наш внутренний хронограф.

Открытие младенца – два типа сна

Несмотря на то что мы в состоянии определить, что кто-то спит или что мы сами спали, золотой стандарт научного подтверждения сна требует записи показателей с использованием электродов, получающих сигналы из трех разных отделов: (1) регистрируется активность мозга, (2) движение глаз и (3) мышечная активность. Все эти сигналы объединяются под общим термином полисомнография (ПСГ), что означает считывание ( graph ) сна ( somnus ), составленное из множественных сигналов ( poly ).

Именно с использованием этого набора измерений в 1952 году в Чикагском университете было сделано, вероятно, самое важное открытие в исследовании сна – его сделали Юджин Асерински (тогдашний аспирант) и профессор Натаниэл Клейтман, прославившийся своим экспериментом в Мамонтовой пещере, о котором мы говорили в главе 2.

Асерински в течение суток тщательно фиксировал схемы движения глаз детей. Он заметил наличие периодов сна, когда глаза под веками довольно быстро двигались из стороны в сторону. Более того, эти фазы сна всегда сопровождались значительной активностью головного мозга, почти неотличимой от той, которая наблюдается у бодрствующего человека. Такие активные фазы сна чередовались с более долгими отрезками времени, когда глаза оставались спокойны и неподвижны. Во время этих неактивных периодов времени активность мозга также понижалась.

И как будто одно это уже не было странно, Асерински также отметил, что эти фазы сна (сон с движением глазных яблок под закрытыми веками и сон без движения глаз) снова и снова повторялись в течение ночи по вполне определенному сценарию.

Руководитель Асерински профессор Клейтман, проявив классический профессорский скептицизм, захотел лично убедиться в достоверности полученных результатов, прежде чем подтвердить их доказанность. Чувствуя пристрастие задействовать в своих экспериментах самых близких и дорогих людей, он выбрал для этого исследования свою маленькую дочь Эстер. Полученные данные подтвердились. В этот момент Клейтман и Асерински поняли, какое серьезное открытие они сделали: люди не просто спят, а проходят через две различные стадии сна. Основываясь на определяющих эти стадии характерных особенностях, они назвали их: фаза медленного сна (ФМС) – с медленным движением глазных яблок и фаза быстрого сна – с быстрым движением глаз (БДГ).

Профессор Клейтман с Юджином Асерински и Уильямом Дементом – вторым его аспирантом – доказали, что фаза быстрого сна, во время которой активность головного мозга почти идентична активности в период бодрствования, тесно связана с тем, что мы называем сновидениями.

В последующие годы ученые продолжили изучение фазы медленного сна. Ее разделили на четыре отдельные фазы и назвали ФМС 1–4 (мы, исследователи сна, парни творческие), где глубина сна повышается от фазы к фазе. Таким образом, фазы 3 и 4 – самые глубокие фазы медленного сна, и их глубина определяется тем, что по сравнению с 1-й и 2-й фазами медленного сна с наступлением очередной фазы человека разбудить все труднее.

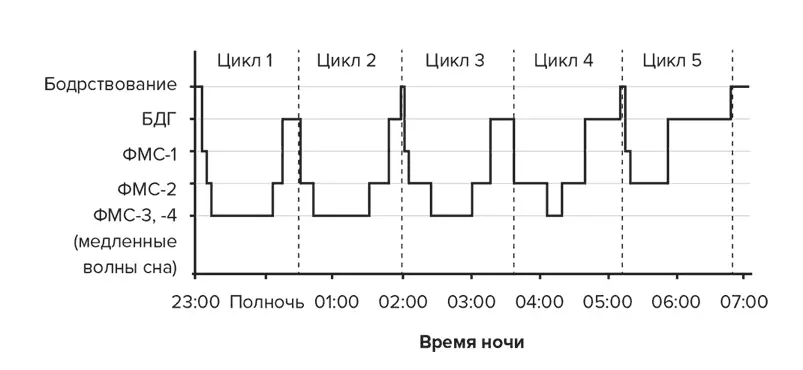

Цикл сна

За годы, прошедшие с открытия, сделанного при изучении сна Эстер, мы узнали, что две фазы сна – ФМС и БДГ – в течение ночи ведут повторяющуюся борьбу за контроль над мозгом. Каждые девяносто минут в этой мозговой войне меняется победитель [14] Разные виды животных имеют различную протяженность ФМС и БДГ. У большинства из них они короче, чем у людей. Функциональное назначение длины фазы – еще одна загадка сна. До настоящего времени лучший предсказатель длины фазы быстрого и медленного сна – толщина мозгового ствола: виды, имеющие бо́льшую толщину ствола, демонстрируют более продолжительные фазы сна.

, когда сначала правит ФМС, а затем на престол возвращается БДГ. Не успеет битва закончиться, как начинается снова, вновь разыгрываясь каждые полтора часа. Если в течение ночи проследить за этим чередованием взлетов и падений, то откроется совершенно замечательная архитектура циклов сна, отображенная на рис. 8.

На вертикальной оси показаны различные состояния мозга – на вершине состояние бодрости, затем идет БДГ и фазы медленного сна по мере углубления – от 1 до 4. На горизонтальной оси – время, начиная примерно с 23:00 до 07:00. Техническое название этого графика – гипнограмма (график сна).

Рис. 8.Архитектура сна

Если бы я не добавил вертикальные пунктирные линии, разделяющие каждые девяносто минут, вы бы, по всей видимости, начали протестовать, заявляя, что не видите регулярно повторяющейся полуторачасовой модели. По крайней мере, той, которую вы ожидали увидеть, исходя из моего описания. Причина заключается еще в одной, особой характеристике сна: неравномерном профиле фаз сна. Действительно, в течение ночи каждые девяносто минут мы резко перескакиваем от ФМС к БДГ, а соотношение фаз внутри каждого полуторачасового цикла меняется. В первой половине ночи подавляющее большинство циклов поглощено глубоким сном медленной фазы и небольшим количеством сна быстрой фазы, что видно на рис. 8 в цикле 1. Но по мере того как мы переходим во вторую половину ночи, этот неустойчивый баланс сдвигается, и теперь доминирует фаза быстрого сна с небольшими вкраплениями медленной фазы, если она вообще имеет место. Цикл 5 – идеальный пример такого типа сна, наполненного быстрой фазой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Чарльз Спенс - Гастрофизика. Новая наука о питании [litres]](/books/1059230/charlz-spens-gastrofizika-novaya-nauka-o-pitanii.webp)

![Дэвид Райх - Кто мы и как сюда попали [Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом]](/books/1066346/devid-rajh-kto-my-i-kak-syuda-popali-drevnyaya-dnk-i.webp)