Коллектив авторов - Восстановление работоспособности спортсменов при занятиях гребным спортом

- Название:Восстановление работоспособности спортсменов при занятиях гребным спортом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2011

- Город:Волгоград

- ISBN:5787

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Восстановление работоспособности спортсменов при занятиях гребным спортом краткое содержание

Восстановление работоспособности спортсменов при занятиях гребным спортом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

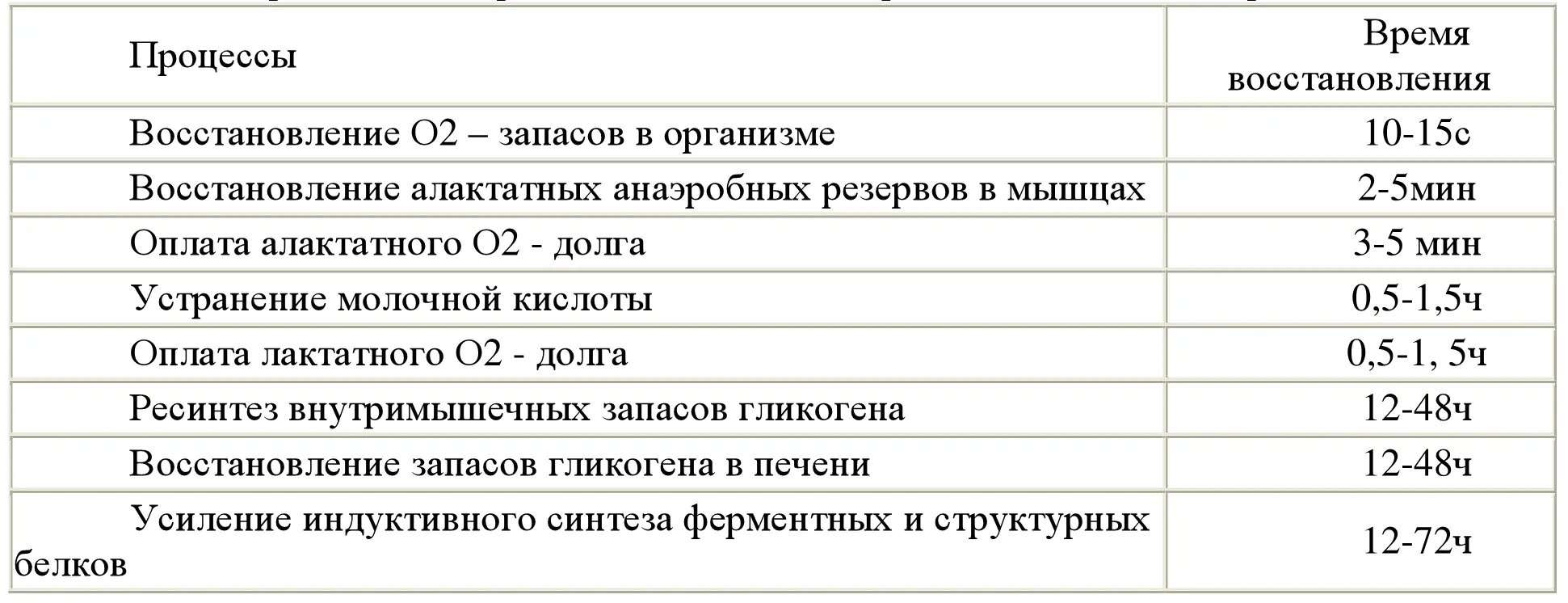

Данные, изложенные в табл. 4, свидетельствуют о процессах восстановления, которые протекают с различной скоростью и завершаются в разное время [63, 79].

Таблица 4.

Время, необходимое для завершения восстановления различных биохимических процессов в период отдыха после напряжённой мышечной работы

Следующей особенностью после рабочих изменений является фазность восстановления, которая, в частности, выражается в изменении уровня работоспособности. В динамике восстановления работоспособности различают три фазы.

Сразу после напряженной работы наблюдается тенденция к восстановлению до исходного уровня, что соответствует фазе пониженной работоспособности. Повторные нагрузки в этот период вырабатывают выносливость.

В дальнейшем восстановление продолжает увеличиваться, наступает сверхвосстановление, соответствующее фазе повышенной работоспособности; повторные нагрузки в эту фазу повышают тренированность.

Восстановление до исходного уровня соответствует фазе исходной работоспособности; повторные нагрузки в это время малоэффективны и лишь поддерживают состояние тренированности.

Помимо этого известно, что различный характер деятельности спортсмена оказывает избирательное влияние на отдельные функции организма, на разные стороны энергетического обмена. Избирательность восстановительных процессов подчиняется этим же закономерностям. Понимание избирательного характера тренировочных и соревновательных нагрузок, а также избирательного характера восстановления позволяет целенаправленно и эффективно управлять двигательным аппаратом, вегетативными функциями и энергетическим обменом.

Интенсивность протекания восстановительных процессов и сроки восполнения энергетических запасов организма зависят от интенсивности их расходования во время выполнения упражнения (правило В.А. Энгельгартда). Интенсификация процессов восстановления приводит к тому, что в определенный момент отдыха после работы запасы энергетических веществ превышают их дорабочий уровень. Это явление получило название суперкомпенсации, или сверхвосстановления. Протяженность фазы суперкомпенсации во времени зависит от общей продолжительности выполнения работы и глубины вызываемых ею биохимических сдвигов в организме.

Важным фактором, определяющим характер восстановительных процессов, является возраст. Ряд исследователей считают, что у детей восстановительный период после определенных мышечных нагрузок короче, чем у взрослых [Волков В.Н., 1973].

Следует отметить, что для понимания природы восстановительных процессов важны представления о следовых изменениях после тренировочных нагрузок. В связи с этим многие исследователи пытались заменить термин "восстановление" понятием "следовой процесс", или "последействие" [Волков В.М., 1995].

В первых работах, посвящённых анализу последействия напряжённых тренировочных занятий и соревнований, в основном рассматривались изменения состава крови. Так, были установлены фазный характер миогенного лейкоцитоза и значительная его продолжительность. В более поздних исследованиях крови отмечается, что период восстановления картины крови у спортсменов продолжается 3-5 дней, а по некоторым данным 5-7 дней. В исследованиях [82] показано, что через 24часа после скоростных и скоростносиловых упражнений реакция пульса, артериального давления, а также показатели ЭКГ в ответ на дополнительную нагрузку соответствовали исходным данным.

Время восстановления максимального потребления кислорода (МПК) зависит от уровня тренированности и объёма предшествующей работы. По данным внешнего дыхания, силы мышц, морфологических показателей крови и других параметров делается вывод, что установление высоких спортивных результатов возможно при повторении больших нагрузок в период повышенной работоспособности. Указывается, что показателями полного возврата организма к исходному уровню надо считать восстановление наиболее поздно нормализующихся функций. Подобные представления ориентируют на использование больших тренировочных нагрузок не чаще одного раза в 5-7 дней.

В процессе выполнения тренировочных нагрузок расходуются кислородный запас организма, фосфагены (АТФ и КФ), углеводы (гликоген мышц и печени, глюкозы крови) и жиры. После работы происходит их постепенное восстановление.

Уже через несколько секунд после прекращения работы кислородные "запасы" в мышцах и крови восстанавливаются. Парциальное напряжение кислорода в альвеолярном воздухе и в артериальной крови не только достигает предрабочего уровня, но и превышает его. Быстро восстанавливается также содержание кислорода в венозной крови, оттекающей от работавших мышц и других активных органов и тканей тела, что указывает на достаточное их обеспечение кислородом в послерабочий период [Коц Я.М., 1986; Мищенко B.C., 1990].

Восстановление фосфагенов, особенно АТФ, протекает очень быстро. Известно, что запасы АТФ мышцы составляют около 5 ммоль на кг, а запасы КФ – около 20 ммоль на кг. Скорость гидролиза АТФ актомиозином равна приблизительно 3 ммоль КФ в секунду на 1 кг мышечной массы. Уже на протяжение 30 с после прекращения работы восстанавливается до 70 % израсходованных фосфагенов. а их полное восполнение заканчивается за несколько минут, причём почти исключительно за счет энергии аэробного метаболизма, т. е. благодаря кислороду, потребляемому в быстрой фазе восполнения кислородного долга. Чем больше расход фосфагенов за время работы, тем больше требуется кислорода для их восстановления (для восстановления 1 моля АТФ необходимо 3,45 кислорода).

Восстановление АТФ зависит в основном от скорости, с которой актомиозин использует АТФ. Это определяет мощность процесса. Продолжительность такой нагрузки ограничена содержанием КФ в мышце. Было показано, что при интенсивных кратковременных нагрузках в пределах 4-15 с накопления лактата в крови не происходит, так как анаэробный гликолиз при такой работе не участвует в образовании энергии. Затем были получены данные о том, что анаэробный гликолиз включается даже при нагрузке такой длительности. Оказалось, что функции гликолиза заключаются не только в восстановлении АТФ (или, скорее, КФ) после интенсивного мышечного сокращения. При увеличении числа и длительности таких сокращений АТФ, ресинтезированная гликолизом, может быть непосредственно использована актомиозином. Однако скорость синтеза АТФ в результате гликолиза невысока. Это во многом объясняет ограничение возможности спортсмена поддерживать свою максимальную скорость на протяжении дистанции гребли на 100 м [Мищенко B.C., 1990].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: