Лев Гурский - Пирог с казённой начинкой

- Название:Пирог с казённой начинкой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПринТерра-Дизайн

- Год:2011

- Город:Волгоград

- ISBN:978-5-98424-000-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гурский - Пирог с казённой начинкой краткое содержание

Сборник фельетонов русско-американского писателя вновь посвящен его исторической родине — Саратовской губернии, затерянной среди лесов и болот. Здесь партийны даже школьные глобусы, а мухи ценятся дороже котлет. Здесь первого космонавта любят почти так же сильно, как иранского президента. Здесь патриотом можно стать по конкурсу, а награду получить за грамматические ошибки. Здесь гармошки предпочитают скрипкам. Здесь поэт говорит гражданину: «Пройдемте». Здесь Борис Моисеев страшнее Генриха Гиммлера…

Вряд ли кто-нибудь назовет Льва Гурского добрым и снисходительным — это все равно, что назвать льва травоядным. Но дочитайте до конца эту небольшую книжку — и потом вам, может быть, тоже захочется кого-то укусить.

Основу этого сборника составили статьи, впервые опубликованные в «Газете Наша Версия» (Саратов) в 2009–2011 годы.

Пирог с казённой начинкой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Увы! Губернские кадровики, завороженные блеском погон и почетных званий претендента (некоторые из них были, думается, вполне заслуженными), просмотрели важную строчечку в его личном деле. Вместо того, чтобы вручить бразды человеку, вообще не способному отличить «анданте» от «си бемоли», в кресло культминистра усадили человека, который окончил таки музыкальную школу. Когда кадровики спохватились, было уже поздно: приказ о назначении вступил в законную силу.

«Я внимательно изучаю разные направления деятельности отрасли культуры», — объявил министр в одном из первых же после назначения интервью. В том же интервью Владимир Николаевич заметил, что будет уделять внимание народному творчеству и следить за тем, «насколько учреждение культуры развивает международные и региональные связи, работает на имидж региона».

Далеко не сразу саратовцы оценили своеобразный подход министра к понятию «имидж региона». Пока работники филармонии, бездомные после пожара, неприкаянно мыкались по чужим залам, имидж, конечно же, нисколечко не страдал. Пока сотрудники музеев и библиотек продолжали вкалывать за копейки, на чистом — еще советских времен — энтузиазме, имиджу губернии ничего не угрожало. Пока лучший нестоличный журнал «Волга» продолжал выходить в свет не благодаря, а, скорее, вопреки желанию облминкульта, с имиджем региона все было замечательно. Пока облминкульт щедро оплачивал пышные чествования гонителя Александра Твардовского (причем, что характерно, в год юбилея самого автора бессмертного «Василия Теркина»!), имидж родины грибоедовской тетки, разумеется, сиял, как начищенный пятак. Тучи над губернским имиджем сгустились лишь сравнительно недавно, в преддверьи юбилея гагаринского полета. Тут-то губернатор Павел Леонидович, очнувшись, попенял своему культурному министру: дескать, «Саратовская область не представлена в мировом культурном пространстве. Она — ноль. Что мы тут можем показать?! В России мы еще как-то звучим, в Европе — уже нет».

Губернатор — это все-таки не культсоветники. Отмолчаться невозможно. Что делать министру Синюкову? Брать под козырек и действовать — в соответствии с воспитанием и мироощущением. И вот уже давняя сказка о губернском оркестре народных инструментов на глазах становится былью. Будь у Владимира Николаевича высшее музыкальное образование или, напротив, не будь вообще никакого, у филармонии были бы шансы. Но детская музыкальная школа — роковая середина. Больше нуля и меньше единицы. Тот печальный минимум, при котором милицейский генерал уже считает себя вправе не оглядываться на чужие мнения…

Если кто помнит, знаменитый американский кинохит середины 60-х, фильм Дэвида Лина «Доктор Живаго» начинается с эпизода, в котором юному Юре торжественно вручают балалайку, оставшуюся от покойного родителя. Наш зритель улыбается, а американский серьезен: он-то уверен, что этот музыкальный инструмент — неотъемлемая часть нашего быта. Похоже, для Владимира Синюкова наша губерния если и может «прозвучать» на всю Европу, то лишь с помощью «малого туристического культнабора», отполированного десятилетиями: всех этих залихватских гармошек, дудочек, кокошников, хорового пения частушек, шелковых рубах, бодрых посвистов и прочего сугубо «экспортного» ассортимента из репертуара парижского ресторана «Максим» незапамятных времен.

Вероятно, именно такого рода «культура» — развесистая, громкая, балалаечно-декоративная, придуманная для иностранцев и удобная для отчетности, — по сердцу, по уму и по плечу саратовскому министру Владимиру Синюкову. Досадно, когда чужие стереотипы живучи. Но еще досадней, когда мы сами с готовностью подстраиваемся под эти стереотипы, по принципу «Чего изволите?»

«Я — поэт. Зовусь Незнайка. От меня вам балалайка…» Владимир Николаевич, дорогой, это ведь про вас.

Пирог с казённой начинкой

…под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусства.

М. Е. Салтыков-Щедрин

Дорогие читатели! Любите ли вы короткие рассказы в духе «сатирических и юмористических традиций русской классической прозы»? Нет-нет, я имею в виду не раннего Чехова, не Лейкина, не Тэффи, не Бухова, не Дымова, не Аверченко, не Зощенко, а Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Уяснили? Нет? Если мой вопрос поставил вас в тупик, за разъяснениями обращайтесь, пожалуйста, не ко мне, а к двум Владимирам — Синюкову, министру культуры Саратовской области, и Масяну — председателю правления Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». Они ответят. Они знают.

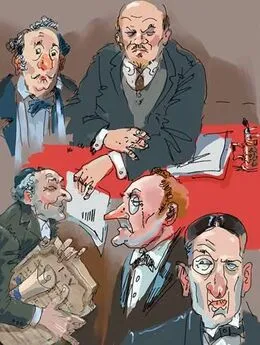

Именно два могучих атланта (в погонах и без), вот уже не первый год держащие на плечах тяжкий свод местной культуры, и стали недавно учредителями «III областного литературного конкурса короткого рассказа, посвященного 185-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина», а ГУКу «Саратовский областной Дом работников искусств» выпала почетная роль организатора (на сайте ГУКа и вывешен окончательный вариант условий конкурса и состава жюри).

«Конкурс проводится в целях поддержки и развития художественного творчества, привлечения широкого интереса к литературе и искусству» — читаем в преамбуле. Что ж, весьма разумно. По крайней мере, интерес заведомо гарантирован. Всякий начинающий литератор, пожелав участвовать в состязании и решив для начала ознакомиться с миниатюрами самого юбиляра, проведет немало времени за филологическими разысканиями и в итоге обнаружит: в творчестве писателя упомянутая малая форма представлена, мягко говоря, не очень обильно. Примерно с таким же успехом имя Михаила Евграфовича можно присваивать конкурсу былин, частушек, фрашек, хокку, лимериков, киносценариев и рекламных слоганов.

Надо заметить, что организаторы и учредители — люди служивые, основательные, при исполнении, на мелочи они не размениваются, мыслят широко и масштабно и сразу замахиваются на большое: конкурс (по мысли его устроителей) призван способствовать «дальнейшему развитию литературного творчества в прозе». Не меньше. То есть прежде в прозе наблюдался застой, но тут появились заслуженный работник культуры Масян вместе с ее министром Синюковым — и раз-два-три! Литературное творчество, получив мощный толчок пониже спины, начинает развиваться, как на дрожжах.

Понятно, что далеко не каждый короткий рассказ, представленный на суд жюри, преодолеет отборочное сито, о нет! Рассматриваться будут лишь те работы, в которых «должно быть воплощено: величие России, красота и духовная сила народа; любовь к родине, родному дому; передача духовного опыта одних поколений другим, их нерасторжимая связь». А тем произведениям, где с величием туго или духовная сила под сомнением, или любовь к родине какая-то не такая, без литавров и фанфар, — тем, конечно, от ворот поворот и кукиш с маслом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: