Татьяна Кожина - Проблемы регионального развития. 2009–2012

- Название:Проблемы регионального развития. 2009–2012

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИСЭРТ РАН»

- Год:2009

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-135-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Кожина - Проблемы регионального развития. 2009–2012 краткое содержание

Предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам, практическим работникам экономической и социальной сфер, органов власти и управления.

Проблемы регионального развития. 2009–2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На наш взгляд, без активной смены ключевых фигур бюрократии, на которых держится коррупционная система, государство может не выдержать очередного испытания.

Авторы первого издания монографии, заканчивая в конце 2006 г. ее подраздел «Узловые вопросы обеспечения национального и регионального роста на современном этапе», написали в заключение [7] Проблемы регионального развития: 2007–2010 / В.А. Ильин, К.А. Гулин, М.Ф. Сычев [и др.]; под ред. В.А. Ильина. – Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2007. – С. 25.

:

«Какой выбор сделает сегодня властная элита? Сумеет ли она перевести социально-экономическое развитие страны от сырьевой зависимости на рельсы динамического развития национальной, инновационной промышленности, создания реального социального государства с современным гражданским обществом? Или страну ждут более трудные времена?»

К сожалению, со второй половины 2008 г. эти времена наступили. Властная элита вместо реального и эффективного перевода экономики страны на путь динамичного инновационного развития промышленности продолжала проводить крайне либеральную финансовую и экономическую политику с некоторыми мерами косметического и пиаровского характера, не меняя сути ее курса на деиндустриализацию страны и консервируя крайне неэффективную, несправедливую и неперспективную социальную политику.

1.2. Узловые вопросы национального и регионального роста [8] Подраздел публикуется в редакции первого издания монографии «Проблемы регионального развития: 2007–2010 / В.А. Ильин, К.А. Гулин, М.Ф. Сычев [и др.]; под ред. В.А. Ильина. – Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2007. – 216 с.

Облик России за годы реформ неузнаваемо изменился. Страна, приступившая к строительству нового общественно-политического уклада, стала активно вписываться в мировую капиталистическую систему. Осуществлены крупномасштабные преобразования банковской, бюджетной, налоговой, административно-управленческой систем. Обеспечена конвертируемость рубля. Сегодня Россия по накопленным золотовалютным запасам занимает одно из ведущих мест в мире. Значительно изменилась структура российского общества – появился влиятельный слой новых собственников.

Не будем останавливаться подробно на неоспоримых достижениях федеральной власти за 2000–2006 гг. в восстановлении территориальной целостности страны, вертикали власти, в политической и экономической областях, в наведении элементарного порядка в общественной жизни страны – об этом говорят факты.

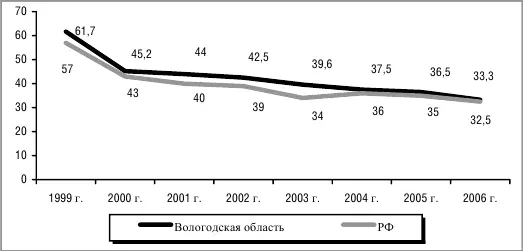

Средние цифры одобрения деятельности Президента РФ за все эти годы превышают 70 % (рис. 1.2.1) .

Эти очень высокие цифры во многом являются интегральной оценкой населением общего курса президента на вывод страны из системного кризиса и в то же время – оценкой его телевизионного образа.

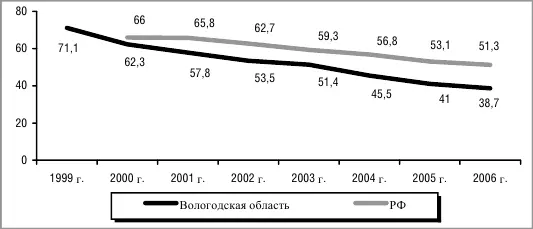

Другие данные также подтверждают обоснованность высоких оценок деятельности президента. Доля населения, испытывающего напряжение, раздражение, страх, тоску (рис. 1.2.2) , за эти годы сократилась более чем на 40 %, а доля тех, у кого денег хватает только на еду, – на 20 % (рис. 1.2.3) [9] Приведенные в рисунках 1.2.1–1.2.3 показатели базируются на данных Аналитического центра Ю. Левады [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.levada.ru ; www.wciom.ru и материалах опросов населения Вологодской области, проводимых ВНКЦ ЦЭМИ РАН.

.

Рисунок 1.2.1. Доля населения, одобряющего деятельность Президента РФ(в % от числа опрошенных)

Рисунок 1.2.2. Доля населения с негативной оценкой настроения(«испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску»; в % от числа опрошенных)

Отмечая общие положительные тенденции, нельзя не остановиться на индикаторах, динамика которых весьма тревожная и, на наш взгляд, требующая серьезных изменений социальной политики, и в первую очередь в отношении главной проблемы в нашей стране последние 15 лет – фактической бедности большей части населения.

Рисунок 1.2.3. Доля населения с низкой оценкой покупательной способности(«денег хватает в лучшем случае на еду»; в % от числа опрошенных)

Одними из главных индикаторов оценки проводимой социальной политики в стране, деятельности законодательной и исполнительной власти на федеральном уровне являются динамика разрыва между доходами нижней 10 % группой населения и верхней 10 % группой (так называемый коэффициент фондов [10] Соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения.

), а также коэффициент Джини [11] Концентрация доходов.

.

В Российской Федерации ситуация и в 1999 году по этим индикаторам выходила за рамки разумного, превышая все критические точки социальной безопасности (табл. 1.2.1) . За 2000–2006 годы не произошло положительных изменений в динамике данных показателей. Ситуация законсервировалась и стала еще хуже, а если сравнить удельный вес денежных доходов первых двух 20 % групп (40 % населения – приблизительно 58 млн. человек) с наименьшими доходами в процентах к общему объему годовых денежных доходов, то увидим, что и здесь ситуация ухудшилась.

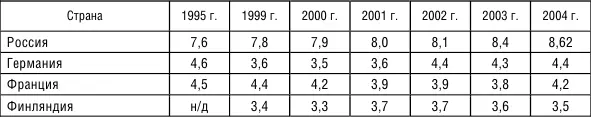

Многолетние данные по промышленно развитым странам говорят о том, что норма отношения средних доходов 20 % населения с наибольшими доходами к средним доходам 20 % с наименьшими доходами составляет 3,5–4,4 раза. В России же этот показатель постоянно растет: так, в 2004 году он был более чем в два раза выше, чем в европейских странах (табл. 1.2.2) .

В Российской Федерации, как видно из динамики данных индикаторов, деятельность законодательной и исполнительной власти за последние 5 лет нельзя оценить положительно. Судя по отрицательным тенденциям указанных параметров, власть реально не ставила перед собой задачу изменить тенденцию беспрецедентного в РФ разрыва в доходах между бедными (и их количеством) и богатыми.

Таблица 1.2.1. Некоторые важнейшие показатели дифференциации уровня жизни населения Российской Федерации

Таблица 1.2.2. Отношение средних доходов 20 % населения с наибольшими доходами к средним доходам 20 % населения с наименьшими доходами

Была ли у власти возможность сделать реальные позитивные шаги по сокращению разрыва в доходах и тем самым снизить уровень недовольства застоем в этом чувствительном для населения вопросе социальной справедливости? Такая возможность последние 5–6 лет у власти была, и об этом тоже говорят факты (табл. 1.2.3) .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: