Татьяна Кожина - Проблемы регионального развития. 2009–2012

- Название:Проблемы регионального развития. 2009–2012

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИСЭРТ РАН»

- Год:2009

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-135-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Кожина - Проблемы регионального развития. 2009–2012 краткое содержание

Предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам, практическим работникам экономической и социальной сфер, органов власти и управления.

Проблемы регионального развития. 2009–2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

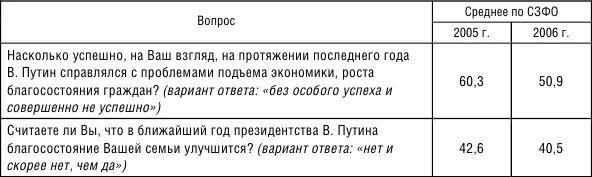

Таблица 1.2.12. Отношение к деятельности Президента РФ(в % от числа опрошенных)

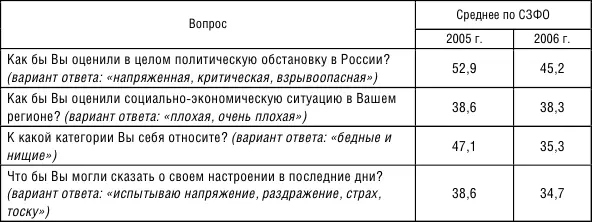

Таблица 1.2.13. Общественно-политические настроения жителей регионов Северо-Запада(в % от числа опрошенных)

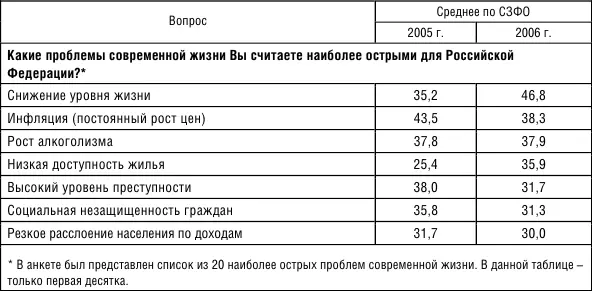

Таблица 1.2.14. Экономическое положение и социальное самочувствие в оценках населения(в % от числа опрошенных)

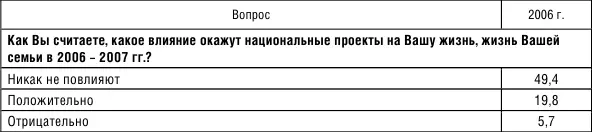

Таблица 1.2.15. Оценки влияния национальных проектов на личную жизнь

Приведенные данные опросов 2005–2006 гг. подтверждают и оценку сложившейся в стране ситуации, высказанную в докладе Института социологии РАН: «Мы наблюдаем усталость значительной части общества от той социально-экономической модели, которая предполагает стабильность, но при этом не обеспечивает улучшения качества жизни» [26].

Хотелось бы обратить внимание на начальные строки этой публикации: «Может, нам и дадут за это по шапке, но лучше правду сказать сейчас, чем ждать, когда ситуация станет еще хуже»(выделено нами. – В. И.).

Случайно, а может, и сознательно, поставлена оценка сегодняшнему гражданскому обществу Российской Федерации: скажешь правду – жди «по шапке». Хорошо еще, что ждут только «по шапке», а не хуже.

То, что происходит на федеральном уровне, трансформируется и на систему, и на формы управления регионального уровня, и чаще всего – в более жесткой форме.

Бизнес переплетен с властью.

СМИ поделены между крупнейшими финансовыми потоками или связаны бюджетной подпиткой.

Как правило, экономика регионов и их бюджеты строятся на одном-двух монополистах.

К реальной политической конкуренции никто не стремится, как никто не стремится и к ускоренному формированию гражданского общества, которое создало бы прозрачную процедуру во всех сферах общественной жизни регионов и было бы способно контролировать согласованные и установленные индикаторы социально-экономического развития на 5 – 10, а лучше на 15 лет. Своевременно менять политическую и административную элиту в случае неудовлетворительного выполнения, достижения установленных индикаторов социально-экономического развития.

История учит (и прежде всего, история собственного государства), что монополизм во всех сферах, а особенно в политической, приводит к застою, к невосприимчивости современных технических, технологических и общественных нововведений, снижает конкурентоспособность регионов, а значит, и место страны в международном «табеле о рангах».

Выше уже отмечалось (см. табл. 1.2.5–1.2.6), что негативные тенденции в развитии экономики страны, увеличивающееся отставание по основным индикаторам, характеризующим современные тенденции в промышленно развитых странах, наблюдаются во всех федеральных округах страны. Хотелось бы в этой связи обратить особое внимание на интервью, данное агентству «Интерфакс» полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камилем Исхаковым, об итогах состоявшегося в декабре 2006 года заседания Совета безопасности РФ по Дальнему Востоку и планах социально-экономического развития региона [27]. В частности, он сказал:

«Еще в 2002 году Президент потребовал рассмотреть вопрос по Дальнему Востоку на уровне Совета Безопасности. Сегодня ситуация еще острее. И формулировка точная: положение на Дальнем Востоке превратилось в прямую угрозу национальной безопасности всей России. Ежедневно население округа становится меньше на 274 человека!.. Нет смысла говорить, что при этом происходит с кадровым потенциалом округа, если самые квалифицированные рабочие, а тем более – наука, вынужденно деградируют. Человеческий капитал – главное богатство, чем гордятся все уважающие себя страны, не развивается… Ситуация в экономике, социальной, правоохранительной, оборонной, информационной сферах оценивается нами как критическая.

Хотя я такой статистики не понимаю. Что значит жить ниже прожиточного минимума? Если ниже, то жить нельзя, можно только медленно умирать. Кстати, дальневосточные пенсии тоже покрывают лишь 86 % прожиточного минимума».

Что же у нас за вертикаль власти, которая в течение пяти лет не может или не хочет выполнять требования Президента и приостановить сползание целого округа в пропасть, а за ним, может быть, утонет все российское государство? Что же предлагает делать для приостановления развития системного кризиса в Дальневосточном федеральном округе представитель Президента? (Судя по его оценкам – реально и трезвомыслящий руководитель, мужественно, объективно оценивающий катастрофическую ситуацию.)

Вот еще несколько цитат из интервью:

«Еще в 1996 году постановлением Правительства России на министерства и ведомства была возложена ответственность «за разработку количественных и качественных параметров критериев экономической безопасности Российской Федерации». Постановление до сих пор не выполнено. И мы продолжаем блуждать в потемках. Мне кажется, нужно срочно делать то, что мы были обязаны сделать еще 10 лет назад… Как показывает анализ всех решений руководства страны по Дальнему Востоку начиная с 1930 года, а было принято 6 таких решений, их выполнение с каждым разом становилось все более формальным: в 1930 году – на 130 %, в 67–80 %, в 72–65 %, а Президентская программа 1996 года – только на 10 %.

Ключевыми элементами решения декабрьского заседания Совета Безопасности РФ по Дальнему Востоку являются Стратегия социально-экономического развития, ускоренная корректировка действующих ФЦП, создание государственной Комиссии по вопросам социально-экономического развития округа, которую возглавил Председатель правительства Михаил Фрадков… При этом в реализацию Стратегии необходимо включить, в том числе, такие специфические методы, как нормативное планирование, государственное финансирование инфраструктурных проектов, создание системы преференций для отдельных территорий и видов деятельности. При общем понимании, что в основе должен лежать принцип государственно-частного партнерства… Я убежден, что разработка Стратегии должна быть основана на количественных параметрах пороговых значений безопасности, учитывающих особенности субъектов Российской Федерации» .

Проблемы Дальневосточного федерального округа во многом характерны и для других федеральных округов. Конечно, каждый из них имеет свои особенности, но все они страдают от того, что федеральная законодательная и исполнительная власть не принимает кардинальных решений по созданию цивилизованных условий для развития человеческого капитала страны и его основы – генофонда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: