Михаил Барятинский - Самоходные артиллерийские установки «Акация», «Тюльпан» и «Гиацинт»

- Название:Самоходные артиллерийские установки «Акация», «Тюльпан» и «Гиацинт»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моделист-конструктор

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Барятинский - Самоходные артиллерийские установки «Акация», «Тюльпан» и «Гиацинт» краткое содержание

Самоходные артиллерийские установки «Акация», «Тюльпан» и «Гиацинт» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Михаил Барятинский

САМОХОДНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ «АКАЦИЯ», «ТЮЛЬПАН» И «ГИАЦИНТ»

«Объект 105» и другие

После окончания Великой Отечественной войны в различных советских конструкторских бюро продолжились работы по созданию самоходных артиллерийских установок. Проектирование средних САУ открытого типа было возложено на «Уралмашзавод».

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 9 апреля 1947 года, конструкторский отдел № 3 ОКБ-3 «Уралмашзавода» получил задание на опытно-конструкторские работы по самоходной установке, предназначенной для вооружения артиллерийских полков танковых дивизий взамен легких СУ-76М. Работы велись под руководством главного конструктора Л.И. Горлицкого.

Уточненные тактико-технические требования были оформлены постановлением Совета министров СССР от 22 июня 1948 года. Однако работа шла медленно. Дело в том, что в 1945–1946 годы часть сотрудников конструкторского бюро «Уралмашзавода», эвакуированных в 1941 году из Ленинграда и Сталинграда, вернулась на родину. Из-за нехватки опытных кадров и распыленности их сил по большому объему работ и возникло отставание от графика проектирования и изготовления опытных образцов. Ситуация осложнялась также и тем, что в КБ родилась идея создания новой оригинальной базы для САУ на дальнюю перспективу. На стадии опытно-конструкторских работ новая машина получила обозначение «объект 105».

Самоходная артиллерийская установка СУ-100П. Ствол пушки застопорен в положении по-походному.

С осени 1948 года проводились заводские испытания опытного образца, а в октябре 1949 года «объект 105» был предъявлен на государственные испытания. САУ их не выдержала из-за дефектов в ходовой части и трансмиссии. Затем последовал продолжительный процесс доводок, доработок, завершившийся в 1954 году войсковыми испытаниями десяти машин установочной партии в 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии Московского военного округа. По результатам этих испытаний постановлением Совета министров СССР от 26 февраля 1955 года установку приняли на вооружение Советской Армии под обозначением СУ-100П.

На «Уралмашзаводе» изготовили опытную партию СУ-100П в количестве 14 машин и, начиная с июня 1953 года, под руководством нового главного конструктора Г.С. Ефимова осуществлялась доводка установки.

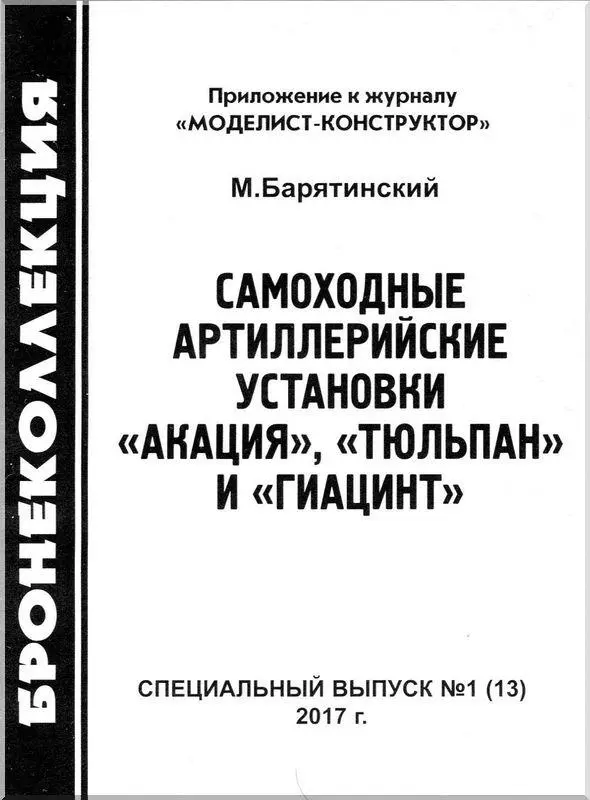

Самоходная артиллерийская установка СУ-100П. Пушка повернута вправо на максимальный угол. Хорошо видны откинутые борта боевого отделения и боеукладка пушечных выстрелов.

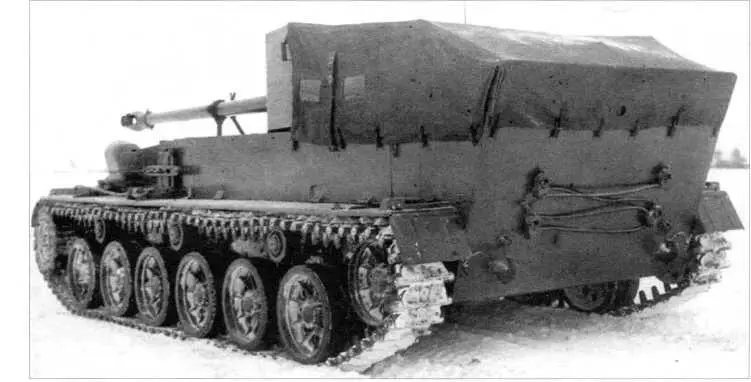

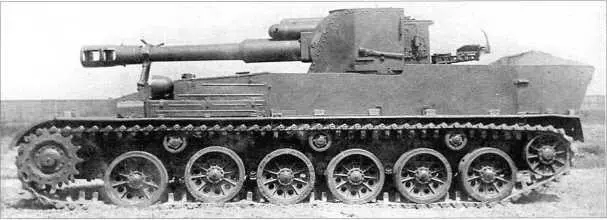

Опытный образец САУ «объект 105» во время испытаний. 1949 год.

Опытный образец самоходной артиллерийской установки СУ-100ПМ. Над стволом пушки — инфракрасный осветитель ночного прицела АПНЗ-5.

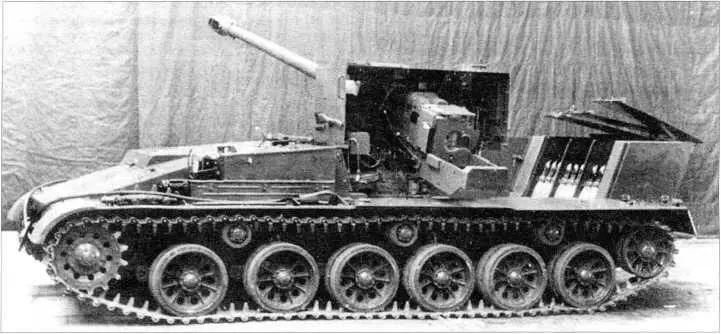

Вид сзади опытного образца самоходной артиллерийской установки СУ-100ПМ. В непогоду боевое отделение САУ могло закрываться тентом.

СУ-100П относилась к САУ полузакрытого типа с кормовым расположением боевого отделения. Размещенная в передней части корпуса механическая трансмиссия состояла из многодискового главного фрикциона, двухпоточного механизма передач и поворота (МПП) и двух одноступенчатых бортовых редукторов. Коробка переключения передач (КПП) — двухвальная, обеспечивала шесть «скоростей» вперед и две — назад. На повышенных передачах были установлены конусные инерционные синхронизаторы. Применение двухпоточного МПП позволяло получить расчетный радиус поворота на каждой передаче. Кроме того, в нейтральном положении КПП допускала неустойчивый поворот на месте за счет противоположного вращения гусениц.

В МПП использовались ленточные тормоза с накладками из чугуна и своя собственная система смазки.

Сердце машины — 12-цилиндровый V-образный четырехтактный дизель В-105 мощностью 400 л.с. (294 кВт) — был установлен продольно, со смещением к правому борту. Запуск двигателя осуществлялся электростартером или сжатым воздухом, зимой — с помощью форсуночного подогревателя. Емкость трех топливных баков составляла 400 литров. В моторном отделении справа от двигателя находились блок системы охлаждения с вентилятором и масляный бак системы смазки.

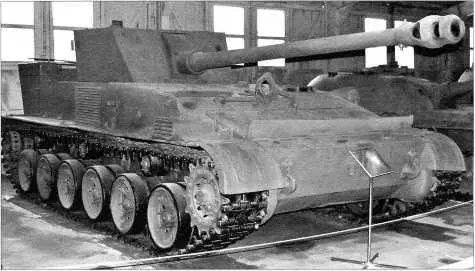

Единственный сохранившийся экземпляр САУ СУ-100П можно увидеть в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.

Опытный образец самоходной артиллерийской установки СУ-152Г. 1949 год.

Опытный образец самоходной артиллерийской установки СУ-152Г. Вид сбоку.

Слева от двигателя расположено отделение управления с рабочим местом механика-водителя. В крыше отделения управления имелся посадочный люк, перед которым смонтированы два призменных прибора наблюдения ТПВ. Вместо левого прибора мог устанавливаться прибор ночного видения ТВН-1. В специальном отсеке за механиком-водителем находились аккумуляторные батареи и баллоны системы воздушного пуска двигателя. Над специальным отсеком имелся люк-лаз, с помощью которого механик-водитель мог попасть в боевое отделение.

В боевом отделении на специальной тумбе была установлена 100-мм нарезная пушка Д-50 с длиной ствола 59,3 калибра, разработанная в ОКБ № 9 в Свердловске под руководством Ф.Ф. Петрова на основе 100-мм танкового орудия Д-10. Устройство ствола, баллистика и боеприпасы при этом остались без изменений. Пушка имела дульный тормоз и горизонтальный клиновой полуавтоматический затвор.

Наведение орудия в вертикальной и горизонтальной плоскостях осуществлялось с помощью ручных механических приводов. В горизонтальном секторе с углом 18 градусов углы наведения по вертикали составляли от -4 до +37 градусов; в секторе с углом 40 градусов — от -4 до +29 градусов и в секторе с углом 154 градуса — от -4 до +10 градусов. При установленных вертикально бортовых броневых листах боевого отделения угол горизонтального наведения не превышал 18 градусов. Выстрел мог осуществляться как с помощью электрического, так и механического спусковых механизмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: